横浜医療センター ブログ

以下のカテゴリーをクリックしていただくとそのカテゴリーのブログを閲覧できます

■新型コロナ ■病気・けが ■診療 ■医師 ■看護師・助産師

■コメディカル ■チーム医療 ■ホスピタリティ

■地域医療連携 ■地域交流 ■研修・講演・公開講座 ■看護学校 ■時事

病院で働く人たち(地域医療連携室事務のお仕事)

2026年02月20日

こんにちは

気が付けば2月も半ばを過ぎました。先日の週末には雪が降り病院の敷地にもふんわりと白い雪が積もりました。

普段はあまり雪が積もらない地域なので、朝に真っ白な景色を見ると、少し特別な日を迎えたような気持ちになります。

週末にあれだけ白く染まっていたのに、月曜にはすっかり日常の景色に戻っていて雪の解ける速さには本当に驚かされます。

さて、今回のブログでは、地域医療連携室にスポットを当てて病院の日常をお届けします。

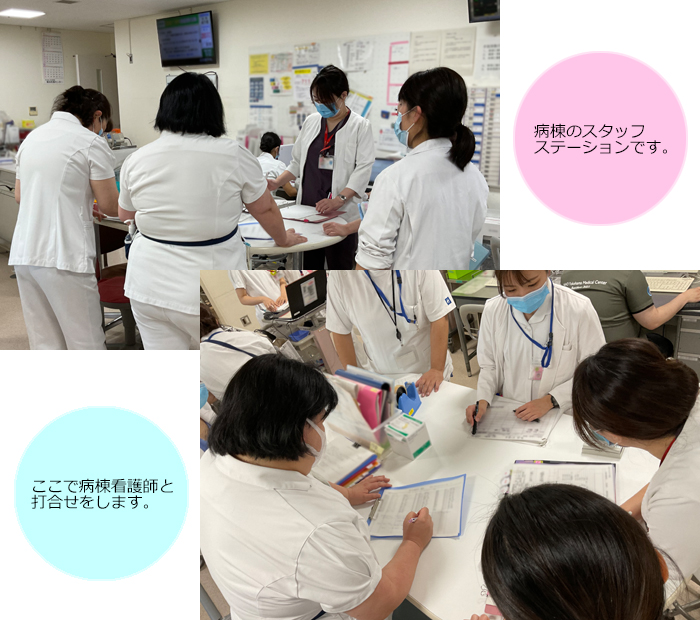

地域医療連携室は、その名の通り、地域における医療の連携のために必要な業務を行う部署です。事務職、看護師、医療ソーシャルワーカーが配属され、医師等と連携しながら働いています。その中で今回は事務のお仕事を紹介します。

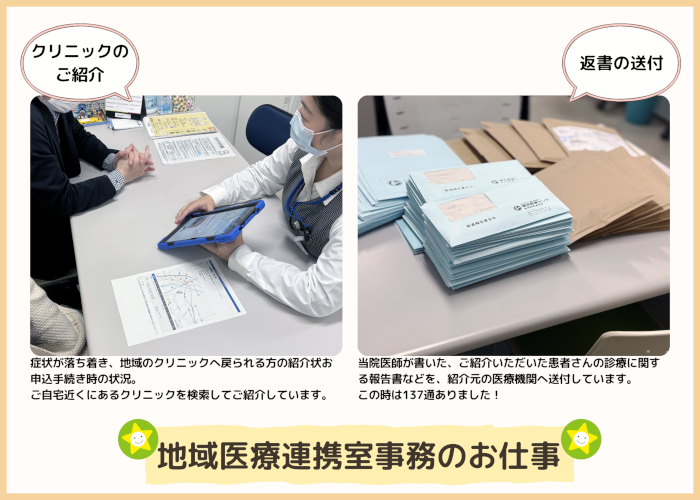

私たちは、地域住民の皆さんの症状悪化時などに、地域のクリニックから救急受入依頼を受け、当院医師へのつなぎの窓口や受診調整などを行っています。患者さんの症状が落ち着いた後は、患者さんがご自分に適した医療機関を受診することができるよう、地域の病院やクリニックと連絡を取り合って、受診の調整をし、必要であれば紹介状の申込み受付や発送するなどしています。

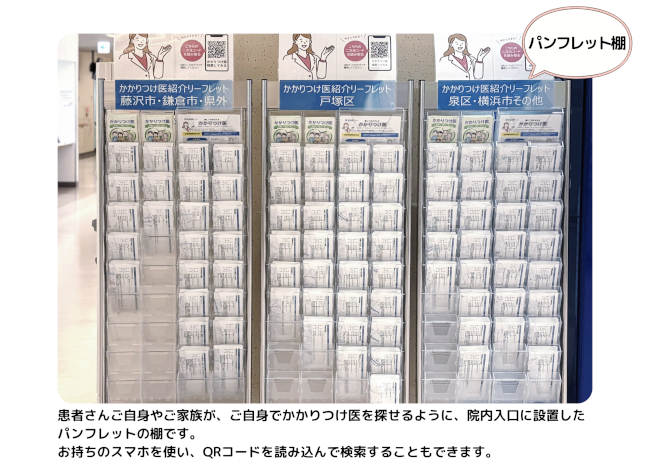

また、患者さんにとってわかりやすい案内を行うため、当院ホームページにある「かかりつけ医を探す」の検索ページを充実させ、院内でも患者さんご自身やご家族がかかりつけ医を探せるように、パンフレット棚やチラシを随時更新しています。

私たちは、紹介された患者さんの入口、出口のサポート役として円滑な受診・治療につながるように、日々業務に取り組んでいます。

かかりつけ医が見つからないなどでお困りの際にはぜひご相談ください。

連携室全員で、皆さんのお力になれるよう一緒に考えていきます!

これからもいろいろな病院のお仕事をご紹介していきます。

次号もどうぞお楽しみに。

病院で働く人たち(庶務係のお仕事)

2026年02月06日

こんにちは。

新しい年が始まってひと月ほどが過ぎ、ようやく日常のペースが戻ってきた頃でしょうか。

とはいえ寒さはまだまだ続きますので、どうぞお身体にはお気をつけください。

さて先日、当院では職員を対象とした献血を実施しました。

約2時間の実施時間の中でしたが、12名の職員が献血に協力することができました。

検査の結果、基準に達せず献血ができなかった職員もいましたが、自身の健康状態を見直す良い機会となりました。職員一人ひとりが自分の健康と向き合うことは、安心・安全な医療を提供するための大切な土台でもあります。

当院では今後も、職員の健康を大切にしながら、地域医療や社会への貢献を続けていきたいと考えています。

こうした病院の取り組みや日々の医療活動は、医師や看護師だけでなく、さまざまな職種の職員によって支えられています。

今回はその中から、私が所属している「庶務係の仕事」について紹介いたします。

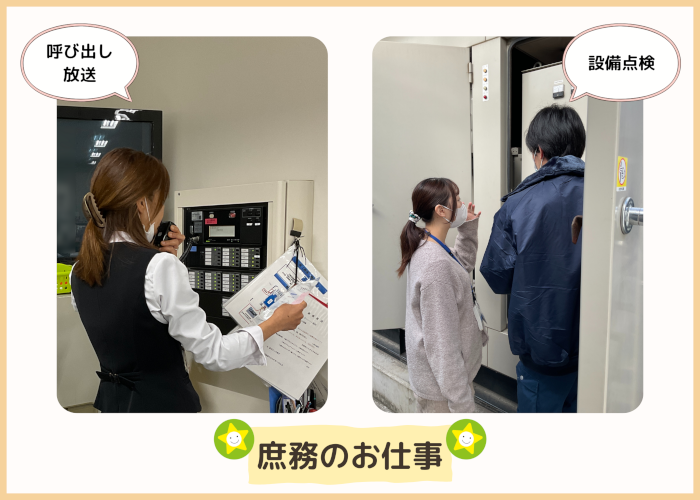

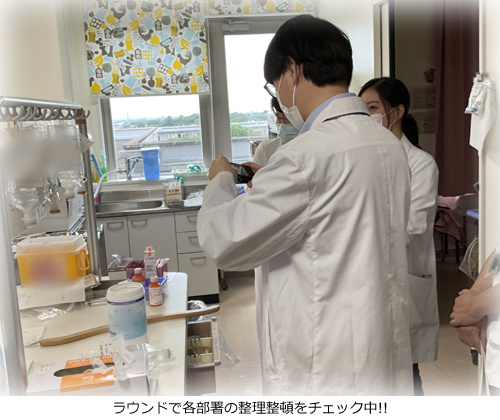

私の仕事は、設備に不具合が起きたときの調査や修理の手配、病院スタッフが出張に行くための交通費の計算、院内での患者さんの呼び出し放送など、病院が円滑に機能するためのサポートを行うことです。

仕事で大切にしていることは、「現場で働く人の声に耳を傾けること」です。医療従事者の方々が安心して患者さんと向き合えるよう、困っていることや改善したいことを一緒に考え、少しでも働きやすい環境を作ることを心がけています。

患者さんと直接お話しをする機会は少ないですが、病院に来院された際に安心して過ごしていただけるようにこれからも裏方からサポートしていきます。

医療スタッフだけではない人たちが病院を支えていることを少しでも思いだしていただけると嬉しいです。

病院のお仕事紹介はまだまだ続きます。

次号もぜひ読んでください。

病院で働く人たち(広報部のお仕事)

2026年01月23日

こんにちは。

1月も早いものでもう半ばですね。

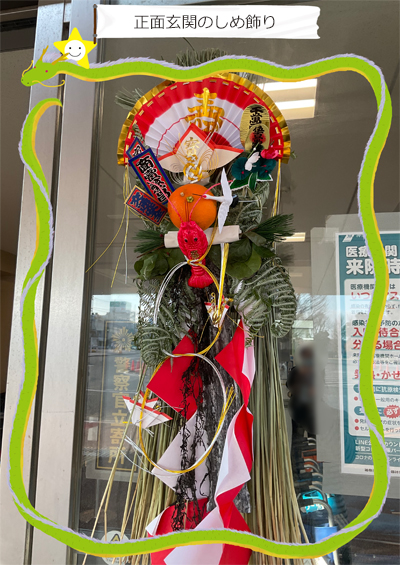

お正月飾りや鏡餅などを片付けるといよいよ本格的に新しい一年が始まった気がします。

さて当院では、先日消防訓練を行いました。病棟で火災が発生した想定で、対策本部の立ち上げや避難誘導、担架での搬送など、声を掛け合いながら真剣に訓練に取り組みました。

今年もこれまで同様、病院を身近に感じていただけるよう働いている人や部門を紹介していきたいと思います。

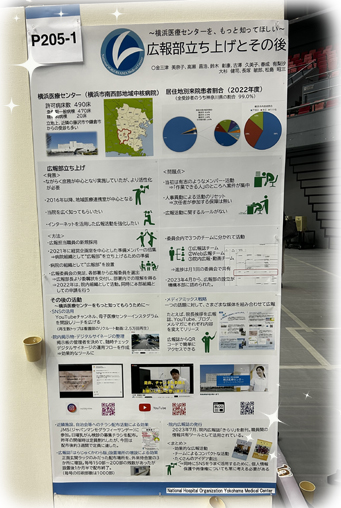

今回は、その中から「広報部」をご紹介します。

広報部は、宮崎副院長をはじめとした6名で構成されています。

ホームページやブログ、各種SNSの更新、広報誌の発行など、病院の“今”を様々な媒体に載せて発信しています。

院内でカメラを持って歩き回っている職員がいましたら、おそらく広報部ですので、お気軽にお声掛けください。

これからも、皆さまに病院の情報をわかりやすく、楽しくお届けしていきますので、ぜひご期待ください!

2026年 明けましておめでとうございます

2026年01月09日

お正月が明けて最初の週末を迎えました。

皆さま、年末年始はどのようにお過ごしになられましたか?

元旦はよく晴れて暖かいお正月でしたね。

箱根駅伝では、当院近くの戸塚中継所を通るので、職員の中にも応援に行った!という人やテレビで中継を見ていたという人も多くいました。

お正月気分から抜け出せないところですが、少しずつ日常に戻れるように体を慣らしていきましょう。

また、年末年始はおいしい食事を食べたりお酒を飲む機会が沢山ありました。

こちらも普段の食生活のリズムに戻して、体を動かすなどして整えていきましょう!

本年も当院の様々な情報を発信していきますので、横浜医療センターブログをよろしくお願いいたします。

2025年 ありがとうございました!

2025年12月26日

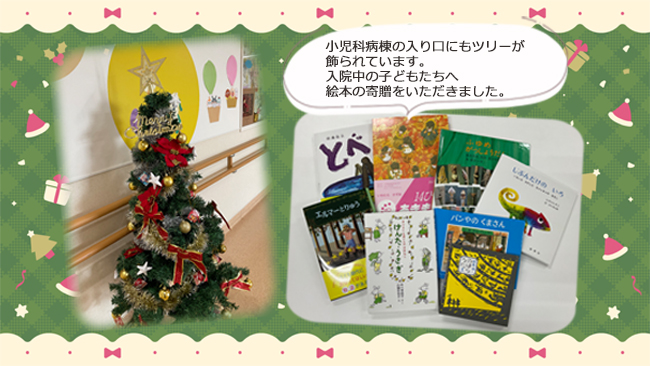

先週12/17に当院附属の看護学生が、入院中の患者さんへクリスマスカードを届けにきてくれました💌

その後、全学年の学生がグループに分かれ、各階のデイルームにて和やかな雰囲気の中で「あわてんぼうのサンタクロース」と「サンタが街にやってくる」の2曲の歌のプレゼントを贈ってくれました。

最後は患者さんから「パワーをもらえた!」などとお礼の言葉をかけていただき、みんなが笑顔になれる楽しいイベントとなりました🎄

学生の皆さん、ありがとうございました。

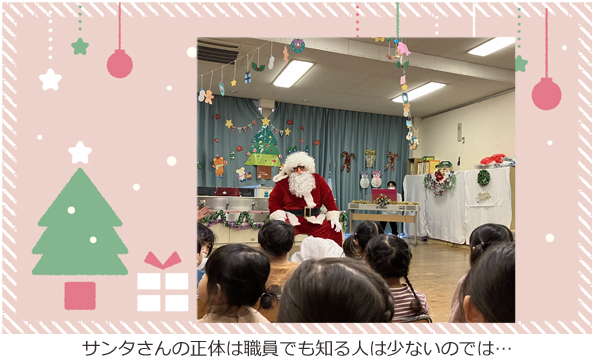

そして12/19には当院の職員が利用する院内保育園で少し早めのクリスマス会が行われました。

保育者が「先生サンタさんを探してくるね!」と言って廊下を探しに出ていくと「あれぇ~サンタさんが来てくれたよ!!」とサンタさんが登場し、子どもたちは固まって視線は一点集中!

サンタさんが「みんなにプレゼントを持ってきたよ」と子どもたち一人ずつにクリスマスプレゼントを渡してくれました。驚いて泣いてしまうかな?と思われましたが、泣かずに足早にプレゼントをGETしていました。園長先生が「サンタさん、握手してもらっていいですか?」というと子どもたちも続いて握手をしてもらうことができました。

プレゼントのお礼に、「あわてんぼうのサンタクロース」を歌ってもらうと、子どもたちの上手な歌声にサンタさんもつられて一緒に歌っていました。

特別なクリスマス会を終えてたっぷりお昼寝したあとは、こちらもまた大興奮のおやつバイキング!普段は保育園で食べられないおやつも食べることができて、子どもたちは大喜びの1日でした。

皆さんはどんなクリスマスをお過ごしになりましたか?

(当院のクリスマスの様子はXでも投稿しています。併せてご覧ください)

本ブログをいつもご覧いただきありがとうございます。

年内の診療は本日までとなり、新年は1月5日から通常診療を行います。

どうぞ良いお年をお迎えください。

地域医療をつなぐ大切な一日――「病病・病診連携の集い」を開催しました!

2025年12月19日

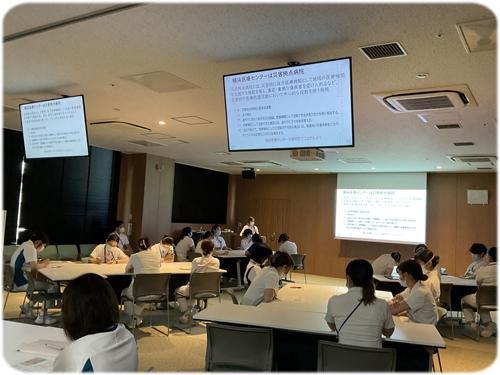

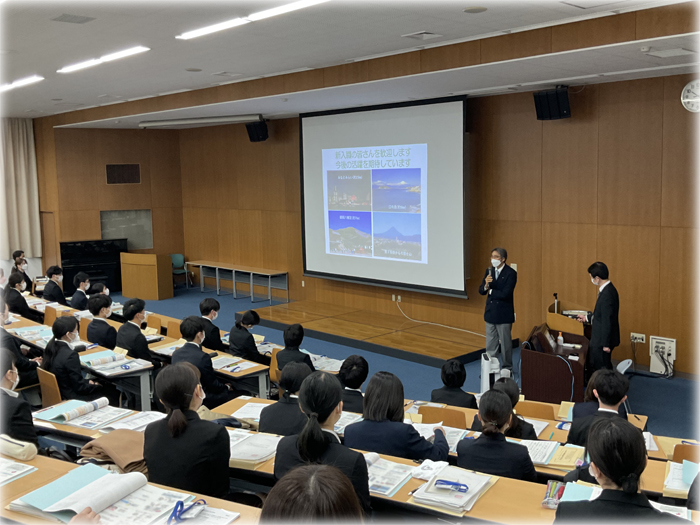

11月27日(木)、横浜医療センター附属横浜看護学校にて、年に一度の「病病・病診連携の集い」を開催しました。

この会は、当院と連携する病院や診療所の先生方をお招きし、講演や懇親会を通じて交流を深める場です。今回は100名以上の方々にご参加いただき、当院からも医師・看護師など50名以上が参加しました。

横浜医療センターの取り組み

横浜医療センターは、横浜南西部地域の中核病院として、患者さんに最適な医療を提供することを使命としています。地域の医療機関に対しても、様々な症例研究会などを開催したり広報誌等を発行するなどして、当院の専門性(強み)や現状の取り組みなどを発信しています。

また、当院は完全紹介制の医療機関であり、地域のかかりつけ医等の先生方からのご紹介で患者さんに受診いただいています。普段は書類や電話でのやり取りが中心ですが、こうした対面での交流は、より良い連携を築くためにとても重要だと考えています。

第1部:講演会

第1部では、当院脳神経内科部長・上木英人医師が「これからのMCI・認知症診療と地域医療連携」をテーマに講演しました。

認知症の一歩手前の状態であるMCI(軽度認知障害)の時点での対応の重要性、また仮に認知症になっても急に何もできなくなるわけではなく、正しく理解して対応することで希望を持って自分らしく暮らし続けられるんだという考え方など、地域全体で医療・ケア体制を構築する必要性についてお話ししました。

第2部:懇親会

講演後の懇親会では、医師だけでなく看護師、メディカルソーシャルワーカー、事務職員など、幅広い職種の方々との交流を楽しみました。ざっくばらんな会話を通じて、日頃の連携をさらに深めることができた有意義な時間となりました。

ご参加いただいたみなさま、本当にありがとうございました。

今後に向けて

横浜医療センターは、これからも地域医療の発展に向けて、さまざまな取り組みを続けてまいります。患者さん、地域の医療機関、そして地域住民のみなさまに信頼される病院であり続けるために、情報発信や連携強化を進めていきます。

今後ともご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

褥瘡勉強会(MDRPU)を実施しました

2025年12月12日

今週月曜日に毎年恒例の正面ロータリーのイルミネーションが点灯しました✨

外来ロビーにはクリスマスツリーが飾られ、クリスマス仕様になっております。

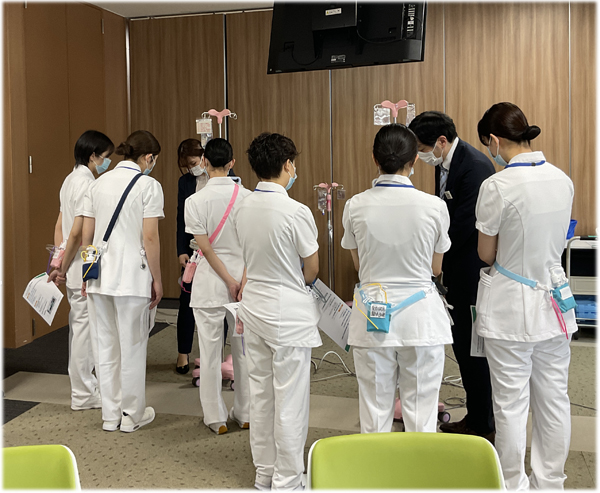

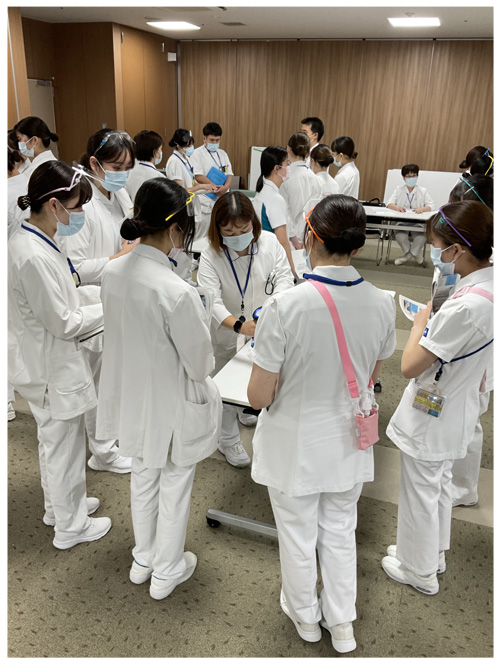

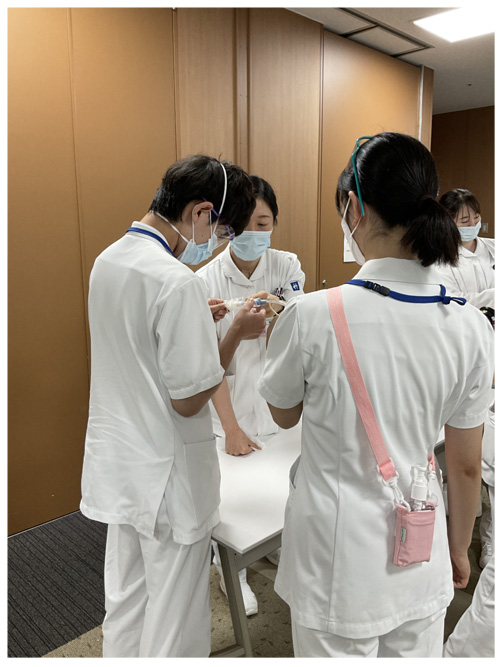

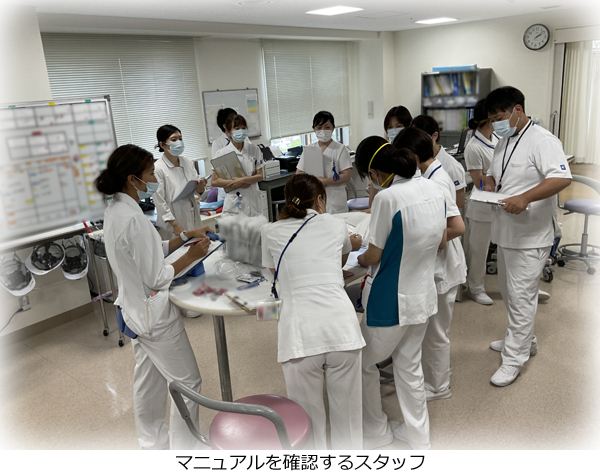

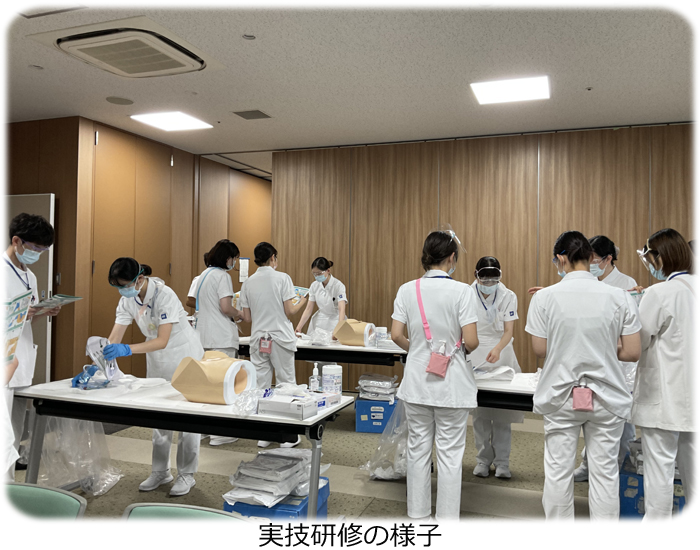

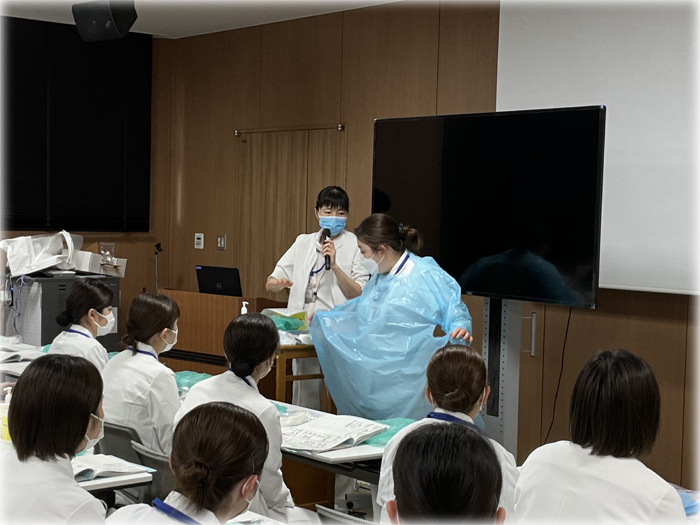

さて、今日は当院の褥瘡対策委員会が主催した勉強会についてご紹介します。

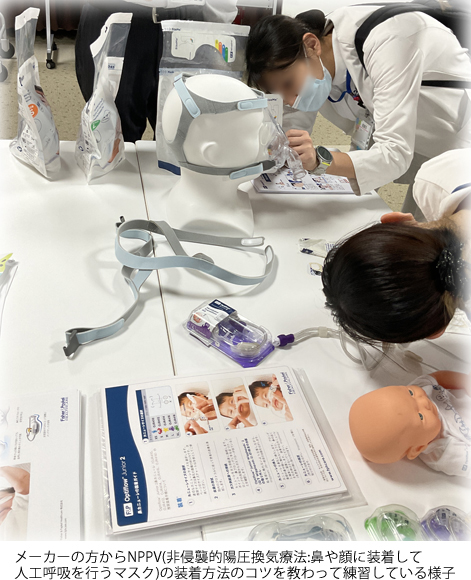

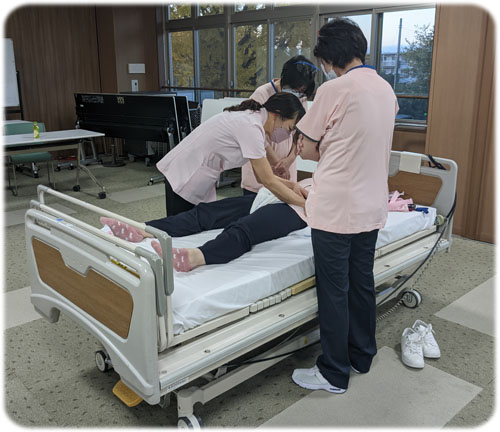

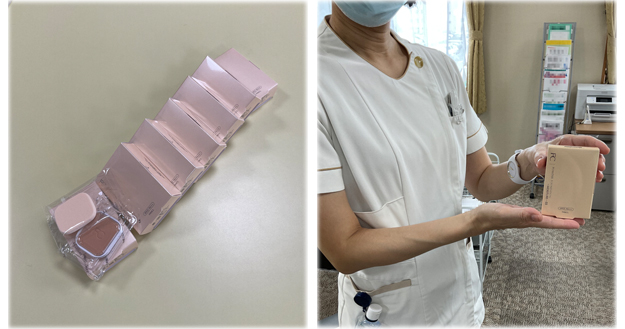

「褥瘡」とは皆さんご存じかもしれませんが「床ずれ」のことをいいます。褥瘡委員会では入院患者さんの褥瘡予防を目的に勉強会を開催しています。具合が悪くて動けないとき、同じ場所が圧迫されることによって皮膚の血流が途絶え褥瘡になりますが、これ以外にも入院中の患者さんは数々の医療機器を使うため、その圧迫でも褥瘡ができてしまうことがあります。医療機器による褥瘡は「医療関連機器褥瘡:MDRPU」と呼ばれています。当院は急性期病院であるため、褥瘡・MDRPUの発生率が高い状況です。

私たちの身近なところだと、マスクの着用で耳の付け根や鼻の頭が痛くなったご経験はありませんか?マスクのゴムの圧迫やノーズフィットなどで肌が荒れたりしてしまうこともMDRPUの一つです。

看護師はこの皮膚トラブルの見分け方や、発生した場合の対策やケアについて正しい知識をもつことが必要です。また実際に装着・体験することで患者さんの気持ちや苦痛を理解し看護に生かすことも目的としています。

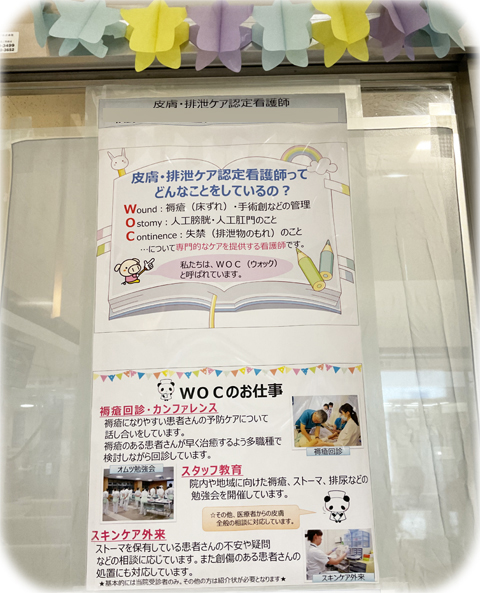

また、過去にもご紹介してきましたが当院には患者さんの様々なご不安・お困りごとに対して、各分野を得意とした資格をもつ専門・認定看護師が存在しており、褥瘡の分野においても「WOCナース:皮膚・排泄ケア認定看護師」が活躍しています。

今回はWOCナースを中心に院内の看護師に向けて勉強会を開催し、職員たちは日々アップデートされている情報を再確認し、学ぶことができました。

今後も患者さん一人ひとりの状況に合わせて医療関連機器を活用し、適切なケアができるように知識を高めていきたいと思います。

看護部就職説明会を実施しました

2025年12月05日

12月に入り、今年も残り1か月となりました⛄

少しずつ大掃除を始める方もいるかと思いますが、ケガや事故などなさらぬようお気を付けください。

さて、学生の方々はそろそろ就職活動を意識する時期でしょうか。

来年から本格的に始まると思いますが、どんなスケジュールで就職活動を進めていくのか下調べをしておくと安心ですね。

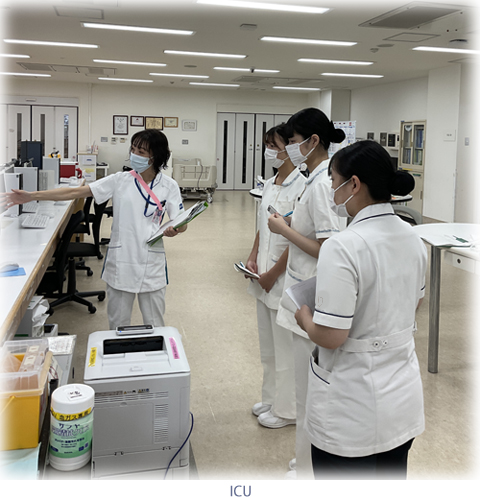

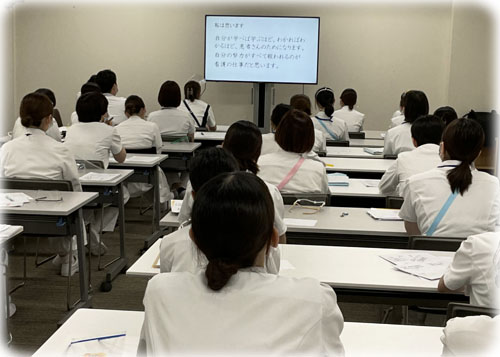

当院では看護部が附属の看護学生に向けて就職説明会を実施しました。

当院からは6名の看護師が参加し、複数のグループ病院にもご参加いただきました。

当院附属の看護学校であっても、学生のみなさんの進路は様々ですので、横浜医療センターの魅力をしっかりお伝えしてきました!

事前に学生に行ったアンケートの質問に看護師が答える時間があったのでこちらの内容を少しご紹介します。

【業務でわからないことはすぐに聞くことができる環境ですか?】

⇒看護師2年目でまだまだわからないことがありますが、すぐに聞くことができる環境です。自分から聞くことはもちろんですが、先輩からも大丈夫?わかる?と気にかけてもらえるので相談しやすいと感じています。

【精神的にきついと感じることはどんな時ですか?】

⇒仕事をしていても勉強は必要になるので大変だなぁと感じています。1年目で慣れていないときは帰宅してすぐに眠ってしまう日々でした。横浜医療センターでは病院にいる間の時間に勉強会や研修を行ってくれるので家に持ち帰ることなく時間を有効に使えています。

その後、グループに分かれて看護師としての知識や心得についてはもちろん、気になる通勤方法や夜勤制度、人気の病棟は?寮はきれい?など素朴な疑問にも先輩看護師にたっぷり教えてもらい説明会を終了しました。

これから就職活動を控えている皆さん、体に気を付けて頑張ってください😊

当院に興味がある方、是非お待ちしています✨

採用情報はこちら

国立病院総合医学会に参加しましたin金沢

2025年11月28日

11月も終わりの頃となり、二十四節季では静かに冬の到来を告げてくれる時季となりました。

寒い日がだんだんと増えてきたので、暖かくしてお過ごしください。

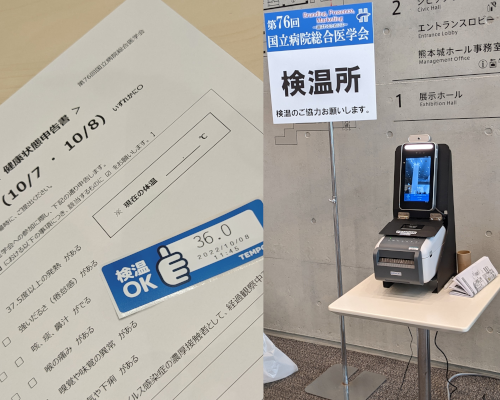

さて11月7日~8日にかけて国立病院総合医学会が開催され、全国の国立病院(国立病院機構、国立高度専門医療研究センター及び国立療養所等)の施設から約6000名の職員が参加し、様々な発表や討議が行われました。

当院からは5名が座長として参加し、42名の医師、看護師、薬剤師、事務職員がそれぞれの分野について発表を行うため参加しました。

参加した広報室長からコメントをいただきました。

「今回の学会では、最新の医療技術や診療体制の改善に関する発表のほか、最近のトレンドでもある生成AIやRPA(Robotic Process Automation)を活用した業務の効率化に関する発表も多かったです。

今回の学会で得られた知見を活かし、より良い医療提供体制の構築に貢献していきたいと考えています。」

金沢の会場へ行かれた職員の皆さま、おつかれさまでした。

毎年恒例のお土産写真をご紹介します📸

なお、当院公式Xでも#室長レポートで金沢カレーや学会中の様子の写真をUPしました✨

秋のイベントがひと段落して体調を崩している方を多く見かけます。

また例年よりも早い段階でインフルエンザが流行しています。

気持ちの良い気候が続いているので外出の機会も多く、街の中も賑わっておりますが引き続き感染対策をしていきましょう。

【過去のブログはこちら】

・国立病院総合医学会に参加しましたin大阪

・国立病院総合医学会に参加しましたin広島

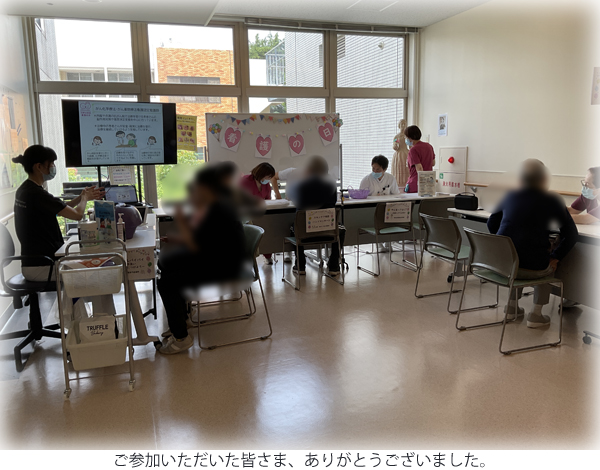

院内イベントを開催しました!

2025年11月21日

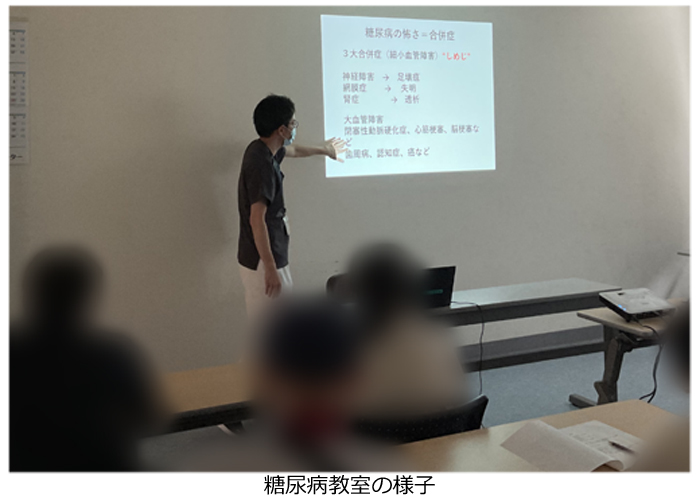

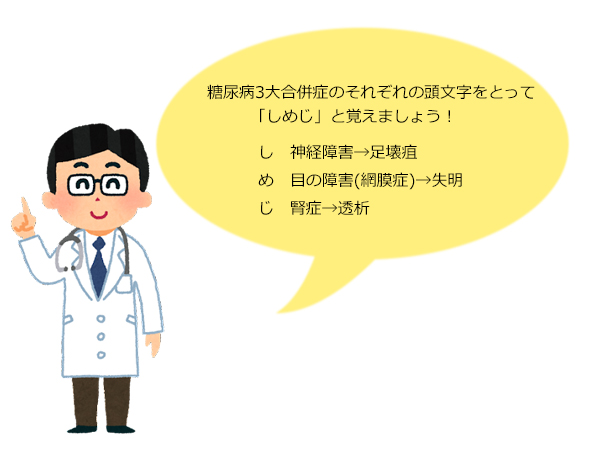

先週11月14日の「世界糖尿病デー」にちなんで当院ではイベントを開催しました。

「世界糖尿病デー」は、糖尿病の脅威が世界規模で拡大していることを受け、予防や治療の重要性についての注意喚起を目的として国際糖尿病連合と世界保健機関によって制定されています。

当日の外来では血糖値測定や握力測定などを実施し、特に血糖値について「やってみたい!」と多くの方が興味をもって参加されていました。

また、午後には主に入院患者さんを対象に講義を行い、「糖尿病になったからと言ってお先真っ暗という時代は少し前の話です。現在は糖尿病で日ごろから通院されている方のほうが他の病気に早く気付くことができます。また、病気と付き合いながら長生きされている方も多くいます。これは今までに糖尿病を患った患者さんが治療を頑張って続けていることが蓄積されたデータで分かってきていることです。糖尿病の治療の目標は血糖値を下げることではなく、病気がない人と同じように皆さんが楽しく人生を歩むことです」とお話されました。

続いて、今週11月19日にはがん患者サロン「たんぽぽ」を開催しました。

理学療法士が「がんに負けない体づくり」について患者さんやご家族の方と交流を行い、おしゃべりをしたり簡単な運動をしたりしました。

スタッフたちも一緒に楽しんで盛り上がりましたよ。

その中でも深呼吸については「意外とできていないかも?」と言われており、心配や不安な気持ちを落ち着かせることができるので良い方法だと教えていただきました。病気や年齢に関係なく自律神経を整えることや頭痛の改善にもつながるとのことですので皆さんも試してみてはいかがでしょうか。

呼吸を整えることは、患者さんにとって大切なことのひとつで、前向きな気持ちを持つことにつながり、「体を動かしてみよう!」という気持ち作りにも効果的だそうです💪

日ごろから取り入れられる体操をたくさん教えていただいたので、またブログでご紹介したいと思います。

今後も、患者さんの健康促進に貢献できるようなイベントを積極的に実施していきたいと思います。

ブログやXで随時お知らせしていきますので、チェックしていただけると嬉しいです😊

戸塚ふれあい区民まつり参加レポート

2025年11月14日

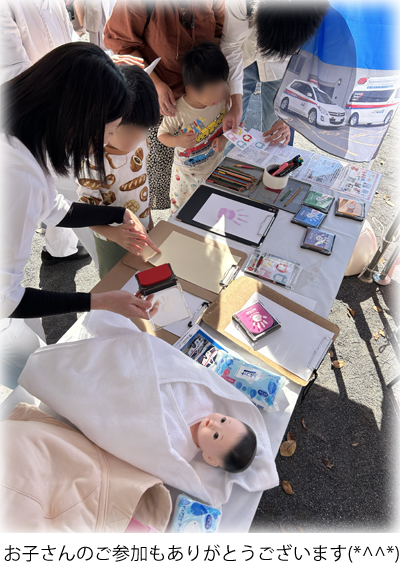

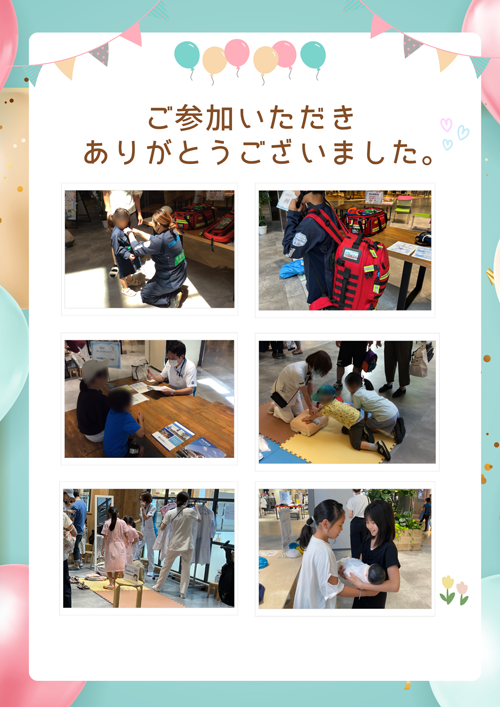

2025年11月3日(月・祝)に戸塚ふれあい区民まつりに初めて参加させていただきました。

来場者数やグラウンドいっぱいに展示されるブースなど、予想以上の規模に驚くことばかりでした。準備していた配布グッズも、すぐに配り終えてしまうほど、多くのみなさんにブースにお立ち寄りいただき、とても楽しい時間を過ごすことができました。

暖かい声をかけてくださった方々ありがとうございました。

また、ご協力をいただいた関係者の皆さまへ感謝申し上げます。

今回のイベント内容ですが、横浜医療センターのブースでは病院にまつわるクイズを4問出題しました。産科ブースでは手形足形アートなどを行い、約130名のお子さんにご参加いただきました。看護学校ブースでは赤ちゃん抱っこ体験が人気で「なつかしい重み」、「これから孫が産まれます」「兄弟が産まれるので抱っこの練習をしてみたい」など様々な年齢の方に体験いただきました。

ご参加いただいた方には当院のオリジナルグッズを配布しました。

是非ご活用いただけると嬉しいです✨

ドタバタと駆け抜けてきましたが、これから改善点をあげて次年度以降、また参加できるように取り組んでいきたいと思います。

今後とも横浜医療センターをよろしくお願いします。

院内イベントのお知らせ

2025年11月07日

今週11/3に無事に「戸塚ふれあい区民まつり」への初参加を終えました。

沢山の方にご参加いただきありがとうございました。

引き続きイベントが盛り沢山なので、こちらの様子はまた後日レポートしていきたいと思います。

ご協力いただいた関係者の皆さま、ありがとうございました。

📢11月の院内イベントのお知らせです。

■2025年11月14日(金) 10時~13時「糖尿病デー」

ご来院の際にはお立ち寄りください。

■2025年11月19日(水) 14:00-15:00

がん患者サロン「たんぽぽ」~がんに負けない体づくり~

理学療法士が講義を行いながら簡単なストレッチを行う予定です。

がん患者さんとそのご家族の方ならどなたでも予約不要でご参加可能ですので是非ご参加ください。

また、本日から石川県金沢市にて「国立病院総合医学会」が開催されています。

毎年全国の国立病院機構から6000人ほどが集まる大きな学会です。

当院からも多くの職員が演題発表を行うために参加しています。

ここ最近は発表の準備で院内もバタバタと賑わっておりました。

皆さんの発表が大成功に終わりますように!!

公式Xでも国立病院総合医学会の様子を投稿していきますので是非のぞいてみてください🎵

市民公開医療講座「100年元気プロジェクト」開催報告

2025年10月31日

気が付けば10月も終わりですね。病院敷地内のイチョウも少しずつ色づいています。

朝晩は冷え込むようになりましたのでくれぐれもお体にはお気をつけてお過ごしください。

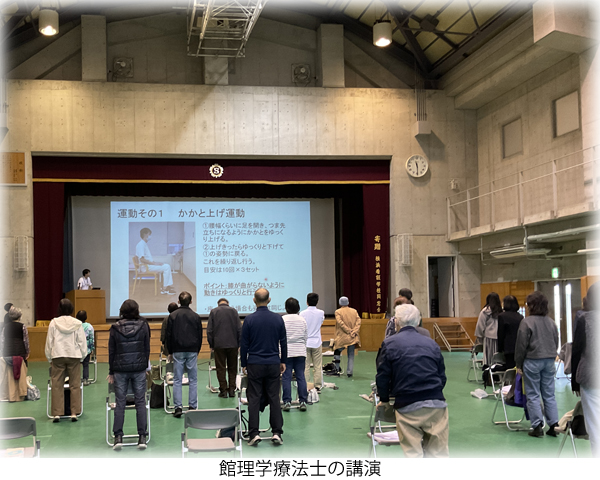

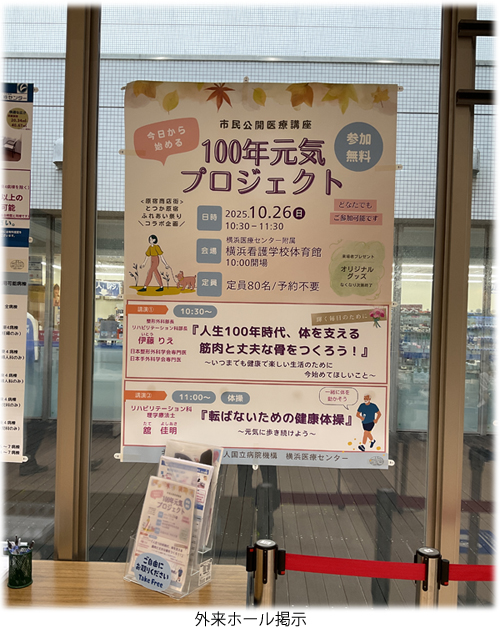

さて、10/26(日)に当院で、市民公開医療講座を開催しました。

あいにくのお天気で、同日開催を予定していた「とつか原宿ふれあい祭り」が中止となり非常に残念でしたが、多くの方にお越しいただきとても嬉しく思いました。

ご参加いただきありがとうございました。

地域の方々との交流を目的として、当院での会場では初めての開催となりました。

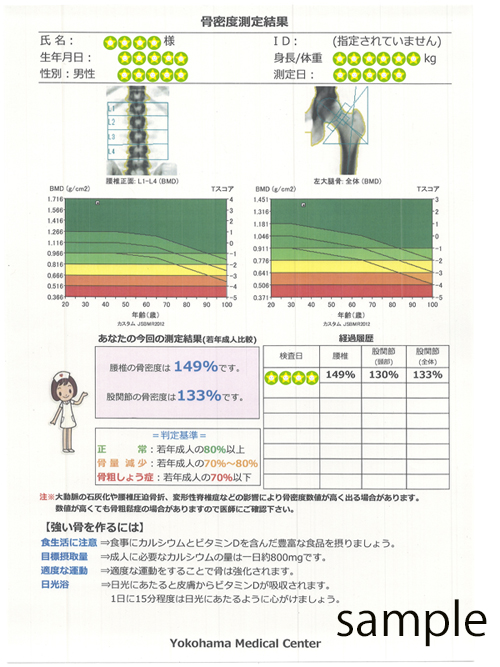

第一部の整形外科部長伊藤医師の講演では、「いつまでも健康で楽しい生活を送るために」という内容で、平均寿命と健康寿命の比較など興味深いお話をしていただきました。

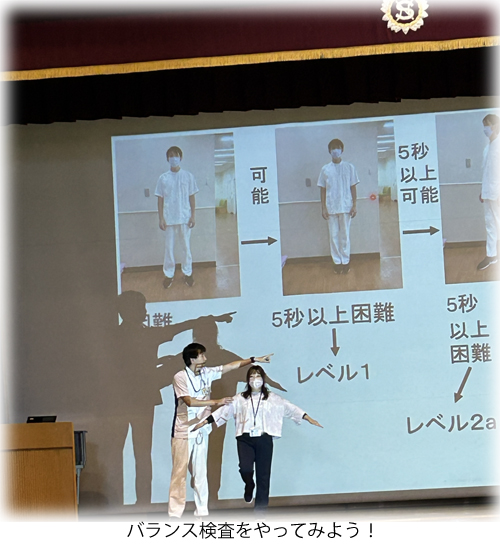

第二部の館理学療法士の講演では「転ばないための健康体操」をテーマにクイズをしたり、みんなで一緒に簡単な体操を行いました。

最後は、今回の会場となった附属横浜看護学校の出来立てホヤホヤの紹介動画を特別に初お披露目させていただきました。

ご来場いただいた方にはオリジナルグッズをプレゼントしました(*^^*)

アンケートで寄せられた改善点を次回に活かし、今後もイベントの企画や地域のイベントに積極的に参加していきたいと思います。

原宿商店街の方を始め、ご協力いただいた皆さまのご支援に感謝申し上げます。

次回11/3(月・祝)戸塚ふれあい区民祭りに初参加します!

横浜医療センタークイズや産科コーナーでは手形・足形アートなどを行う予定です✨

皆さまのご来場を是非お待ちしております!

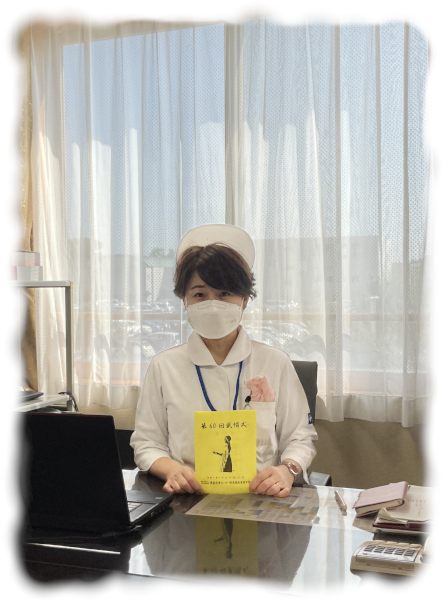

JMS開催報告

2025年10月24日

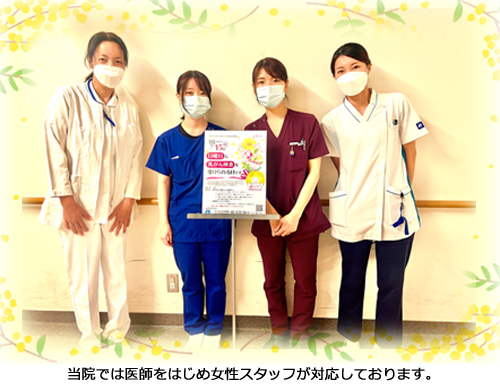

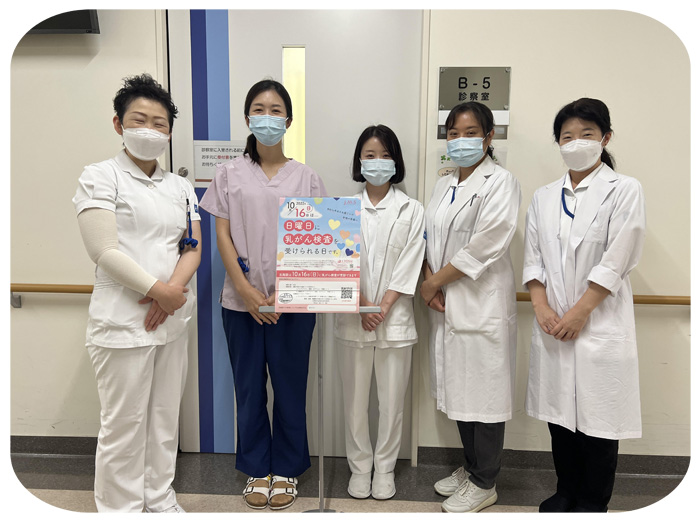

先週、10/19(日)に当院で、JMSプログラムを実施しました。

JMSプログラムは毎年10月の第3日曜日に全国で乳がん・マンモグラフィー検査が受診できる取り組みです。

当院では全員女性の医師・技師が対応しており、患者さんからのアンケートでもメリットに感じていただける患者さんが多くいらっしゃいました。

また、アンケートの中ではこれまでJMSプログラムの取り組みについて知らなかった方もいらっしゃいましたが、地域の回覧板を始め、院内ポスターやホームページ等、様々な広報媒体で知っていただけたことがわかりました。

皆さまの健康を促進する情報ツールとして、今後も広報部では地域の方のお力をいただきながら必要な情報を発信していきたいと思います。

なお、今年のJMSプログラムは終了となりますが、引き続き多くの方に受診いただけるように当院では平日毎週月曜日と金曜日に受診が可能ですのでこちらもご覧ください。

JMSプログラムにご参加いただいた皆さま、関係者の皆さま、ご協力いただきありがとうございました。

\最後に今週末のイベントのお知らせです/

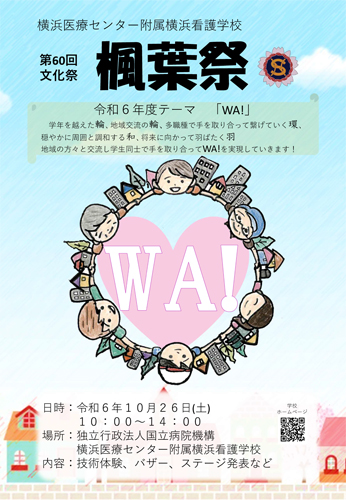

■2025.10.25(土) 看護学校「楓葉祭」10:00-14:00

■2025.10.26(日) とつか原宿ふれあい祭り10:00-14:00 ※雨天中止

当院から、栄養ブースでは健康相談、産科ブースでは赤ちゃん抱っこ体験や手型・足型アート(未就学児対象)、ドクターカーブースでは乗車体験ができます。

■2025.10.26(日) 市民公開医療講座『100年元気プロジェクト』10:30-11:30 ※雨天決行

お天気が心配されますが、沢山の方のご来場をお待ちしております❣

マイナ保険証のスマホ対応を始めました

2025年10月17日

今週はスッキリしないお天気の日が多かったですね。

気圧の影響で体調を崩されている方も多いようですので頭痛やめまいの症状に注意していきましょう。

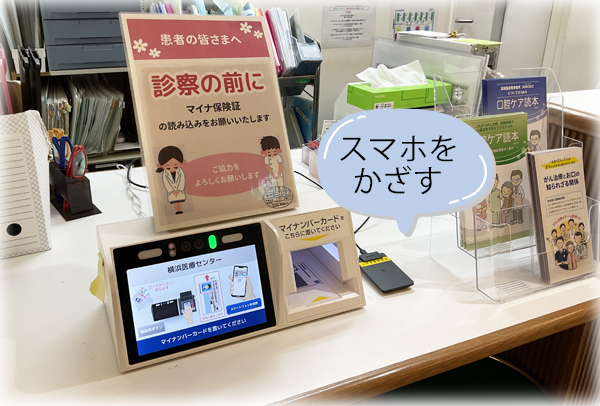

さて、当院ではスマホ対応のカードリーダーを設置しました。

マイナ保険証については、使い慣れてみると便利さを実感されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そして今回のスマホ対応により、マイナ保険証が不要となり、簡単に利用できるようになりました。

とは言っても、まだ開始されたばかりなのでやり方がわからないという方も多いと思います。

現在広報部ではiPhone版とAndroid版の2つのショート動画を作成中です。

「え、全部同じじゃないの?」と思われますが、それぞれ異なる操作方法ですので近日中に公開できるように準備を進めています。

無事にUPできた際にはまたお知らせしていきますので、是非チエックしてみてください。

また、市民公開医療講座「100年元気プロジェクト」の開催まであと9日となりました。お時間ある方は是非ご参加ください。お待ちしています。(詳細は10/10のブログをご覧ください)

“X”でも最新情報をUPしていきますので是非よろしくお願いします!

イベントのお知らせ🎈

2025年10月10日

敷地内の木々が色づき始め、夕方になると綺麗な夕焼けが見られて気持ちの良い秋になってまいりました。

週末は各地で秋のイベントや運動会が開催されており賑わっていますね。

当院でも10/25(土)看護学校「楓葉祭」、10/26(日)原宿商店街主催「とつか原宿ふれあい祭り」が開催されます。

とつか原宿ふれあい祭りでは、当院のブース出展を行います。

ブースでは、栄養管理室:栄養相談、産科:手型・足型アート(未就学児対象)、赤ちゃん抱っこ体験、車両展示:ドクターカー乗車体験を行います。

また「とつか原宿ふれあい祭り」コラボ企画として、敷地内にある附属看護学校の体育館で公開医療講座を開催します。(*雨天決行)

当院整形外科医師による、人生100年時代に備えて丈夫な骨をつくるための秘訣や理学療法士による隙間時間でできる健康体操を実演で紹介します!

ご参加される方は動きやすい服装でお越しください。

現在、広報部ではイベント開催に向けて準備が大詰めです。

地域の皆さまと楽しく交流できることを楽しみにお待ちしています。

そして、11/3(月・祝)には「戸塚ふれあい区民祭り」に初参加します。

こちらの情報は順次お知らせしていきます。

“X”でも情報発信中です!是非チェックしていただけると嬉しいです。

新人看護師研修vol.2

2025年10月03日

10月に入りました🍂

1日を通して涼しい日が増えてきていますが、まだ昼間は季節外れの暑さになる日もあるようなので屋外で長時間過ごされる方は引き続き注意していきましょう。

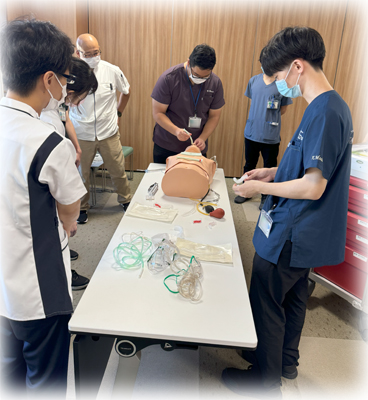

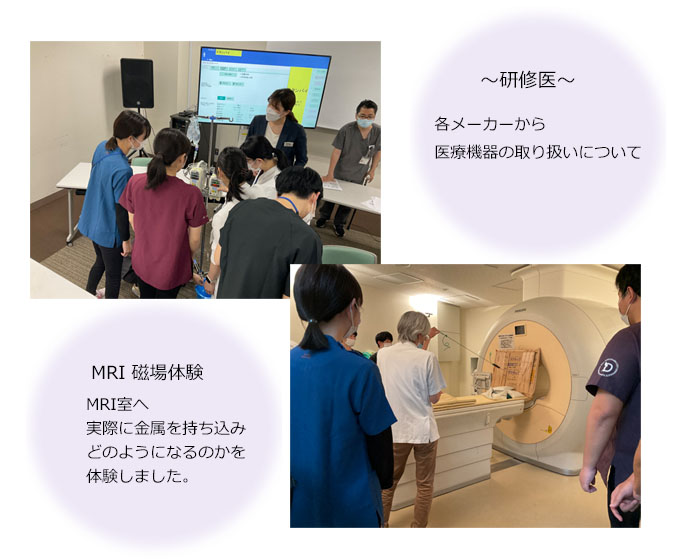

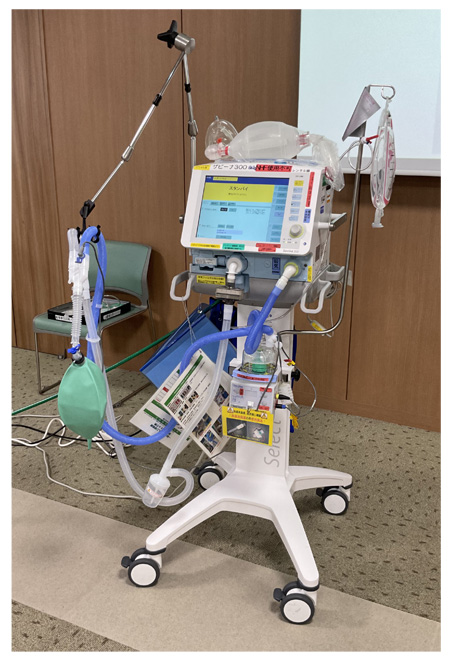

さて、今回の新人看護師研修のテーマは「酸素療法・モニター管理・輸血療法」についてです。

盛り沢山の研修内容だったのですが、「酸素療法とモニター管理」について学習する様子をブログでご紹介します。

現在、新人看護師たちは患者さんの受け持ちが始まっており、先輩看護師の元で指導を受けながら、より高度な技術が必要になってくる時期です。

酸素療法については、4月のオリエンテーション時に講義は行ったものの、実演は行っていなかったので教育担当看護師長の発案で今回の研修に組み込まれました✨

医療酸素ボンベは誤った方法で扱うと、破裂や火災事故の原因となり、患者さんや看護師もやけどを負う危険性があるため、適切な取り扱いの知識が必要です。

グループごとに分かれて医療メーカーの方から直接説明と指導を受けました。

同時に、酸素は24時間つけているからOKではなく、心電図や酸素飽和度などのモニター管理を行って異常の早期発見に努めることが重要です。

新人看護師は技術の面や判断が必要な場面で悩むことや不安に感じることが多いといわれているので、毎月の研修は理解度を確かめられる良い機会です。

今後も安全な医療の提供を行えるように看護師のレベルに合わせた教育研修を定期的に行っていきます。

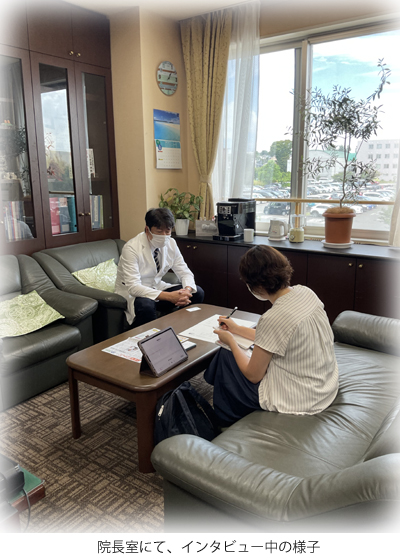

【循環器内科】生活習慣病の予防について

2025年09月26日

毎年9月は厚生労働省で『健康増進普及月間』と定めて各地で様々な活動が行われています。

出典:「スマート・ライフ・プロジェクト」(厚生労働省健康づくりサポートネット)

今回は生活習慣に着目して、当院の循環器内科医師に「高血圧」についてお話を聞いてみました。

Q1.「日本人に高血圧が多い理由にはどのような原因がありますか?」

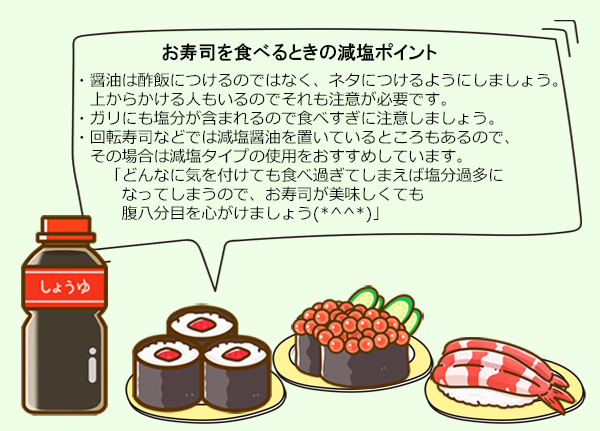

A.高血圧には様々な要因が関与していますが、特に日本人では食塩摂取量が多いことが知られています。2019年の調査では10.1g/日と諸外国と比較し3g/日程度多くなっており、味噌や醤油など塩分を多く含む調味料が多いことが要因になっています。また最近では食生活の変化に伴い、肥満による高血圧も増えてきています。

Q2.「急に血圧が上がる原因とはどのような時ですか?怒ってイライラしたり長距離運転など一時的に緊張してドキドキしたりは血圧に関係しますか?」

A.痛みや不安、緊張で交感神経が刺激されると人間の血圧は高くなります。一過性の血圧上昇はよくあることで、30分程度の安静で改善します。むしろ一過性の高血圧で治療を行うことは推奨されていない上、降圧薬の効果も乏しいです。ただし何の誘因もなく急激な血圧上昇をきたす疾患もありますので、頭痛や発汗を伴うような血圧上昇がある際は病院の受診が望ましいです。

Q3.「高血圧は放置するとどのような病気になりやすいですか?」

A.高血圧は血管に負担をかけ動脈硬化を起こす、脳卒中、冠動脈疾患の最大の危険因子です。脳血管病死亡の約40%が120/80mmHgを超える血圧高値に起因していると推定されています。また認知症、慢性腎臓病、心不全や心房細動のリスクも上昇します。

Q4.「予防・改善につながる食べ物、運動について教えて下さい。」

A.まず減塩を心がけることが大切です。カリウムを多く含む野菜や果物、低脂肪牛乳等の摂取もおすすめです。野菜は1日350 g、果物なら1日200 gが目標です。不飽和脂肪酸の摂取もリスク減少効果があるので、肉類より魚を主とするのが良いでしょう。ただし糖尿病や慢性腎臓病などの加療中の方は推奨されないものもありますので、主治医の指示に従ってください。また節酒、禁煙も効果的です。

運動は、息ははずむが会話できる程度の強さのウォーキングなどの有酸素運動を毎日30分以上、少なくとも10分以上継続し、150~300分/週を目標にしましょう。あわせてスクワットなどのレジスタンス運動を1日20分、週に2~3回取り入れるのもよいです。

Q5.「立ち仕事、座り仕事など高血圧に注意が必要な仕事はありますか?」

A.立ち・座りにかかわらず、長時間の同じ姿勢や睡眠不足、ストレスは高血圧発症リスクを上げます。また夜勤従事者は高血圧リスクが高いことが知られています。6時間以上の睡眠を心がけましょう。

Q6.「塩分のとりすぎは良くないと言われていますが、実際の食事での摂取量の把握のコツや工夫できることはありますか?」

A.塩分の目標は6g以下です。スーパーやコンビニで売っている食品には食塩相当量が記載されていますので、そちらを参考に計算して調整しましょう。加工食品や外食は塩分が多く、注意が必要です。塩分が少ないと最初は物足りなく感じるかもしれませんが、レモンや香辛料で味を工夫すると続けやすくなります。

高血圧はそれだけでは症状に乏しく、普段から意識することが難しいかもしれません。ただ収縮期血圧を10mmHg下げることで脳卒中、心臓病が2割減ると言われており、適切な血圧コントロールが将来のあなたの助けになることは間違いありません。私達もお手伝いしますので、ぜひ血圧について一緒に考えていきましょう。お気軽にご相談ください。

キルギス共和国 研修プログラムに協力しました

2025年09月19日

9月も半ばとなりましたが残暑が続きます。

長く感じられる夏ですが、少しずつ日の入りが早くなり、秋への変化が感じられます。

最近は秋バテという言葉を耳にしますので、猛暑を乗り越えたからだをしっかり休めて秋支度をはじめましょう🍂

さて、少し遡りますが今年の春に、キルギス共和国の保健省職員や国立循環器治療センターの医師ら7名と国際協力機構(JICA)関係者5名の皆様が横浜医療センターに来訪されました。

初めに宇治原院長から、「医療は国境を越えて人々の健康を守る重要な役割を果たしています。キルギスの皆様と知識と技術を共有し合うことで、世界中の患者さんにより良い医療を提供できると信じています。どうぞ私たちの施設を自由に見学し、スタッフと交流し、たくさんの質問をしてください。皆様の学びが深まり、今後のキルギス国の医療活動に役立つことを心から願っております」と挨拶をしました。

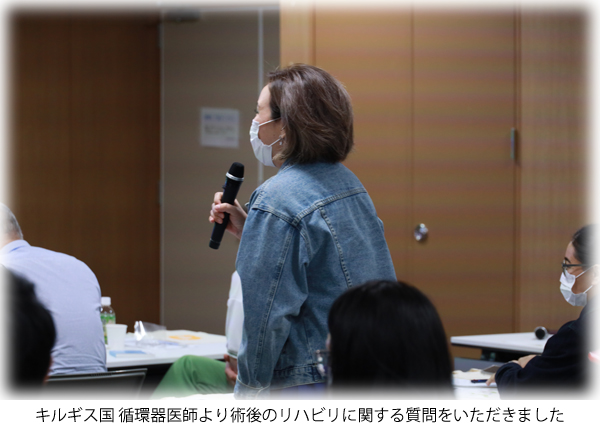

その後、当院の森診療部長から『日本の三次救急における循環器内科医の役割』について講演を行い、研修員が自国・自院の発展のため、様々な質問をしていた姿が印象的でした。

講義前に行われた森診療部長からの挨拶では、キルギス国は、日本人と顔つきがそっくりと言われ親日国と知られていることから、「今日、お会いしてみて、非常に日本人と顔が似ている」と話すと、それまでは到着したばかりで緊張されていた研修員の皆さんが笑いに包まれ和やかな雰囲気になりました。

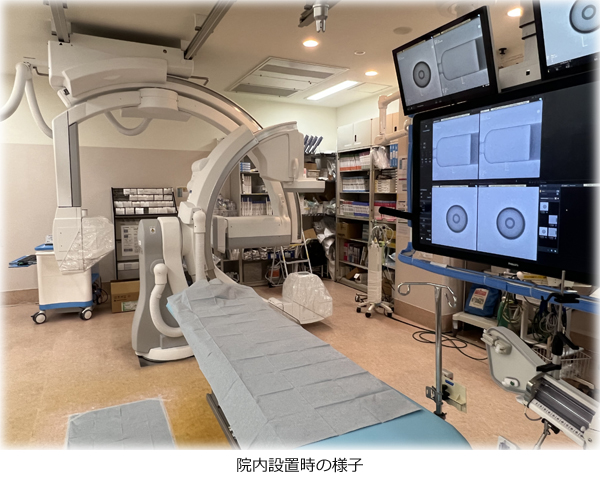

そして、ICU、カテーテル室、初療室を見学いただきました。

日本のリハビリテーションは知見が広いということから、手術後からどのくらいの日数でリハビリを始めているかなど、回復期の過ごした方や退院後の行き先(リハビリ施設)についてとても関心を持たれていました。

最後は記念品として、キルギス国のお土産を頂戴するなど、我々も貴重な時間を過ごしました。

今後の研修員の方々の活躍とキルギス国の医療の発展を心より祈念しております。

処方箋の有効期限に要注意⚠

2025年09月12日

先週の金曜日は大雨となり、地域によっては避難指示が発表され、不安に思われた方もいらっしゃったのではないかと思います。

最近はまとまって雨が降ることが多いので、いざという時のための行動を考えておきたいですね。

さて明日から3連休です。

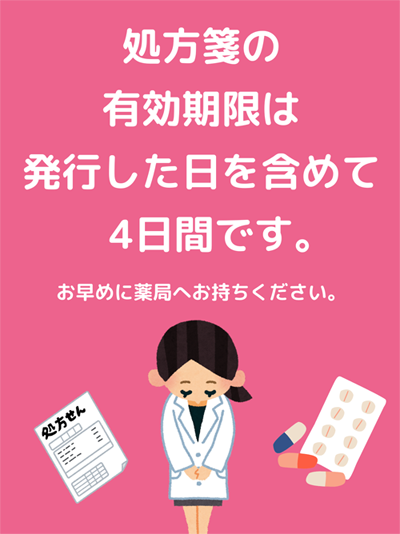

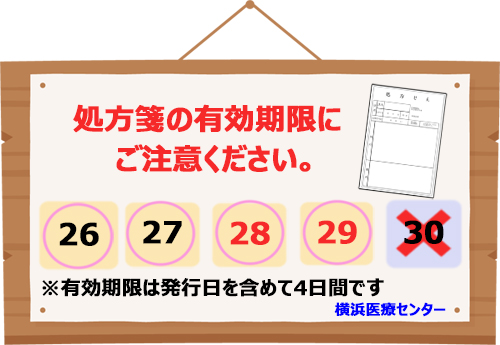

当院ではお薬での治療が必要な外来患者さんには、保険薬局でお薬を受け取っていただく処方箋(しょほうせん)を発行しています。

この処方箋ですが、「有効期間」があるのをご存じですか?

処方箋は「交付日を含めて4日間」が有効期間(有効期限)と国のルールとして定められていますので、診察を受けて処方箋を受け取った日が1日目となります。

例えば、今日受け取った処方箋は、今日(1日目)、明日(2日目)、明後日(3日目)、明々後日(4日目)までが有効期間です。

4日を超えてしまうと「失効」。

これはつまり、お薬をもらうことができなくなってしまうことを意味します。

しかも、この4日間には「土曜日」「日曜日」そして「祝日」も含まれているんです。

多くの保険薬局は「土曜日」「日曜日」「祝日」がお休みです。ですが、処方箋の有効期間はそんなことは関係なく減って行きます💦

つまり、今日処方箋を受け取った方は今日中に処方箋を提出いただかなくてはなりません。

処方箋は、全国どこの保険薬局でもお薬の交付を受けられることにはなっていますので、「土曜日」「日曜日」「祝日」でも開いている保険薬局にお願いすることもできますが、かかりつけではない保険薬局ですと、おくすりの在庫がなく取り寄せになってしまうこともあります。

診察後で疲れていたり、最近は暑さもあるのであとで行こうかなと思っているうちに失効してしまわないように処方箋はその日のうちにかかりつけ薬局へ提出いただくことをおススメいたします。

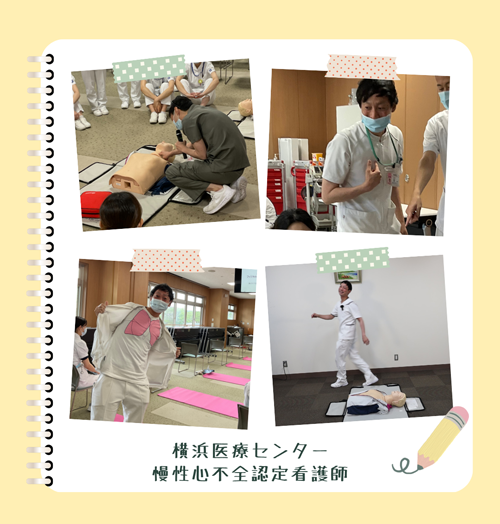

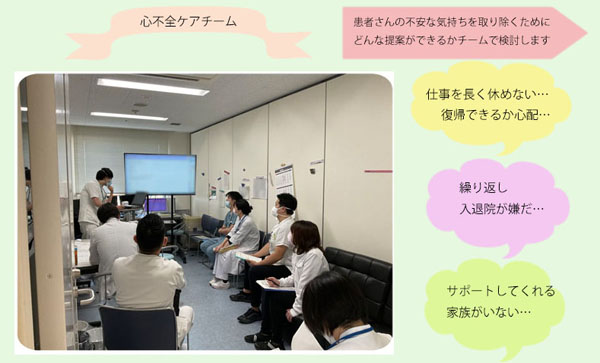

慢性心不全認定看護師にインタビューしてみた!

2025年09月05日

9月に入りました。

街中ではハロウィンの飾り付けを見かけるようになりました。

これから秋の行事を楽しみたいですね🎃

さて、今回は当院の認定看護師を紹介します。

認定看護師とは、患者さんの色んな分野のお困りごとに対して、その分野を得意とした資格をもつ看護師のことです。

今回は横浜医療センター歴13年目の慢性心不全認定看護師にお話を聞いてみました。

Q.慢性心不全認定看護師を目指した理由やきっかけを教えてください

A.入職した当時、たまたま循環器科に配属となり、勤務して過ごしているうちに楽しいと興味を持ったのがきっかけです。また、心不全チーム医療の立ち上げに関わり、後々のことを考えて認定看護師を目指そうと思いました。

Q.慢性心不全認定看護師としての役割・活動を教えてください

A.慢性心不全は、一生付き合う必要がある病気です。しかし、病気を理解してコントロールすれば長生きできる可能性があります。そのため、主に入退院を繰り返す患者さんの生活調整を行っています。2022年からはチーム医療を発足し、多職種の職員の架け橋として調整業務にあたっています。また、患者さんがご自宅へ戻られてからの生活で、ご家族が困らないようにサポートを行っています。

Q.慢性心不全認定看護師になってよかったこと、やりがいはなんですか?

A.心不全チームで患者さんがどのような生活をしていきたいかを多職種で話し合った時に、方向性が合致して協力し合って患者さんの対応ができることにやりがいを感じます。

患者さんの理想の生活に近づけるための答えはいつもないので、自分が患者さんと対話して患者さんの想いを引き出すこができると心を開いてもらえたような気がして嬉しい気持ちになります。

また、少し話はそれますが、自分自身の看護観に変化がありました。

認定看護師になるまでは「患者の命は俺が救うんだ!」と自分本位な考え方でした。

それが認定学校に通っている間に、患者さんが主体であることに気づきました。

心不全の患者さんの多くは食事制限がありますが、患者さんのこれまでの生活や嗜好を聞いて理想の生活に近づけること、折り合いをつけて病気と向き合っていく方法を一緒に考えることが今のやりがいにつながっていると思います。

常に、患者さんがより良い生活を送れるように何が最善かを模索し続けています。

「最後に、これから慢性心不全認定看護師やキャリアアップを目指される方に向けてメッセージがあればお願いします✨」

「慢性心不全に限らず、認定看護師になると、多職種の職員と関わる機会が増えます。

大人になって社会人になると、決められたことの中で解決していくことが多いと思いますが、青春時代のように仲間と一緒に熱意をもって仕事ができると、とてもやりがいが感じられます。また、認定看護師として周りからも認められて活動ができるので自身のモチベーションアップにもつながります。多職種の職員間でみんなをまとめていくので、リーダー気質の方は向いていると思います。

慢性心不全認定看護師は2011年からスタートしたので、まだできて間もない職種です。

このブログを読んで、患者さんと医療従事者をつなぐ「慢性心不全認定看護師」に興味を持っていただけると嬉しいです😊」

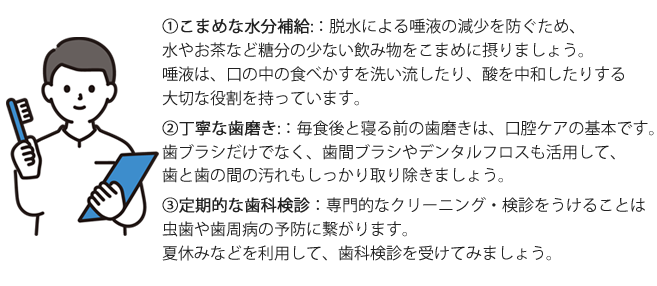

【歯科口腔外科】夏の口腔ケア

2025年08月29日

8月最後のブログです。

8月は「歯並びの日(8月8日)」や「歯ブラシの日(8月24日)」など、歯に関連する記念日が多くありましたが、皆さんはご存じでしたか?

そこで今回は歯科口腔外科医師にブログを執筆いただいたので、改めて歯と口の健康について考えてみましょう。

夏は、気温の上昇や生活習慣の変化により、口腔内のトラブルが増えやすい季節です。

そのため脱水症状になりやすく、全身のさまざまな臓器へ影響します。

そもそも、脱水とは、体内の水分が不足した状態を指します。夏に多量の汗をかいたり、水分補給が不足したりすると、体内の水分量が減少して脱水状態になります。

体内の水分量が減少すると、唾液腺での唾液の生成量が減少し、結果として口腔内が乾燥します。この状態を口腔乾燥と呼びます。健康な状態での1日の唾液の分泌量は、成人で一般的に1.0~1.5リットルと言われています。この膨大な量の唾液が、日中の食事や会話、そして就寝中も含めて、私たちの口腔内の健康を支えています。

唾液は単なる水分ではなく、口腔内の健康を維持するための重要な役割を担っています。

🔷自浄作用:唾液は口の中の食べかすや細菌を洗い流し、口内を清潔に保ちます。唾液量が減ると、これらの洗浄作用が弱まり、細菌が繁殖しやすくなります。

🔷抗菌作用:唾液に含まれるリゾチームやラクトフェリンといった酵素には、細菌の増殖を抑える抗菌作用があります。唾液量が減少すると、この抗菌作用も低下し、虫歯や歯周病のリスクが高まります。細菌が作り出す揮発性硫黄化合物(VSC)が増加することで、口臭が悪化します。

🔷再石灰化:唾液に含まれるカルシウムやリン酸は、初期の虫歯で溶け出した歯の表面を修復する再石灰化を促します。唾液量が減ると、この修復機能が低下し、虫歯が進行しやすくなります。

🔷pH緩衝作用:唾液には、食後に酸性に傾いた口腔内を中和するpH緩衝作用があります。唾液量が減ると、酸が中和されにくくなり、歯が溶けやすい状態が続きます。

このように、脱水は単に口が渇くだけではなく、本来1日1リットル以上も分泌されているはずの唾液の量が減少し、口腔内の健康バランスを大きく崩す要因となります。

特に夏場は意識的な水分補給が、全身の健康だけでなく、口腔ケアにおいても非常に重要です。

✅夏の口腔ケアのポイント

夏の口腔トラブルを防ぎ、健康な口内環境を保つためには、以下の点に注意しましょう。

お口の健康に意識し、暑い夏を乗り切りましょう!

いかがでしたか?

夏というと、熱中症が思い浮かびますが、口腔ケアにおいても水分補給がとても大切なことがわかりました!

まだまだ暑さが続いていますので、生活の様々なタイミングで水分補給する習慣をつけましょう✨

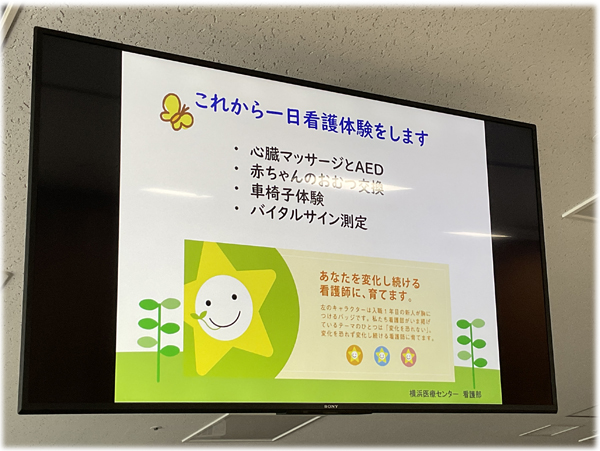

👩高校生対象の看護体験を実施しました👨

2025年08月08日

暦の上では「立秋」を迎えました。

年々厳しい暑さが続き、秋にはまだほど遠く感じられますが、秋に向かっていく変化を見つけて楽しみたいですね。

ちなみに当院敷地内では、トンボがたくさん飛ぶ姿が見られます。

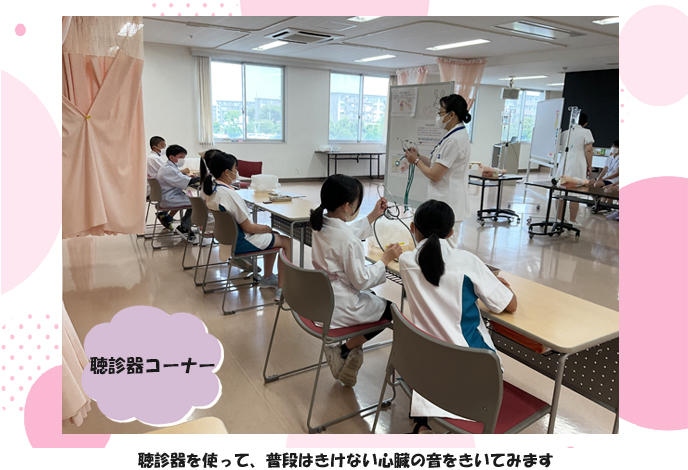

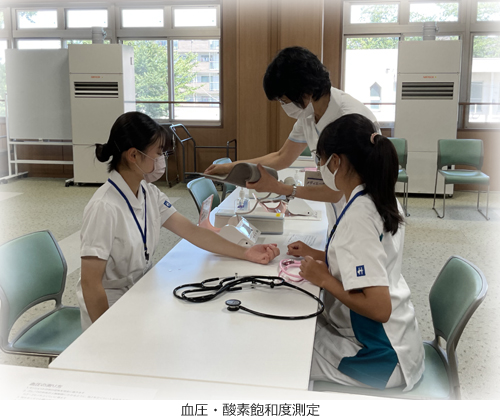

さて、7/29と8/5に高校生対象の1日看護体験を実施しました。

毎年実施していますが、申し込みが多数あるため、今年は2日開催として人数枠も増やしました!

白衣に着替えた後に、オリエンテーションを行い横浜医療センターについて紹介し、その後看護体験をしてもらいました。

その後、敷地内の附属看護学校をご案内し、終了後に全体で意見交換会をして、感想や質問をいただきました。

高校生から「体験の中で、看護師の方が気さくに話かけてくれて会話をすることができて、看護師になった自分の将来像が見えた気がした」という感想がありました。

また、看護師への質問として「看護師になりたいと思ったきっかけは?」「看護師をやっていてよかったことは?」「働いていて大変なことは?」などが挙がり現役看護師たちが生の声を届けました。

当院の附属看護学校を目指している学生さんも参加してくれていたので、是非またお会いできることを楽しみにしています🤗

参加してくれた皆さん、暑い中お越しいただきありがとうございました。

今後の病院イベント情報はホームページや、ブログ、”X”で随時情報発信していきますので、興味のある方はチェックしてみてください✨

附属看護学校ブログ、学校Instagramもよろしくお願いします❣

看護部インターンシップ実施中です!

2025年08月01日

8月に入りました🌻

梅雨明け以降、毎日厳しい暑さが続いていますが、この暑さの中でもツバメのヒナたちはすくすく成長しています。

毎朝通りかかると4羽のヒナたちが大きな口を開けてエサを待つ姿を見かけます。

巣立ちまでもう少しのようですが、見守っていきたいと思います🐣

さて、当院では6月~12月まで看護部インターンシップを実施しています。

看護学生向けの職業体験なので、各地から沢山の学生が当院に足を運んでくださっています。

先日開催された際に、小児科病棟での勤務を希望している学生から、「産まれた時は未熟児でNICUに入っていたが、今は無事に大きくなって健康に過ごしているので、今度は自分がご家族に寄り添ってNICUにいる赤ちゃんを助けたい」と看護師を目指す気持ちを伺うことができました。

自身の経験から誰かの役に立ちたいという志がとても印象的でした。

看護を学ぶ学校で看護知識を身につけて、当院の仲間としてまたお会いできることを楽しみにしています✨

9月以降も実施予定ですので当院に興味のある学生さんのご参加をお待ちしております🤗

📝お申し込みはホームページをご覧ください。

看護師・助産師免許が届きました✨

2025年07月29日

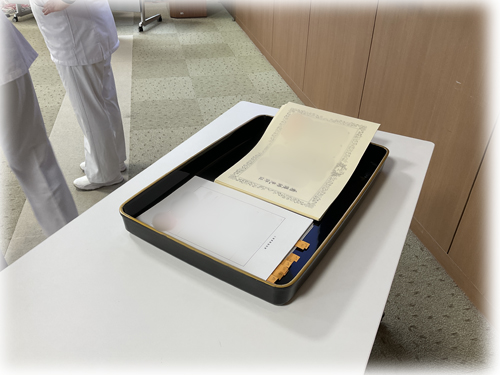

今月、新人看護師47名のもとに看護師・助産師免許が届き、一人ずつ看護部長から受け取りました。

国家試験合格後から看護師免許の申請手続きや、就職と落ち着かない日々だったかと思いますがようやく手元に届いて安心した様子でした。

看護師のコメント💭

『看護師になった実感がわいて嬉しかったです』

『これからもっと気を引き締めて頑張ろうと思いました』

『看護師になった実感がわき、これからも頑張っていこうという気持ちになりました』

『嬉しさと看護師になって患者の命を預かるという責任を感じました』

助産師のコメント💭

『小さい頃から目指していた助産師になれたことを改めて実感したと同時に、母児の命を守り、寄り添える助産師を目指したいと思いました。』

『幼い頃からの夢が叶ったという喜びを感じるとともに、助産師という仕事に責任を持ってこれからも頑張っていきたいと思いました。』

【産科病棟看護師長より】

「二人とも緊張した面持ちでしたが、免許を受け取った感想を聞くと笑顔が見られ『助産師になったのだと自覚した』と話してくれました。初心を忘れず、これからも母児のために助産師として与えられた役割を全うしてほしいと思います。」

皆さんが頑張った証明でもあり、これから看護師として活躍するための大切な証明です。

大切に保管をして、ご家族の方にも見せてあげてくださいね!

新人看護師の皆さんおめでとうございます😊

看護フェスティバル開催レポート

2025年07月25日

先週7/19(土)11:00~16:00にゆめが丘ソラトス2階と3階のイベントスペースをお借りして看護フェスティバルを開催しました。

天気に恵まれた三連休の初日と言うこともあり、たくさんの方にご参加いただきました。

病院職員23名、看護学校職員2名の計25名で地域の皆さんをお迎えし、看護の魅力を体験できるブースを準備しました。

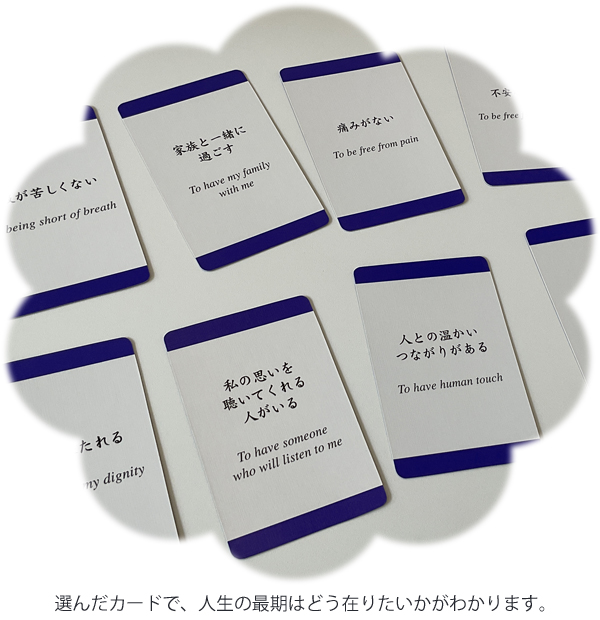

2階ブースでは、もしバナカード、ハンドマッサージ、正しい手洗い、認知機能チェック、聴診器体験コーナーなどのブースを出展しました。聴診器で自分の心臓の音やお母さんの心臓の音を聴いて、「すごい!」とつぶやいたお子さんのキラキラした眼がとても印象的でした。

また、ドクターカーブースは、医療ドラマを見たことのあるお子さんたちに人気で、トランシーバー体験やユニフォームの着用などを楽しんでいただきました。一次救命処置体験として、心臓マッサージのやり方やAEDの操作説明は、大人から子どもまで多くの方が立ち寄られました。

3階ブースには、こころの相談コーナー、母子医療センターの看護師・助産師による白衣の着用や赤ちゃん抱っこ体験・妊婦体験コーナーを設けました。

当院で出産したお母さんがお子さんと一緒に遊びに来てくださり、こんなに大きくなりました!と元気な姿を見せてくれてとても嬉しかったです🤗

イベントを通して地域の皆さんと触れ合うことができ、ご来場いただいた方々と楽しい時間を過ごすことができました。

ご参加いただいた皆さま、開催にあたりご協力いただいた関係者の皆さまに改めてお礼申し上げます。

今後も地域の皆さんに信頼される病院を目指して、地域貢献できる機会を企画していきたいと思います。

【泌尿器科】7月と水分補給

2025年07月18日

今週は台風の影響で暴風や大雨の地域が多かったですが、関東ではようやく晴れ間が戻り、梅雨明け間近となってきました。

真夏日が復活しそうなので、お出かけ予定の方は熱中症に気を付けてお過ごしください。

さて、今日は泌尿器科医師にブログを執筆いただいたので最後までお読みいただけると嬉しいです。

泌尿器科で夏といえば尿路結石が定番という泌尿器科クリニックさんのブログを見かけます。

四季がある地域では夏季に通常よりも尿路結石発作が起こりやすいということや、急に低気圧になった場合には発作が多くなることも言われており、そのうち季語に加えられたりすると文芸界も盛り上がりましょうか。 ちなみに、夏の季語には、〝日射病〟〝暑気あたり〟〝夏風邪〟〝水あたり〟〝赤痢〟〝脚気〟・・・・・などあるようですが、AIに聞いても尿路結石症を季語とした俳句は見当たらないということでした。

そこで新作傑作選3句

・救急車 いななき響く 夏の夜

・痛みこそ 身を削りつつ 石は月

・汗と涙 しぼる嘆きの 夕茜

夏井先生に一度、採点+解説していただきたいです。というわけで、今回のお題は水分補給と7月ということでしたが、水分摂取量と関係の深い尿路結石症もメタボリック症候群のひとつで、食習慣、運動習慣などによる予防についてもう少し我々も、患者さんも力を入れるべきかもしれません。

ひと昔前の泌尿器中心の日本泌尿器内視鏡/体外衝撃波結石破砕学会で、皆手術成績にばかり目が行っているのをみかねたのか、 学会長が“石割って終わりじゃダメだろう、予防にも目を向けるべきじゃないの?”という趣旨のことを言われ感動を覚えました。

これだけ、いろいろな研究がなされてきたのに予防医学に活かされていないのはもったい無い気もいたします。(生活習慣が原因でないものもありますので、念のため)。

こちらは川柳ですが(ネットからこっそり拝借)

「ジャンピング! 管に詰まった 石落とす」

今も似たようなことを言うことがありますが、ビール飲んで縄跳びしなさいみたいな指導が泌尿器科界では一般的でした(近場だけだったかもですが・・)。

尿路結石の話をしておいてなんですが、自分にとっての最近ヒットの水出しコーヒーについて少しだけ。 味もまろやかで、甘味を感じられて良いなあと思いましたので、利点を探したところ少しカフェインが減ることに加えて、尿路結石成分の王者として君臨している“シュウ酸”の含有量はホットと比べると減少するそうです。

最後にしたいと思いますが、最近祖父母の住んでいた築100年以上の平屋の借主さんが決まったこともあり、色々と整いましたということで謎かけをひとつ

“救急車で来院される尿路結石症の患者さん”とかけまして、“24年誰も住んでいなかった家”と説きます、そのココロは ・・・・・・

どちらも”イタミが激しい”でしょう! 伊丹幸雄でした~💛

(ちなみに俳句3選はいずれもAI作成ですが、謎かけはねずっちさんがしばらくはAIより強い気がします・・)

いかがでしたでしょうか。

夏は気温が高く、汗をたくさんかくため、体内の水分が失われやすい状態になります。

こまめな水分補給で夏にかかりやすい脱水症状や、尿路結石などの病気を予防できるので意識しておきましょう。

さて、明日7/19(土)は看護フェスティバル当日です🎊

ゆめが丘ソラトスのイベントスペースをお借りして、大人の方からお子さんまで楽しめる看護体験を実施します!

無料でご参加いただけますので、お気軽にお立ち寄りください😊

【栄養管理室より】夏の食中毒について🍱

2025年07月11日

蒸し暑い日が続き、『危険な暑さ』について連日報道されていますね。引き続き、熱中症から身を守る対策をして夏を乗り切りましょう。

今週始めの7月7日、七夕の日に入院中の患者さんへ行事食を提供しました。

~献立メニュー~

・ちらし寿司

・白身魚・コーンフライ

・添え)しめじ・ピーマンソテー

・サラダ

・オクラおかか醤油和え

・スイカ

・七夕ゼリー

スイカやゼリーで見た目も涼しく、季節のメニューをお届けできればと思います。

さて、暑くなってくると気を付けたいのが「食中毒」です。

特に一般家庭では「お弁当」を作る機会も多く、食中毒対策についてお困りの方もいらっしゃるかと思います。

今回は、お弁当作りでの注意点についてお話したいと思います。

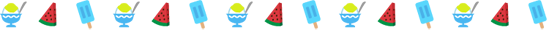

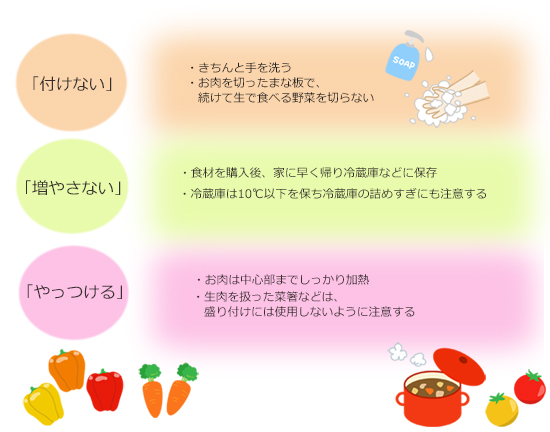

食中毒防止には「つけない」・「ふやさない」・「やっつける」の3原則が大切です。

そして、十分な手洗いと、きれいな調理器具・弁当箱・カップの利用で細菌の付着防止をしましょう!

細菌の増殖を防ぐポイントとしては、おかずの水気を切る・粗熱を取ることです。

悩みがちな夏のお弁当のおかずには焼物・揚げ物がお勧めです。

加熱はしっかりしていただきたいので、卵は半熟より固ゆで、生食出来るハムやかまぼこも加熱しましょう。

持ち歩く際には保冷剤や保冷バッグ、保管は冷蔵庫を利用し早めに食べましょう。

入院患者さんの中には体力や免疫力が低下している方もいらっしゃいますので、当院栄養管理室では大量調理施設衛生管理マニュアルに準拠した管理を行っています。

①使用する食品の鮮度や消費期限を確認し適切な温度管理下で保管。

②調理に使用する器具類(箸・まな板・ボウル・食缶)は洗浄後、滅菌されたものを使用。

③下処理後の食品は、速やかに冷蔵保管。

④調理時には十分な加熱や冷却。中心温度計を使用し、調理温度を確認。

⑤出来上がった料理は、速やかに盛付け、調理から盛付までの時間を短くし細菌の繁殖を防止。

⑥お食事は温冷配膳車を使用し、適切な温度管理のもと「温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく」提供。

皆様、ご家庭でも日頃から気を付けていらっしゃるとは思いますが、食中毒の防止策として当院の取り組みを参考にして頂けたらと思います。

📝当院の衛生管理については過去のブログをご覧ください。

2年目看護師研修を実施しました

2025年07月04日

7月に入りました。

外来ホールには今年も職員が七夕の飾り付けを行いました。

それぞれの色の短冊に願い事がつづられて飾られています✨

さて、今日は新人看護師から2年目になった看護師のその後の様子をご紹介します。

当院看護部の教育研修では看護師2年目も定期的に集合形式で研修を行っています。

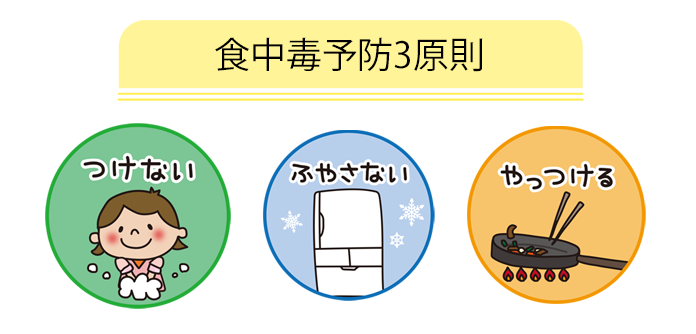

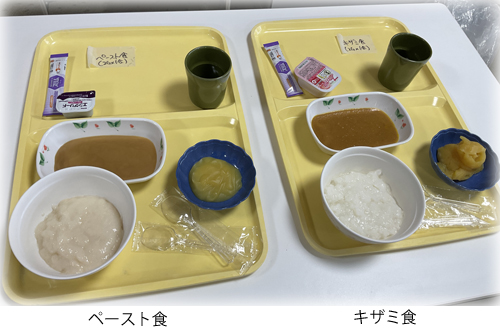

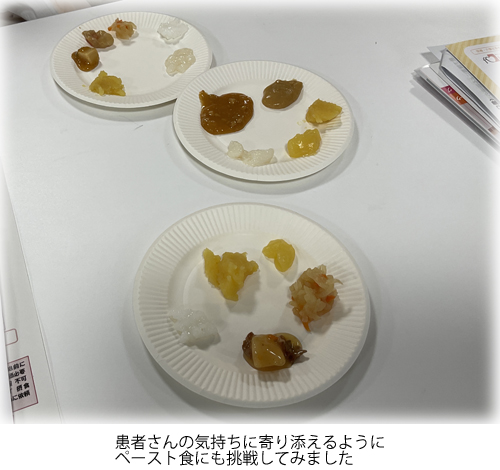

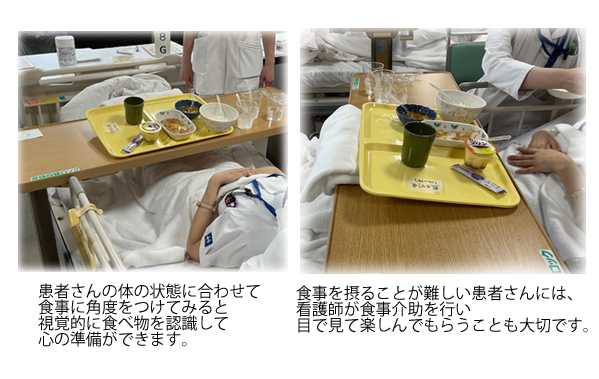

今回の研修の内容は「摂食・嚥下ケア」についてです。

摂食・嚥下障害とは、食べ物を食べたり、飲んだりすることが困難になる状態です。

当院の摂食・嚥下障害看護認定看護師が講師を担当し、看護師が患者役となって実際に様々な形状の食事を体験し、介助の方法を学びました。

2年目看護師は、昨年の1年間で日々知識をつけてきたので講義がすんなりと吸収しやすい時期です。

また、日ごろの患者さんとの関わり方を見直す良い機会にもなりました。

成長中の2年目看護師を引き続きみんなでサポートしていきたいと思います😊

最後にお知らせがあります。

2025年7月19日(土)に、当院の看護部が“ゆめが丘ソラトス”にて『看護フェスティバル』を開催します❣

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

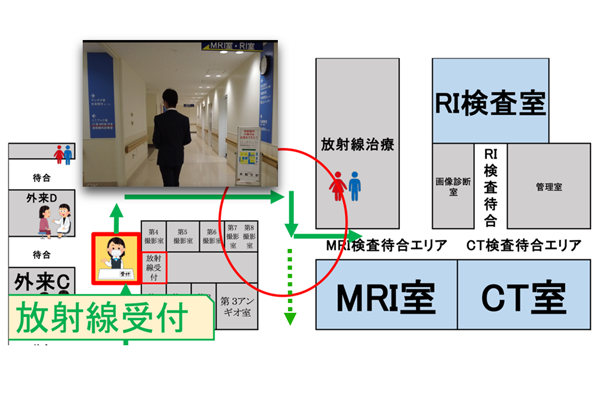

【放射線科】核医学(RI)検査装置を更新しました~知られざる放射線検査の世界~

2025年06月27日

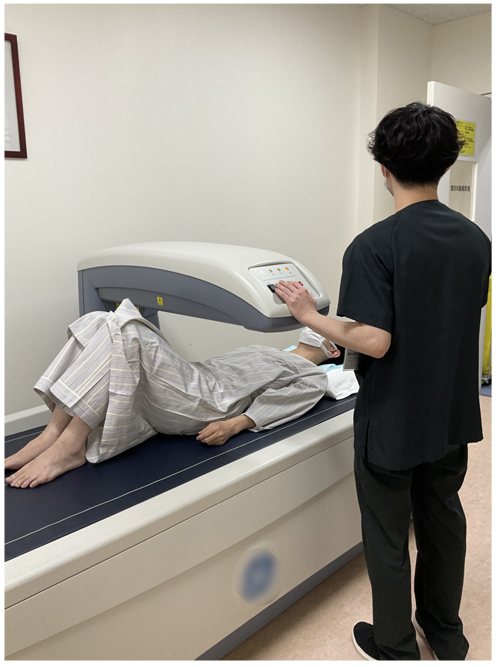

当院では、2025年5月に核医学検査装置を更新しました。

皆様は核医学検査をご存じでしょうか?

別名でRI検査とも言われますが、レントゲンやCT、MRIに比べてなじみの少ない検査だと思います。

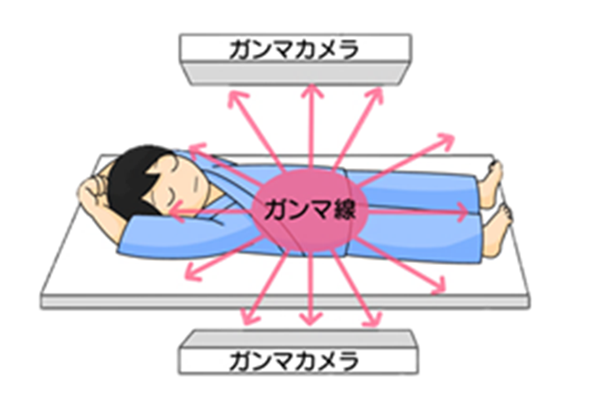

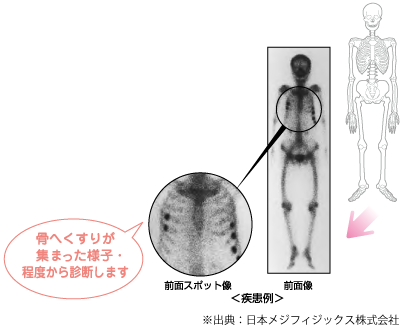

RIはラジオアイソトープ(RadioIsotope)の略で、直訳すると放射性同位元素といいます。放射性同位元素は、種類によってアルファ線、ベータ線、ガンマ線などといった、様々な放射線を発生させます。物体を通過する能力(透過力)の高い順にガンマ線>ベータ線>アルファ線であり、透過力の高いガンマ線が核医学検査で主に使われます。

このガンマ線を多く出すRIを、脳や心臓、骨といった目的の臓器によく集まるお薬と合成したものを放射性医薬品といいます。放射性医薬品を体内に入れると、目的臓器に集まりながらガンマ線が放出されますので、それを専用のカメラで計測することで、目的臓器のRIの取り込み具合を画像にすることができます。

ガンマ線を検出するカメラなので、核医学検査装置はガンマカメラとも言われます。

体内に放射線源を入れる!!ということで被ばくについてご心配されるかもしれませんが、体内のRIは数日で体から排泄されますので、すぐに体に影響が及ぶようなことはありません。

被ばくにつきましては当院のHPに専用の説明ページがありますので、こちらをご覧いただければ幸いです。

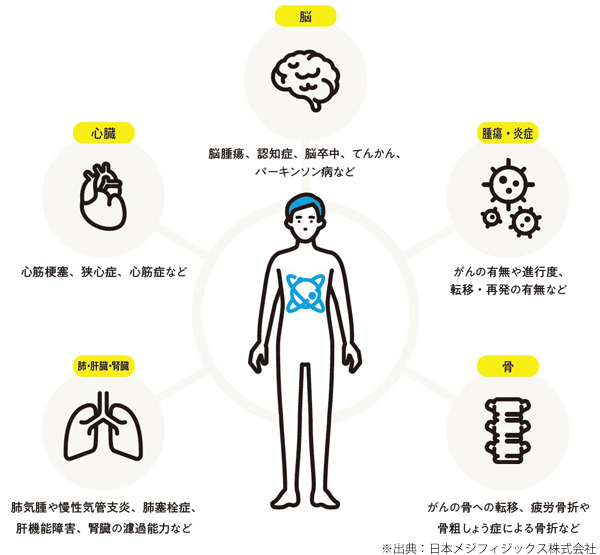

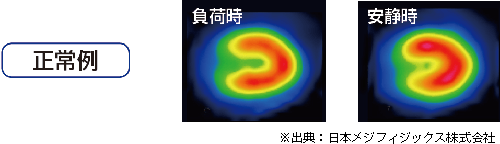

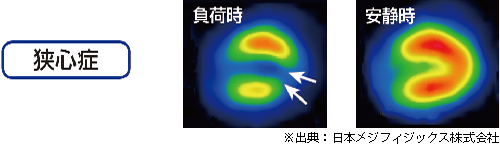

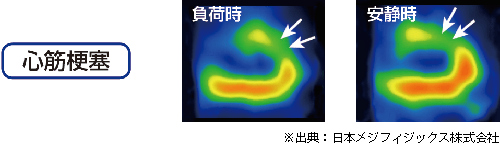

さて、実際に核医学検査ではどんなことがわかるのでしょうか。

代表的なものでは、脳血流検査による認知症の診断や、脳血管治療前後の評価。

心筋血流による心筋梗塞リスクの評価。

他には腫瘍の性質評価や転移検索、腎臓の排泄機能評価、脳変性疾患であるパーキンソン病の診断にも使用されます。

※出典:日本メジフィジックス株式会社(https://www.nmp.co.jp/)

レントゲン、CT、MRIは形態画像といって、形の変化や位置関係をみる検査であるのに対し、核医学検査では体の機能をみる検査であることがご理解いただけたと思います。

当院では様々な領域の核医学検査に幅広く対応しております。検査時間は長めのものが多いですが、苦痛になることのないよう、スタッフ一同いっそう気を配って参ります。

副院長ブログ「休日の過ごし方」

2025年06月20日

今週は梅雨時期とは思えないような暑さでした。

まだ体が暑さに慣れていないので、この時期でも熱中症になる可能性があります。

しっかり暑さ対策を行っていきましょう!

今回は第4弾となる副院長ブログです😊

駄文を書いても良い、と言われてしまい、嬉々としてネタ探しに明け暮れていますが、家と病院の往復な毎日では、そうそう見つかるものではありません。

でも、当直明けの土曜日に帰り道で、ゼッケン付けて国道1号線をゾンビの様に歩く人たちを見かけていて、なんだろ?と思っておりました。調べてみると、小田原から東京有明まで100㎞を歩くイベント。

むむ、これは、と思っておりましたが、ようやく参加することができました。

当日はそのゼッケン付けた皆さんが、雨対策に追われていました。天気は雨、しかも荒れ模様、私も傘と合羽を着こんで小田原城から朝8時半ごろ出発となりました。足が濡れるのが最大の懸念ですが、仕方がありません。

自転車なら小田原はツーリング程度の距離ですが、歩くのは率直に言って、のろい。傘をさしているので、バランスが悪くなかなか厳しい。相模川河口では吹き飛びそうな暴風で、走っちゃいけないルールでしたが、走り抜けちゃいました。

幸いに途中で雨は上がり、43㎞地点の原宿の交差点では病院を眺め、戸塚駅へ下ります。保土ヶ谷で夜を迎えましたが、コスモクロック(観覧車ですね)はビューティフルに点灯中、みなとみらいはデート中の皆さんが沢山、こちらはようやく2/3…足が濡れているので気分も2/3以上ブルーです。

20時間32分で到着しました。途中でおにぎりを6個食べ、カレーパンを一つ、一口羊羹を二つ、魚肉ソーセージを1本、おつまみチーズをちょっと食べて、3Lくらい水をのみ、トイレに行き、とまぁ、一日過ごしたわけでした。歩数は14万歩くらい、でも携帯の万歩計は99,999歩で振り切れていました。

とっても面白い体験でしたが、とにかく1時間に5㎞も進まないので、走りたくて仕方がない(走るのは別の筋肉なのか、ちょっと走ると体がほぐれる)、濡れた足では靴ずれができる。60㎞超えるとさすがにしんどく、誰にでもお勧めする、とは行かないなぁ、とは思いました。でも30-50kmの大会もあるそうです。それならほとんどの人が歩けると思います。

しかし、思いもよらない故障が。なんと、左右のお尻の間が擦りむけるのですよ。いたた。

100Kmを無事に歩いたあとは、始発のゆりかもめに乗って帰宅し、翌日は通常通り自転車で当院に通勤したそうです。過去の「休日の過ごし方」でもマラソンやサイクリングとタフなお話がありましたね。「第2弾:フルマラソンのお話」「第3弾:サイクリングのお話」

いつもながら、そのアクティブすぎるエピソードに驚かされてしまいます。

故障も完治したそうで、安心しました。

副院長の「休日の過ごし方」は今後も不定期で掲載していく予定です🤗

新人看護師研修vol.1

2025年06月13日

先日、梅雨入りの発表がありましたね。

スッキリしないお天気の日が多くなりそうですが、この時期の楽しみを見つけて過ごしていきましょう。

公開空地のあじさいが先週よりも沢山咲いていました。

さて、4月のオリエンテーションを終えてから、新人看護師たちは各病棟へ配属され、病棟業務を習得しているところです。

先輩と一緒に患者さんのケアを行い、1日の流れが少しずつイメージできる時期になりました。

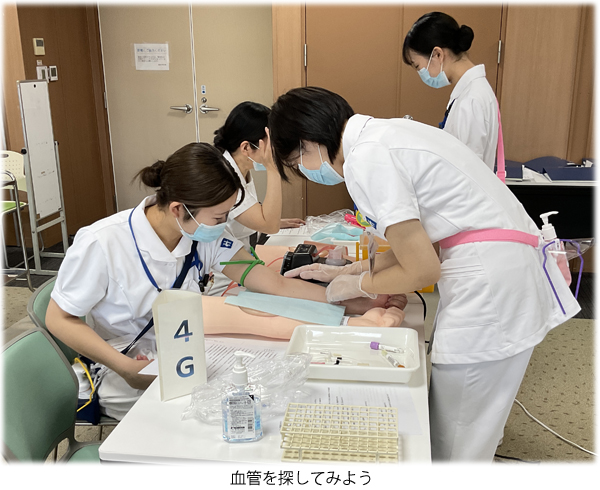

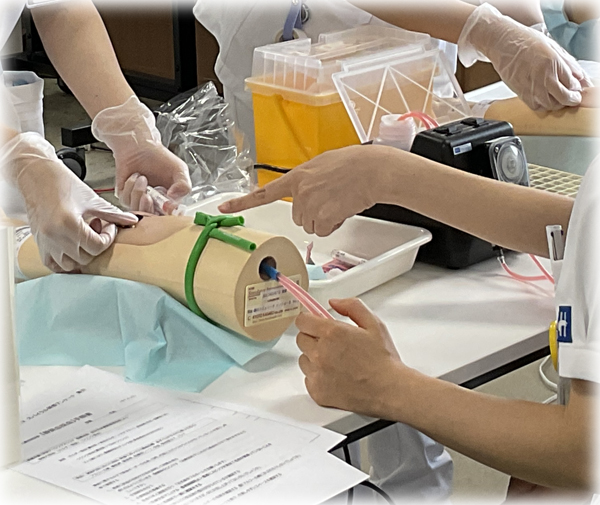

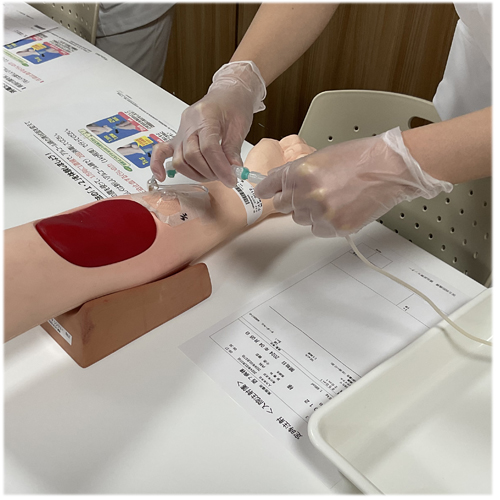

今回の新人看護師研修では、採血の演習を行い、安全に正確に行うためのポイントを確認しました。

患者さん役の相手へ声がけをしながら演習を進めました。

採血の技術以外にも、針を刺した後は片手が離せなくなるので、手元に必要なものを先に揃えておくなどの手順も大切だと再認識できました。

同日、シリンジポンプの使用方法についても医療機器メーカー担当者から直接指導を受けました。

安全に使用できる知識を得られるように頑張っていきたいと思います。

今後もブログで新人看護師の成長していく様子をUPしていくので温かく見守っていだけると嬉しいです😊

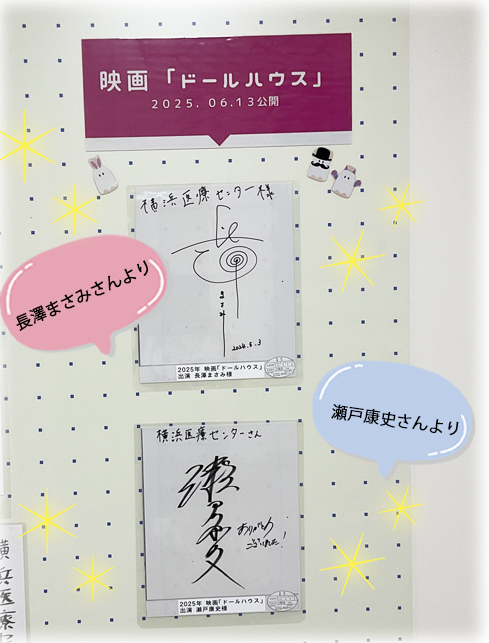

映画『ドールハウス』の撮影に協力しました🎥

2025年06月12日

明日、2025年6月13日(金)に公開される映画『ドールハウス』の撮影に当院が協力しました。

主演の長澤まさみさんと瀬戸康史さんより、サイン色紙をいただきました。

当院施設がどのような撮影シーンで使用されているのかを楽しみに探して見てみたいと思います。

ゾク×ゾクのドールミステリー‼

公式の映画ホームページ等で情報が公開されていますので是非チェックしてみてください😊

【耳鼻咽喉科】6月は「天気病」に注意!

2025年06月06日

6月に入りました。

公開空地にはあじさいが咲き始めています。

そろそろ梅雨入りの発表が気になりますが、体調管理にも気を付けたい時期です。

今回は当院の耳鼻咽喉科医師に「天気病」について教えていただきました。

天気病(気象病)は、気圧や天候の変化によって体調が悪くなる症状のことです。

具体的な症状としては、頭痛、めまい、肩こり、関節痛、などがあげられます。

気圧の変化を感じる人体のセンサーは内耳だと言われています。

詳細な部位についてはまだはっきりわかっていません。

気圧の低下と、ストレス・睡眠不足などの要因が合わさって症状の悪化を起こすとされています。

耳鼻咽喉科で治療する、メニエール病やめまいを伴う片頭痛の方は、気圧の変動でめまいや難聴の増悪を起こすことがあります。

通常、気圧変化が大きいのは季節の変わり目で春と秋ですが、今頃の梅雨の時期にも症状が出やすくなります。

男性より女性のほうが多く起こるようです。

ご自身で行う予防や対策としては、睡眠をしっかりとる、リラックスする、生活リズムを整える、などがあります。

治療薬としては、五苓散(ごれいさん)、苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)などの漢方薬が有名で、実際に内服されている方も効果を実感されているようです。

季節の変わり目などに起こるめまいなどの耳症状については、耳鼻咽喉科にご相談ください。

いかがでしたか?

天気病の症状はなかなか他人にわかりづらく、我慢してしまいがちです。

梅雨時期は、ご自身に合った解消法を見つけておき、無理なく過ごせるように注意しておきましょう。

耳鼻咽喉科YouTube動画「耳鼻科に来ない耳鼻科の病気」も是非ご覧ください。

MSWとして歩んだ20年、そしてこれから

2025年05月30日

最近はツバメがヒナにエサをあげている姿をよく見かけます。

当院には毎年、救急外来入り口にツバメの巣ができています。

ヒナが巣立つ8月頃まで見守りたいと思います🐣

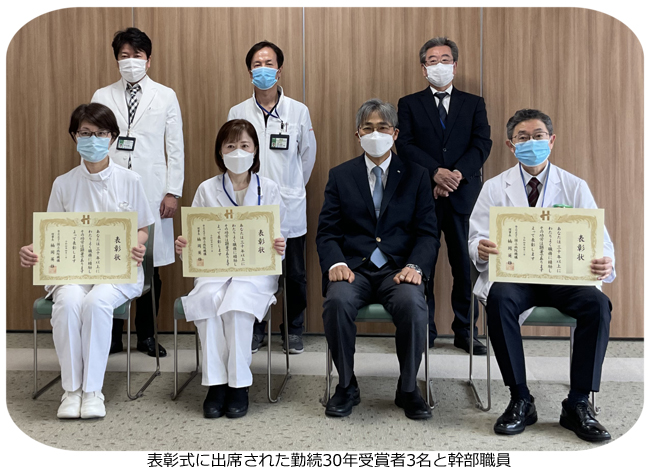

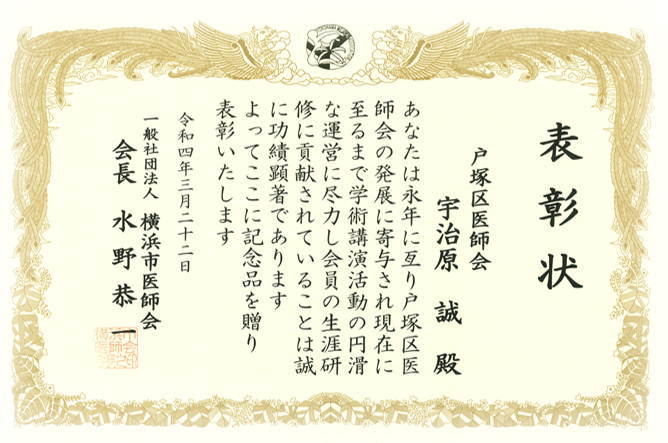

さて、当院では先日5/28に永年勤続表彰伝達式を執り行いました。

今回受賞された職員のうち、医療ソーシャルワーカー(MSW)よりコメントをいただきました。

このたび、永年勤続20年の表彰をいただきました。

医療ソーシャルワーカーとして歩んできたこの年月を振り返り、改めて「もう20年が経ったのか」と実感しています。

「あっという間」だったとは言いませんが、国立病院機構に入職した日のことはいまも鮮明に覚えており、まるで昨日のことのように思い出されます。

この20年間、ずっと病院の現場で、患者さんやご家族と向き合いながら仕事をしてきました。多くの方と出会い、支え、支えられてきたことは、私にとってかけがえのない時間です。

一般的には「20年も勤めればベテラン」と言われることもありますが、私自身はまだまだ半人前の部分も多く、課題も尽きません。けれどもそれは、これからさらに成長できる「伸びしろ」が残っているということだと思っています。

これからも、よりよい支援を目指して、一歩ずつ進んでいきたいと思います。

そして、何より嬉しかったのは、長年にわたりともに時間を過ごしてきた宇治原院長から、直接表彰状を頂けたことでした。これまでの歩みを共に見守ってくださった方からの言葉は、特別な意味を持ち、胸に深く刻まれました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

この度ご受賞された14名の職員の皆さま、おめでとうございます。

今後、益々のご活躍をお祈りいたします。

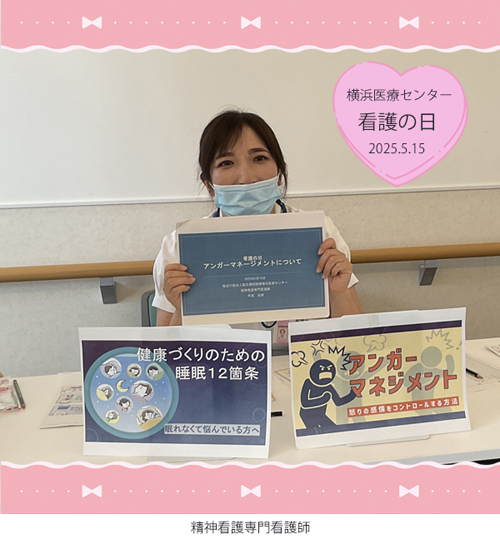

看護の日レポート

2025年05月23日

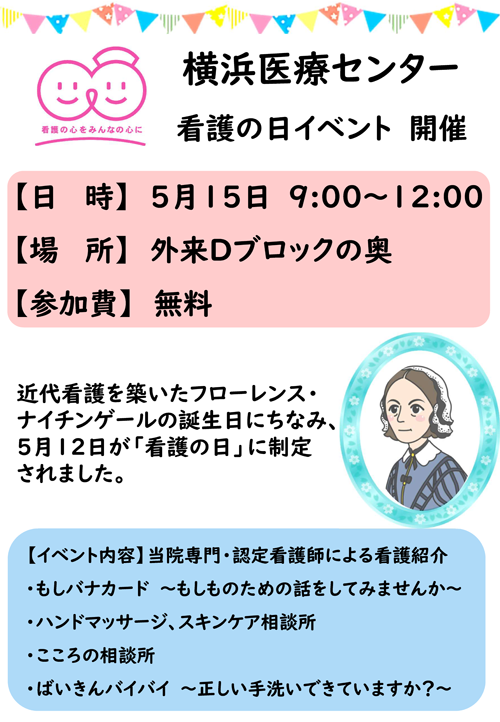

先週当院では「看護の日」のイベントを実施しました。

前回のブログでご紹介した認定看護師・専門看護師たちが各ブースで患者さんとゆったりと楽しいひと時を過ごしました。

~看護の日イベントの様子~

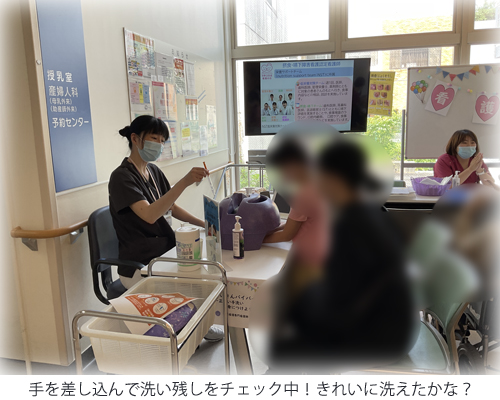

【ばいきんバイバイ~正しい手洗い身につけよう~】

お子さんを対象に手洗い動画の歌を聞きながら、手の洗い残しをチェックできる機械(グリッターバグ)で正しい手洗いの方法を楽しく学びました。

【スキンケア相談・ハンドマッサージ】【せん妄ってなに?】

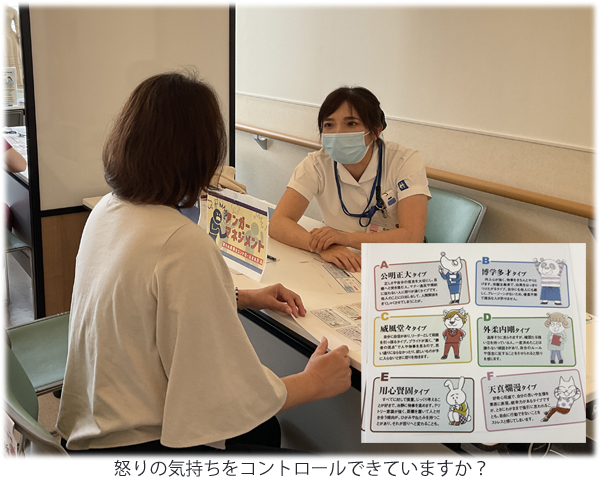

【こころの相談所】

怒りのタイプ診断を受けていただきました。。

【もしバナカード】

参加した職員より

久しぶりのイベントが開催できて嬉しいです。看護の日を通じて普段は患者さんの対応で間違ってはいけないと緊張していますが、今日はイベントなので楽しい気持ちで参加することができました。通院中の患者さんや入院中の患者さんが遊びに来てくれて嬉しかったです😊

今後も横浜医療センターでは、地域の皆さんと関われるイベントを開催できるように、積極的に企画を行っていきたいと思います。

看護の日

2025年05月16日

今週始めの5/12は「看護の日」でした。

看護週間とされる5/11~5/17の期間中は各地で様々なイベントが開催されていますが、当院でも昨日(5/15)イベントを開催しました!

当日のレポートはまた後日UPしたいと思います😊

さて、「看護の日」ということで、皆さんは看護師のお仕事って聞くとどういったイメージを持っているでしょうか?

医療ドラマでよく見るような、病棟で受け持ちの患者さんの点滴を替えたり、血圧を測ったりといったことをイメージされるでしょうか?

実は医療従事者の中でもあまり知られていないのですが、患者さんの色んな分野の困りごとに対して、その分野を得意とした資格をもつ認定看護師と専門看護師が存在します。

医師も様々な科の専門医がおりますが、その専門医の看護師バージョンといったところでしょうか。

当院では、「皮膚・排泄ケア認定看護師」、「感染管理認定看護師」、「緩和ケア認定看護師」、「がん化学療法看護認定看護師」、「救急看護認定看護師」、「摂食・嚥下障害看護認定看護師」、「慢性心不全認定看護師」、「認知症看護認定看護師」と多くの種類の看護師が活躍しています✨

私は精神看護という専門分野を得意とした看護師になります。

どういった患者さんに対応しているかと言いますと、一番多い依頼は、高齢の患者さんがなりやすい、せん妄という一時的な混乱状態の対応です。せん妄は急な入院による環境の変化や、入院前から物忘れがある人、手術後で体が弱っている状態の人がなりやすく、自分が今病院に入院しているという状況が分からなくなってしまいます。そうなると、パニックになってしまい、大声で叫んだり、点滴の針を自身で抜いてしまったりします。

せん妄は予防することが重要なため、患者さんがせん妄にならないための対応について、病棟スタッフに教育を行ったりもしています。

他にも、いきなり癌告知などの重い病気の診断を受けてショックを受けたり、病気や加齢によって身体が思うように動かせなくなって気持ちが落ち込んでしまったり、不眠になってしまった患者さんの対応もしています。

また、統合失調症やうつ病といった精神疾患を持った患者さんが入院して身体の病気の治療を受ける時に、精神面のケアを行ったりしています。

直接患者さんの対応をすることもありますし、病棟のスタッフに対応をレクチャーしたりしています。

また、職員のメンタルサポートや、看護スタッフの倫理観を育てる研修を実施したり、付属の看護学校や外部の学校で精神看護について授業を行ったりしています。

看護師と聞くとみんな同じ職種のようにも思いますが、看護師の中でも助産師など、その分野の専門が役割を担って患者さんの健康を支えています。

年に一度の「看護の日」を通じて、今後も皆さんに看護活動を知っていただく機会をつくり、スタッフも日々の看護の大切さを再確認して患者さんと関わっていきたいと思います。

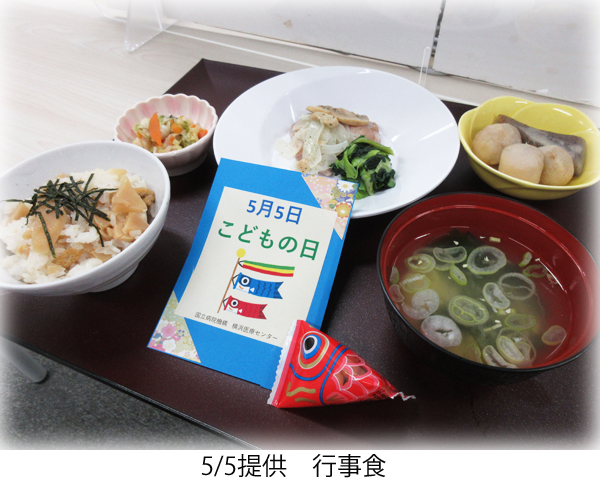

こどもの日🎏

2025年05月09日

ゴールデンウイークが明け、日常風景が戻ってきました!

当院敷地内ではつつじが見ごろを迎え、敷地内で散歩をしたり、写真を撮る人の姿を見かけます🎵

連休中にはこどもの日があり、戸塚区近辺でもこいのぼりが泳ぐ様子が見られましたが、皆さんもごらんになりましたか?

当院では入院中の患者さんにこどもの日の行事食を提供しました。

たけのこ御飯 / 鶏モモ風味ソテー / 添え)チンゲン菜 / 田楽(里芋・コンニャク) / 白菜人参生姜和え / 味噌汁(ワカメ・長葱) / こいボーロ

少しでも患者さんに病院食を楽しんでいただけるように、今後も季節を感じていただける行事食を取り入れていきたいと思います。

また、当院の職員が利用する院内保育園ではこども達がこいのぼりをイメージして保育制作を行いました。

0歳児クラス:手形アートでは、小さなかわいい手を頑張って「パー」に広げてペタッと手形をとりました。

1歳児クラス:目のシールを張ってもらうとそれぞれ違う表情のこいのぼりが出来上がり、こども一人一人の個性溢れる作品に仕上がりました。

2歳児クラス:にじみ絵をして、じんわりじんわり色が広がっていく様子を不思議そうに見ながら制作を楽しみました。

最後に当院からイベントのお知らせです📢

2025年5月15日(木)に『看護の日』のイベントを実施します。

以下の詳細をご確認の上、ご来院の際には是非お立ち寄りください😊

春は環境の変化に注意【後編】

2025年05月02日

前回のブログではこの時期に起こりやすい体調の変化についてお話しましたが、今回は予防と対策について、精神看護専門看護師に引き続きお話を聞いてみました。

Q.健康を維持する対策などがあれば教えてください

A.まずは生活リズムを整えることです。睡眠時間をしっかり確保して、食事もバランスよく食べましょう。まず朝起きたらカーテンを開けて日の光を浴びて体内時計を整えて下さい。日中はウォーキングなどの軽い運動をすることで良い睡眠が得られます。

眠れないからと飲酒をすることはいけません。飲酒をすると眠りが浅くなり熟睡感が得られなくなります。リラックスするために、半身浴やストレッチ、アロマ、マッサージなど自分に合ったリラックス方法を生活に取り入れてみてください。

また休日は大事なリフレッシュタイムです。オンとオフの時間を切り替えるようにしてみてください。インドアでゆっくり読書をして、映画鑑賞や丁寧に家事をするのも良いです。アクティブにスポーツをしたり、旅行をしたり、美味しい物を食べに行ったり、楽しみ方は人それぞれです。自分が楽しいなぁ、心地よいなぁと思えることを見つけておくとそれが活力になります。

いつもの仕事や学校のコミュニティ以外の人と話す場を作ることも大事です。

普段とは違う人間関係を作っておくと、普段のコミュニティで嫌なことが起こったときに気分転換することができます。

なんとなくで生活していると、自分の心が疲れているのかどうか気づきにくくなります。

以前は楽しめていたことが楽しめているかな、好物の物を美味しいと思えているかなと自分の気持ちを定期的に振りかえってみて、身体と同じように心も大事にしてみてください。

Q.気づかずに放っておくとどんな病気になる可能性がありますか?

A.そのままにしてしまうと、適応障害という病気になってしまい、対応をしないままだとうつ病に進行してしまう可能性が高まります。

適応障害は誰でもなる可能性のある病気であり、早期に対応できればそのあとのリカバリーも早いので、早めに対応することが必要です。

前編の記事で述べたような症状がある場合は、早めにメンタルクリニックを受診することをお勧めします。メンタルクリニックに対して、精神科は怖い、依存する薬を処方されるといった悪いイメージを持たれている方もいますが、最近は明るい雰囲気のクリニックが増えており、薬も改良が進んで依存性のない薬が処方されています。風邪をひいたときのように、悪くなる前に受診しようといった気持ちで受診して欲しいなと思います。

いかがでしたでしょうか。

明日からGWですが、リフレッシュをして気持ちよく連休明けを迎えられるように今から身体と心を整えておきましょう!

春は環境の変化に注意【前編】

2025年04月25日

新年度が始まり、早1か月が経とうとしています。

新しい生活に少しだけ慣れ始めてきた頃は体調不良が起こりやすい時期です。

今回はこの時期に注意が必要な体調の変化について当院の精神看護専門看護師にお話をきいてみました。

Q.春に不調を感じやすい季節といわれるのはなぜですか?

A.新年度が始まり、入学や入職、転勤や引っ越し等、人生の中での大きな変化が起こる時期です。新しい環境での慣れない通勤・通学、学業や仕事、初めての一人暮らし、新たな人間関係を作らなければいけない状況と、緊張や不安が続きます。

そしてGWが明ける頃に、気分が落ち込み心身の不調をきたしやすくなります。

Q.不調にはどんな症状がありますか、年齢は関係ありますか?

A. 遅刻や欠勤をしたり、表情が暗く笑わなくなってしまったり、声をかけても反応が薄かったりします。また、眠れなくなったり、食事が食べられなくなったり、集中力が落ちてしまってミスが増えたり、やる気がでなくなってしまったりします。

見た目で言えば、それまで綺麗に髪型や服装、お化粧といった身なり整えていた人が、髪型や服装を気にかけず、お化粧をしていないなども気持ちに余裕がなくなっているサインの一つです。

頭痛や腹痛、吐き気、発熱といった症状が出る人もいます。精神的な不調が身体の症状として表れることも多く、本人は心が疲れていることに気づいていないことが多いのです。

どの年齢というよりは、環境の変化があったのか、その変化に対応できているかが関係してきます。

次回【後編】では、環境の変化に左右されずに健康的に過ごすための予防や対策についてお話します。

研修医にインタビューしてみた!

2025年04月18日

今年のお花見は雨や強風でタイミングが難しく、あっという間に葉桜となってしまいました。

最近の暖かい日は桜の花びらが風に乗ってひらひらと舞ってきれいな様子が見られます。最後まで桜を楽しみたいですね。

さて、少し遡りますが3月28日に研修医修了式が行われました。

2年間の研修を経て、修了証を授与した後に宇治原院長からメッセージが贈られました。

「これから医者の卵から医者になります。医者になるということは主治医になり、責任の重さを負うことになります。チーム医療の中で他の職種を背負って日本の医療の発展を支えていってほしいと思います。」

また、教育研修部長からは「2024年の研修医の制度改革の過渡期の中、自身も学ぶ中で大変だったと思いますが、研修1年目の後輩のことも手厚く支えていただいたことを讃えたいと思います。医療の中では失敗させてあげることは難しいが、“変化できるものが生き残る”という言葉があるように、失敗を恐れず成長していってほしい。」とエールが贈られました。

研修を担当した各科の医師や、研修医が選んだ最優秀指導者の救急科の医師からも激励のコメントが贈られました。

現在、初期研修を終えた研修医は、専攻医としてさらに専門とする分野の道へ進んでいます。

今回は引き続き当院で専攻医として勤務する先生方に以下の2つの質問についてきいてみました。

①どんな医師になりたいですか?

②当院で専攻医になろうと思った理由を教えてください

【救急科専攻】

①周囲とのコミュニケーションを大切に、患者さんや他の医療スタッフに安心感を与えられるような頼もしい救急医になりたいと思います。

②2年間の初期研修を通して、医師としての基礎的な技術や考え方の多くを学ぶことができました。どの診療科の先生も大変教育的で、診療科間の垣根も低く今でも悩んだ時にはすぐに相談できる環境があります。専攻医としてまた新たな道を歩み始めるときにそうした基盤があることは大変心強く、自身の成長につながることであると確信したため当院で専攻医になりたいと希望いたしました。

【消化器内科専攻】

①幅広い知識や技量を持ち、それらを適切なタイミングで発揮することのできる医者やどんな頼まれごとをまずはやってみる!の精神で患者に対して向きあっていく医者になりたいです。

②研修医から専攻医になる上で、環境の変化が研修に与える影響は大きいと考えていました。2年間慣れ親しみ、そして育ててくださったこの病院でさらに研鑽を重ねて成長していくことで初期研修を行ってくださった恩を返すつもりでこの病院で働かせていただきたいと考えております。

【循環器内科専攻】

①どんな時でも慌てることなく対応でき、患者さんの予後や退院後の生活も考慮しつつ協力して検査や治療を行える医師になりたいと思います。

②初期研修ではどの診療科・病棟でも雰囲気よく丁寧に指導していただき充実した2年間でした。3年目も引き続き当院で働かせていただくことで、シームレスに知識や手技の獲得に向けて勉強を続けることができる点が魅力と考えました。

研修医修了式後は職員食堂でお疲れ様会が開かれていました!

皆さん、お疲れ様でした😊

新採用者対象のオリエンテーションを実施しました

2025年04月11日

今日は先週行われたオリエンテーションについて、一部紹介します。

【辞令交付式・院長挨拶】

新採用職員の代表者は、堂々と辞令を受け取り、頼もしさを感じさせる場面でした。

辞令交付後、院長からは当院の概況や、地域における中核病院としての役割などについて講義がありました。

そして、新採用職員の皆さんに向けて、「「この病院で働いてよかった」と職員自身が誇れる病院にしたい」という院長ポリシーや、「良いことも、悪いことも報告してほしい」と意見が言いやすい、働きやすく安心できる職場環境であることをお話しいただきました。

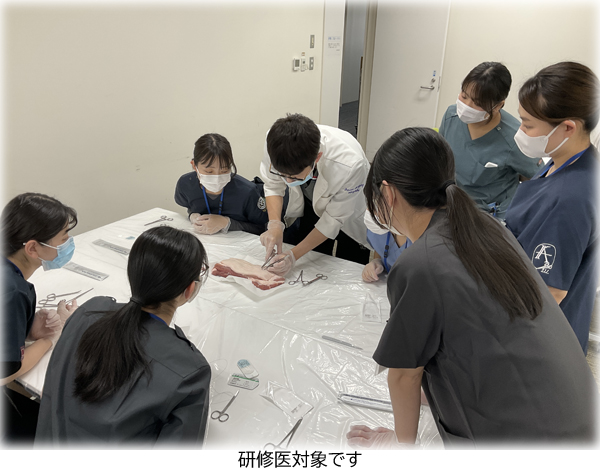

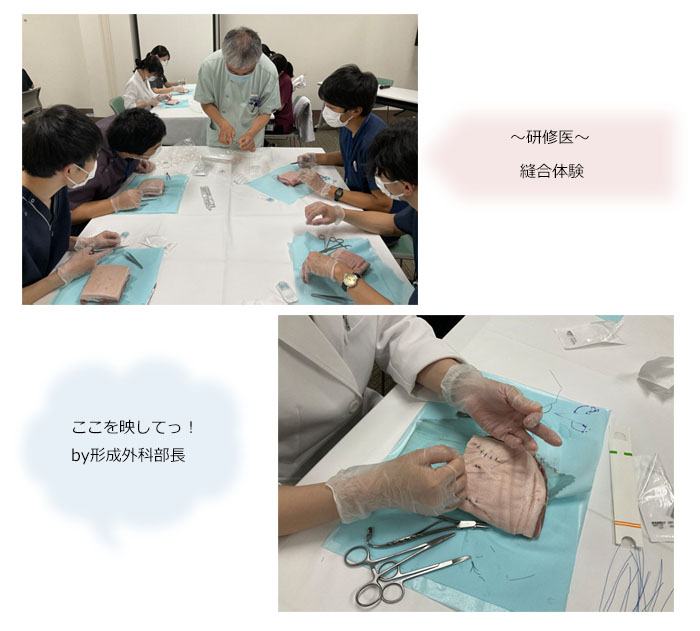

【縫合研修(研修医向け)】

当院の形成外科医師が講師を担い、「縫う箇所が一直線じゃなかったらどう縫う?」など常に研修医のテーブルを回って声をかけ、気さくな雰囲気の中で研修が行われました。

研修医からも、講師に対して質問が出るなどコミュニケーションも活発にあり、とても実のある研修となりました。

【ネットワークセキュリティについて】

この講義では、情報管理は他人任せにするのではなく、患者さんの個人情報を扱う組織であり、職員一人一人が情報管理の重要性を認識する「リスク管理の必要性」や「機密性の取扱い」についても説明しました。

お昼休み明けでお腹いっぱい、更に部屋も暖かかったので眠ってしまうかな?と思いきや新採用職員の皆さんは、真剣かつ慎重な面持ちで聞いていました!

また今回は、当院の隣にある大正消防署の署長にもオリエンテーションにご参加いただきました。

併せて、ブログをご覧いただいている皆様へのメッセージを頂戴しました。

「電気火災や放火など、最近戸塚区で火災が増えています。燃えやすいものを近くに置かないなど、日ごろから身の回りの整理整頓を心掛けましょう!」

以上、オリエンテーションのほんの一部ではありますが紹介させていただきました。

現在、新採用職員の皆さんは各現場に配属され業務がスタートしています。

慣れない中でも、一生懸命前向きに取り組む姿は、既存の職員に対しても良い影響を与えています。

我々も、新採用職員の皆さんをしっかりサポートしていきますので、今後の活躍をみなさまにも応援していただけると嬉しいです。

看護部については、今年度も新人看護師研修の様子をブログにUPしていく予定です。

今後とも横浜医療センター病院ブログをよろしくお願いします😊

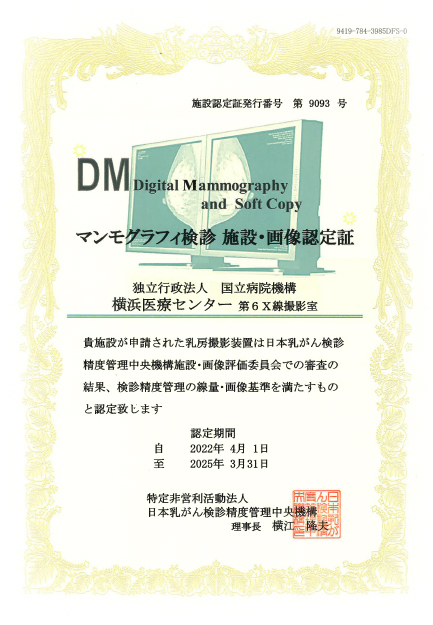

当院で横浜市乳がん検診を受けられます

2025年04月04日

新年度が始まりました!

あいにくの天気でのスタートでしたが、今週中はオリエンテーション期間として手続き関係や、当院の概況やルールなどの説明を行いました。

新しい環境となると何をするにも疲れてしまいますが、季節の変わり目でもありご自身の体調管理もしっかり行いながら、ゆっくりと職場に慣れていただきたいと思います。

オリエンテーションの様子はまた後日のブログで更新したいと思います。

さて、先日当院ホームページに乳がん検診のご案内を掲載しました。

乳がんは定期的な検診を受けることで早期発見につながり、早期に治療を行うことで完治する可能性が高い病気といわれています。

通常は何か気づきがあって受診する方が多いと思いますが、自覚する前の発見が大切なので医療機関等で早い段階で見つけるためにも定期的な検診をおすすめします。

当院乳腺外来では、毎週月曜日10:30・13:30と金曜日13:30の検診予約枠を設けております。

検診では女性の乳腺外科医師と女性検査技師が担当しています。

当院におかかりでない方もお気軽にお問い合わせください。

横浜市乳がん検診についてはこちらをご覧ください。(横浜市ホームページ)

桜咲く季節に、ありがとう🌸

2025年03月28日

各地で桜の開花の様子が見られます。

当院敷地内の桜は、今週始めはまだつぼみだったのですが水曜日に見に行ってみると花が咲いていました。(26日(水)は夏日のような暖かさでした☀)

今週末はまた天気は下り坂の予報ですが、長い期間お花見を楽しみたいですね。

さて、今回は今年度で定年退職を迎える産科病棟看護師長にインタビューしてみました。

Q1.これまでの歩み(横浜医療センターに入職されたきっかけ、当院で何年勤務されたか)を教えてください。

昭和61年3月に国立相模原病院に就職。

助産師になりたくて助産師学校を受験したが補欠合格。

欠員が出なくて入学できず、相模原病院の産科病棟に配属され、看護師として1年間実務と勉強をして、昭和62年は助産師学校に入学しました。

卒業後の昭和63年3月に今度は助産師として相模原病院に再入職。

その後、平成22年4月に国立成育医療センターへ出向し、看護師長に昇任。

平成30年4月に横浜医療センターへ転勤し現在に至ります。

横浜医療センターでは7年間お世話になりました。

最初の2年は、東7消化器外科病棟、その後東4産科病棟に配置換えとなって、5年間を過ごしました。

Q2.長く看護師を務めるにはどんなことが大切だと思いますか?

助産師が天職と思っているので、仕事を楽しめることが長く務めるためには必要かなと思います。(あとは、生活のためやむを得ずというところもあります)

Q3.これまでのやりがいにつながったエピソードなどがありましたら教えてください。

お産の介助は、いつになってもとても緊張するので苦手ですが、頑張るお母さんの姿や生まれた後の赤ちゃんとお母さんの姿を見ると、感動で一杯になります。これがやりがいに繋がっていると思います。

Q4.若手看護師に伝えたいことはありますか?

学ぶべき知識がたくさんあり大変ですが、学ぶことによりできることが増え、できることが増えると、患者さんが元気になったり笑顔が増えるので、「石の上にも3年」と思って励んでほしいです。

Q5.これから看護師を目指す方へメッセージをお願いいたします。

看護師・助産師の仕事は、奥が深くて飽きません。一生続けられる仕事なので、しっかり学んで、目指してほしいです。

母子医療センターInstagram(@yokohamahahako)の開設等、我々広報部もお力添えをいただき大変お世話になりました。

病棟の雰囲気も和やかで、いつも親身に相談を聞いてくださったり、プライベートなお話もしてくださり、楽しいひとときでした。

新たなスタートを心よりお祝い申し上げます✨

横浜医療センターの職場環境ってどんな感じ?

2025年03月21日

ここ最近のお天気は交互に訪れる季節外れの暖かさと寒さでなかなか落ち着きませんが、卒業式に向かう華やかな衣装のお子さんたちを見かけて清々しい気持ちになりました。

これから新しい環境になる方も多いと思うので、今日は当院の職場環境についてご紹介します。

当院には約1000人、そのうち看護師600人ほどが勤務しており、職員同士の仲が良く、職場は穏やかな雰囲気です。

実際のところどうなのか、いろいろな職員に聞いてみました。

🔹病院によっては、「これは医師の仕事」「これは看護師の仕事」というふうに、職種ごとの線引きがはっきりしているところもありますが、当院はそういう壁があまり感じられなくて、みんなで協力しながら、患者さんにとって最善のことをしようという意識がすごく強いと感じます。

🔹とても働きやすい環境だと感じています。診療科や部門間の垣根が低く、どこにでも相談しやすい雰囲気が特徴です。

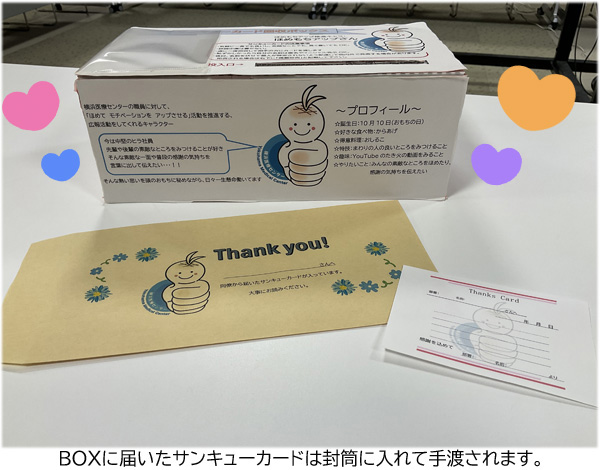

また、職員の半数以上を占める看護部では副看護師長たちの取組で職員のモチベーションを向上させる「もっとほめられ隊」というグループが活動を行っています。

「もっとほめられ隊」の取組の一つとして、院内でほめる文化を作り、みんなが仕事にやりがいを感じ、より円滑な人間関係を築けるように、サンキューカードを導入しました。日々忙しく、頑張っている看護部の同僚へ、ありがとうの気持ちをサンキューカードに記入し、各部署に設置したBOXに入れてもらいます。BOXに入れられたカードは、看護師長等を通じて本人に贈られます。受け取った職員からは、「看護師長から手渡されて驚いたしうれしかった」という感想をいただいています。

ありがとうの思いが直接伝わることで、仕事のモチベーションアップにつながると嬉しいという思いで活動に取り組んでます。

もう一つ、職員へ活動を広めるにあたり、サポートしてくれる新キャラクターが誕生しました!その名も「ほめもちアップさん」です!

モチベーションの「モチ」から「おもち(餅)」を連想し、アップの時の指の形と組み合わせています。

ぷうっとふくれた頭の中は、『みんなのいいところを見つけて、ほめてあげたい』という思いでいっぱいです。そしてそんな思いがどんどんふくらんでいく…みんなを応援したい!と思っているキャラクターです。

すべては患者さんに寄り添った医療や看護の提供のために、当院では今後も、モチベーションや向上心が高まるような職場の環境づくりを大切にしていきたいと思います。

新人看護師研修vol.5

2025年03月14日

昨日は久しぶりに晴れて暖かい1日でした🌤

当院ではピンクに色づいた桜のつぼみが見えました。

開花まであと少しのようです♪

だんだんと暖かくなってきて、春になったらやりたいことを考える方も多いのではないでしょうか。その一方で、花粉やアレルギー症状だったり、新しい生活のストレスを感じたりすることもありますので、心や体と相談しながら楽しく過ごしたいですね🍵

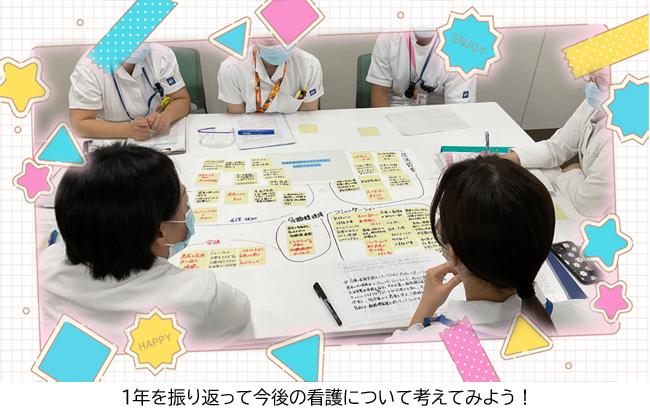

さて、このブログでもお伝えしてきた新人看護師研修ですが、2月に最後の研修を行い、総まとめとして看護の振り返りを行いました。

1年を振り返って「今後どのような看護をしていきたいか」について各自レポートにまとめ、グループで発表しました。発表を終えた後は、グループワークでさらにまとめを行い、全体で発表をしました。

最後に新人看護師たちへ、教育担当看護師長、教育担当看護師長と副看護師長、副看護部長から激励のメッセージが贈られました✨

💌1年間お疲れ様でした!初めのうちは業務を覚えることで忙しかったと思いますが、今では患者さんの想いを汲み取ることまで考えた看護を提供していて1年の研修が形になったと思います。

💌新人の時に想った気持ちは今も変わらないので、今の時期に芽生えた看護観を大切にしてください。

💌患者さんのケアの方法などについて、カンファレンスで発言していると聞いて頼もしいと感じています。2年目になるとまた忙しくなると思いますが今の気持ちを忘れずに看護を続ければ、気持ちが患者さんに届くと思います。今後も期待しています!

💌本当にみんなよく頑張りました!!お互いを褒め合って自分のことも褒めたたえてください。そして4月からは新たに入職する新人看護師を今度は皆さんが支えてあげてください。

新人看護師の皆さん、学びの多い1年だったと思います。本当にお疲れ様でした🤗

2年目も一緒に頑張っていきましょう!

看護学生と交流会を実施しました

2025年03月07日

3月に入りました。

新たな年度を迎える準備が始まり慌ただしくなる季節ですね。

そして3月といえば卒業式。

当院附属看護学校でも3/4に卒業式が執り行われました。

卒業を迎えた皆さんおめでとうございます🌸

看護学校の1年生も着実に学習を進めており、初めての臨地実習を終えました。

実習先は国立病院機構グループの病院が多く、当院でも受け入れています。

実習の直前には不安を解消するため、当院の看護部が企画を行い、実習指導者である看護師と学生の交流会を実施しました。交流会の中で、学生からの質問に看護師が答える場面がありましたので、今日はこちらの内容をご紹介します。

~Q&A✨~

Q1. 患者さんとのコミュニケーションのコツは?

A.「学生さんの傾向として、どうしても情報を集めなければいけないと思ってしまい、情報収集に一生懸命になってしまうところがあるので、そうではなくて患者さんに興味を持って話してみるのがいいと思う」

Q2. 実習の事前学習でどのようなことをしておいたら良いか

A.「バイタルサイン測定を初めて実施すると思うので、しっかり練習してきてほしい」

「患者さんが安全・安楽に過ごす療養環境について勉強してきてほしい」

Q3. 実習指導者への報告のタイミングや、話しかけたらダメなタイミングは?

「指導者は、学生から声をかけてもらうのを待っています。何か実施する前や実施後などはすみやかに報告してほしいし、考えていることをしっかり伝えてもらえると、指導者も学生さんが経験できるように考えられるので、報告や相談をしてほしい」

Q4. 便利グッズを教えてほしい

「メモ帳&ボールペン:いつでもメモをとれるように準備しておきましょう」

「秒針付きの時計:患者さんの脈拍などを図るときに必要になるので、持っておくと便利です」

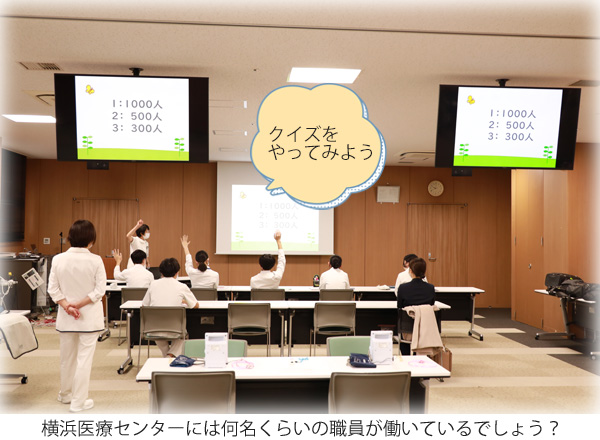

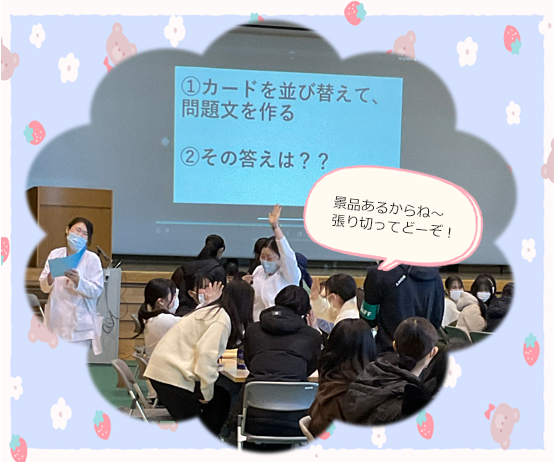

その後のレクリエーションではクイズ大会を行い、上位チームからプレゼントのドーナツをGETしました🍩

今後も当院では、学生が充実した実習を行えるようにサポートしていきたいと思います。

YouTubeで昨年度の交流会の様子もご覧いただけます。

「2024年看護学生と実習指導者の交流会」はこちらからどうぞ。

副院長ブログ「休日の過ごし方」

2025年02月28日

今日は、今回で第3弾となる副院長ブログをアップします。

宮崎副院長は、今年度より広報部長として広報全般を取り仕切っており、ブログ記事作成にとどまらず、難しそうな企画に対してもGOを出してくれるなど、当院の積極的な広報を支援してくれています😊

梅も満開になって、寒さの中にも春の様子が見られるようになりました。

年末から随分とカラカラ天気ですが、三寒四温の春の天気も間もなくでしょうか。

さて、その好天を利用して、先月の成人の日に、本当に久しぶりでしたが、自転車仲間と1日、初詣サイクリングへ出かけて参りました。

どこかの神社に、ではつまらない、ということで、相模国、一宮から五宮+総社(全部の神様がおられるそうで)を順に回る、という次第。ご存知の方も多いと思いますが、国府の置かれた周囲に格式順に神社があります。寒川神社から始まって、六所神社までで六つあります。

できるだけ一筆書きになるように、平塚をスタート、寒川町、二宮町、伊勢原市、平塚に戻り(平塚に二つあります)、最後は大磯町、と回って平塚に戻ります。

私は知らなかったのですが、二宮、三宮、四宮、ちゃんと地名になっていたんですね。合点がいきました。

幸いに寒さも緩んだ日だったので、絶好の日よりでした。この順番、というこだわりが走行距離をいたずらに増やします。さすが頭のネジが一本外れている人たちばかりが集まっただけのことはあります。

寒川神社はさすがにすごい人出でしたが、あとは落ち着いた、初詣に相応しい神社ばかりでした。成人の日とあって、晴れ着の若者を沢山見かけました。おめでたいですね。自身は40年前、と思うと遠い目になってしまいます。あちこちでお守りを頂き、各種の脅威から身を守る様にしておきました。

うちの病院にもきっとサイクリング好きがいるに違いないので、季節がもっと良くなったら、一緒に出掛けたいものです。 写真のお守り、六所神社は1カ所で5カ所の神様全員祭ってあるそうで、タイパ良しです。

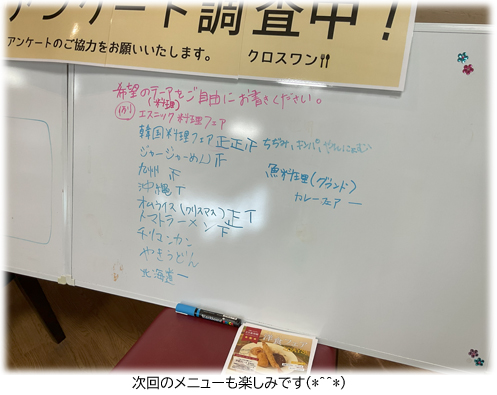

職員向けのグルメフェア企画を実施しました

2025年02月21日

寒さは相変わらず続きますが、夕方は少しだけ陽が伸びてきました。

当院正面には梅の花が咲いています。

そして毎年春に満開を迎える桜の様子は、まだ茶色くて硬そうですが芽がでているようでした。桜の開花までについて調べてみると、なんと秋頃にはすでに蕾が完成し、「咲くのは今じゃない!」と我慢しているそうです。そのためにも桜にとって冬の寒さは重要で、冬の風を浴びて咲くタイミングを待っています。

明日からの3連休も寒くなる予報ですが、季節はしっかりと春の準備が進んでいます。

さて、恒例となった職員食堂グルメフェア企画が1月に実施されました。

今回のメニューは、前回実施の際にアンケートでリクエストが多かった”韓国フェア”です!

この企画は看護部の副看護師長たちの取り組みで開催されており、以前までは、主に看護職員を対象にアンケート調査を行っておりましたが、今回は看護職以外の食堂利用者へ行ったアンケートの回答も参考にしながらメニューを決定したそうです。

テイクアウトしたランチを撮影させてもらいました😋

「見た目以上にキンパが大きくてお腹いっぱいになった!」

「チヂミが入っていてうれしかった」

などの感想を聞くことができ、今回も好評だったようです!

このイベントでは、看護師は夜勤勤務があるので、1日開催だけではなく、2日間の開催ができるようにこだわっているそうです。

そのため、実施回数が増えるたびに「今日はお弁当にしないで食堂のランチにしようと話していたの!」など盛り上がりを見せています。

今後も、当院で働く職員が楽しめるイベントの企画を充実させ、魅力ある職場作りを職員のみなさんと盛り上げていきたいと思います!

中学生職場体験プログラムを実施しました

2025年02月14日

当院では広報誌「はらじゅくかわら版」を年4回、発行していますが、ご覧になったことはありますか?

昨日、2025年冬号をホームページにアップしました!

2022年にリニューアル号を発行後は、表紙の写真については院内で公募を行い選出しています。

今号の表紙は「北海道で出会ったシマエナガ」が選ばれたので、撮影者の職員に少しお話を聞きました。

「北海道へ帰省した際に、シマエナガをウォッチングできるカフェがあり夫婦で訪れた時に撮影しました。カフェにいながら野鳥のシマエナガが登場するとお店の方が教えてくれるシステムで、その場から望遠レンズを伸ばして撮ることができました。可愛いシマエナガを皆さんにもお届けできると嬉しいです。」

さて、1月に当院近隣の大正中学校の2年生5名が職場体験に参加してくれました。

ユニフォームに着替えて看護体験スタート!

始めのオリエンテーションで副看護部長から「今日を楽しみに待っていました!皆さんも楽しんで看護体験してください🤗」と挨拶があり、それから簡単に当院の概況について説明し、クイズを行いました。

ちなみに当院では約1000人の職員が働いており、そのうち約半数が看護師です。

また、「病院にはどんな職種の人たちがいるでしょう?」と質問をしてみると、医師、看護師、栄養士と答えがあがりましたが、他の職種は皆さん思い出せない様子…。

司会の看護師が「みんなも病院にかかったらお薬もらわない?薬剤師という職種の人がいるよ!」と言うとみんな揃って「あぁ~‼」と気づき、意外と知っている職種がたくさんあることに興味を持ってその他の職種の紹介についてもお話を聞いてくれていました。

BLS(一次救命処置)の講師を担当する看護師からは、「自身も高校時代での職場体験がきっかけで看護師を目指したので、今日の体験が将来の職業選びのきっかけになってもらえると嬉しいです」と挨拶をしました。

その後、車いす乗車・健康チェック・BLS体験を行いました。

皆さん、真剣に体験を行っていただきこちらも嬉しく思いました。

今後も、看護師や病院の仕事に興味を持っていただくきっかけとなる取り組みを継続していきたいと思います。

ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました😊

市民公開医療講座を開催しました

2025年02月07日

暦の上では立春を迎えましたが、春の気配はまだ遠いようです。

この冬最強寒波が襲来し、大雪の影響が出ている地域があります。

横浜も今週半ばからは路面凍結が見られました。

当院の敷地内でも、前日に降った雨の水たまりが凍っていました。週明けまで寒さが続く予報です。

春が待ち遠しいですね。

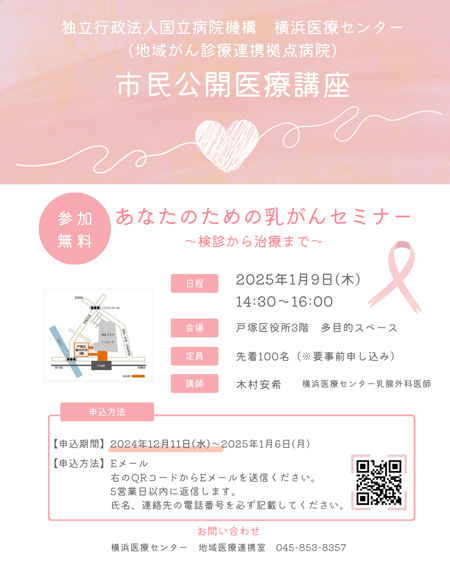

さて、1/9(木)に戸塚区役所3階の多目的スペースで市民公開医療講座を開催しました。

今回は当院の乳腺外科医師が「あなたのための乳がんセミナー」というテーマで講演しました。

日本での乳がんの患者数が増加傾向にあるという話から、発病のリスクや予防、診断の流れや治療方法まで詳しいお話をしていただきました。

またセルフチェックの方法も紹介があり、1時間強、皆さん真剣に先生のお話に耳を傾けてくださり、終了後の質疑応答も活発でした。

お話の中で、乳がんの発見は自身でしこりを発見して診断に至る、もしくは検診で見つかる場合がほとんど、とありました。また、今は自分で検索などをすればいろいろな情報を得ることができるが、ネガティブな情報も多く不安になってしまうこともあるので、病院などの信頼できるところから情報を得てほしい、との話もありました。

乳がんについてだけでなく、地域の皆さんに正しい知識を持ってもらうために今後もイベント等を通じて積極的に情報発信し、お役に立てればと思います。

医師からのコメント💭

今回はこのような機会をいただき誠にありがとうございました。

会場が予想外に広く圧倒されてしまいましたが、一時間という限られた時間で乳がんの診療について様々な内容をお話させていただくことができました。

検診については時間の関係であまり触れることはできなかったので、次回の機会があればまた違った視点でお話できればと思います。

お忙しい中、会場にお集まりいただいた皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

「病病・病診連携のつどい」 を開催しました

2025年01月31日

強く冷たい風が吹く1週間でした。

週末には雪の予報が出ています⛄

また、来週は今季一番の寒波で厳しい寒さとなるようです。

天気予報を確認して早めに対策をしておきたいですね。

さて、少し前ではありますが、昨年末に、当院で「病病・病診連携のつどい」 を開催しました。

※病病:病院(当院)と他病院、病診:病院(当院)と診療所等の医療機関

講演や懇親会を行い、地域医療機関の先生方との連携を強化することが目的です。

当院は皆様ご存じの通り、地域の医療機関(かかりつけ医)の先生方からの紹介により受診することができる医療機関です。逆に言うと、医療機関の先生方が「横浜医療センターには患者さんを紹介したくない」となれば、当院に患者さんはいなくなってしまいます。

当院は地域の基幹病院として、様々な患者さんに最適な医療を提供できる病院と自負していますので、地域の医療機関にも「病病・病診連携のつどい」やその他の取組などにより、当院の専門性(強み)や現状などを発信していく必要があります。

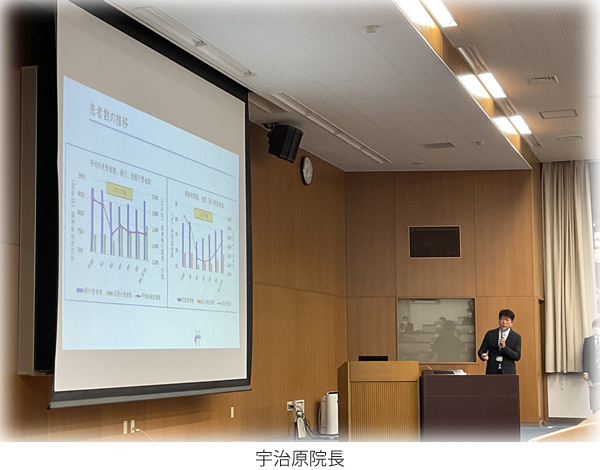

当日、講演では、当院の宇治原院長より、地域の先生方から紹介いただいた患者数の報告や、当院の現状などを説明しました。

4月から認定された「地域がん診療連携拠点病院」のことや、コロナ禍以降の病院の様子についてもお話しました。

また、近く手術ロボットの導入予定があるため、泌尿器科部長の平井医師により、ロボット手術の種類や方法などの説明が行われました。

横浜医療センターは今後もさまざまな施策に取り組み、地域の医療機関や患者さんの信頼を高めていきたいと考えています。

マイナ保険証カードリーダーを増設しました

2025年01月24日

今週の日中は、厚手の上着がなくても過ごせるくらい暖かい日がありました。

ただ、日差しが出ていても風が吹くと寒く感じます。

横浜では微量ですが、すでにスギ花粉が飛散しているそうです。

花粉症の方は、そろそろ対策準備が必要になりそうです。

さて、マイナ保険証についてはすでに報道などで、ご存じの方も多くいらっしゃると思います。

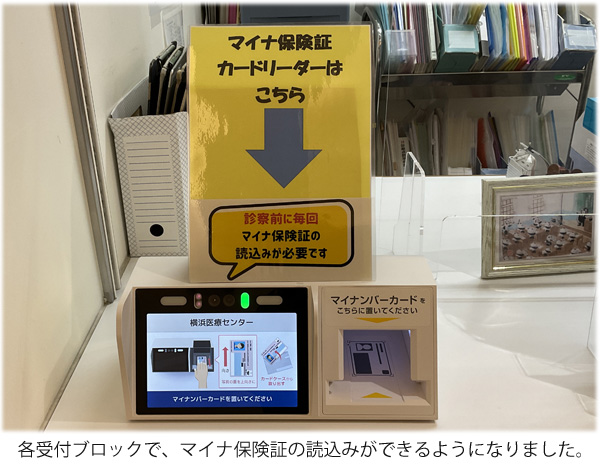

当院では昨年12月に入り、マイナ保険証の利用者数が2000人を超え、既存のカードリーダーだけでは患者さんにマイナ保険証の読込みでお待ちいただく状況でしたので、スムーズに受診いただくためにカードリーダーを増設しました。

今回増設したのは、外来ブロックA~Dの各受付4か所です。

また、12/2以降は操作方法が簡単になり、2STEPでマイナ受付ができるようになりました。

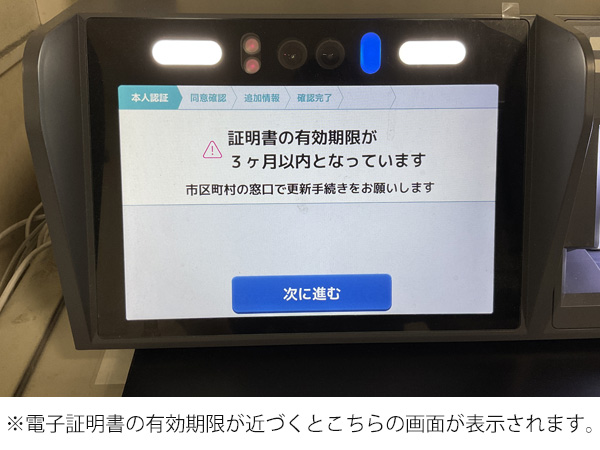

電子証明書の期限は5年。マイナンバーカードの期限は10年です。

現在、定期的に外来ホールでマイナ保険証のご案内をしているところですが、患者さんからは『紙の保険証が使えなくなりますか?』や『紙の保険証しか持っていないけど、これからどうすればいいですか?』と多くのご質問をいただきます。

これは2024年12月2日以降、健康保険証の有効期限が切れても更新や紛失時の再発行ができないためです。

最長の有効期限の方でも、年内で紙の保険証は利用できなくなりますので、いざという時のために、マイナ保険証について、再度確認しておきましょう!

新人看護師研修vol.4

2025年01月17日

今朝も空気がヒンヤリとして冷え込みましたね。

寒さの中で、今週火曜日頃にはきれいな満月が見えました。

この時期ならでは冬の夜空を楽しみたいです。

暖かくしてお過ごしください。

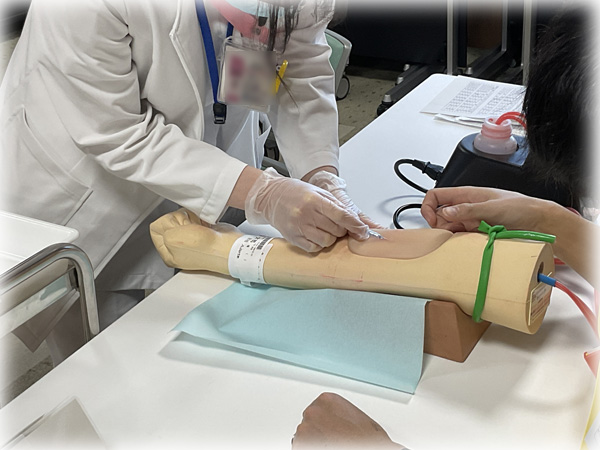

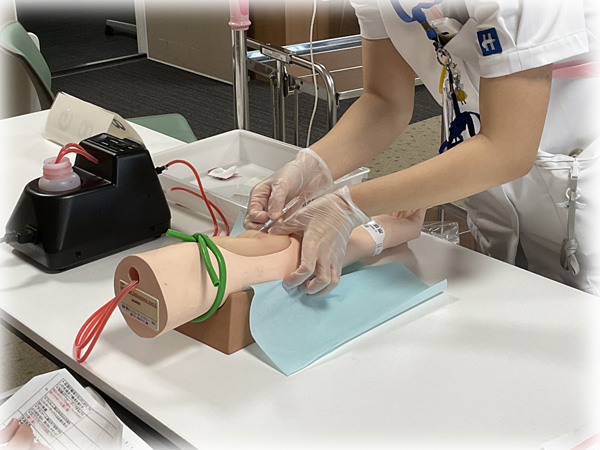

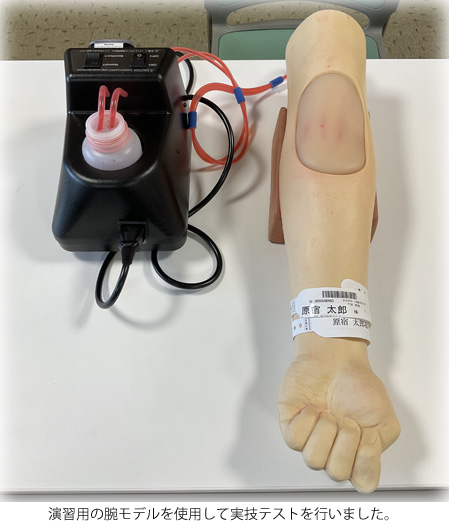

昨年11月に、看護1年目の職員たちが静脈注射の講義を受け、12月に「院内認定静脈注射」の実技テストを受けました。

テストの順番待ち中のみなさんは緊張気味でしたが、教育担当の看護師長に「緊張するね!頑張って~!」と声かけをされて、少し笑顔が見られました。

テストは全員合格されたそうです!

その後は、各部署で先輩に指導を受けながら実践経験を積み、静脈注射ができる看護師として院内で認定されます。

患者さんの身体に針を刺して薬液を入れる重要な行為なので、先輩たちの中で見守られながら慎重に、徐々に独り立ちできるよう取り組んでいます。

もうすぐ1年目研修の終わりを迎える時期となります。

これからより、1人前の看護師として業務を進めることが必要ですが今後も先輩看護師を始め、病院全体で見守っていきたいと思います。

なお、当院では1年目以降も様々な段階に分けて研修を行っています📝

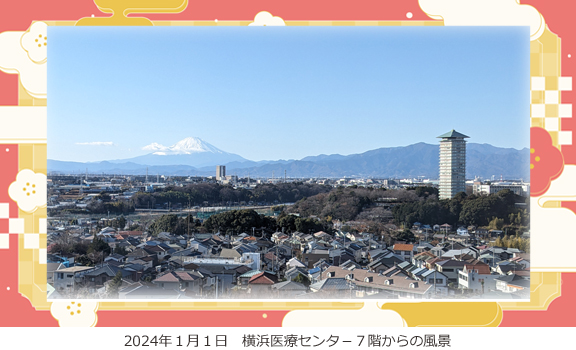

明けましておめでとうございます🎍

2025年01月10日

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

今年は例年よりも長く、年末年始休暇が取れた方も多かったのではないでしょうか。長い休み明けに、切り替えがなかなかできなかったり、年末年始ならではのケガや、引き続き流行しているインフルエンザに罹患したりと体調を崩されている方を目にします。

無理をせずにご自愛いただけたらと思います。

さて、当院では仕事始めにあたる1/6に“仕事始め式”を行い、院長が今年の指針を掲げられました。

院長のご挨拶についてはYouTubeにて動画を公開中です。ぜひご覧ください。

また元旦には入院中の患者さんへお正月メニューを提供しました。

<食事メニュー>

・れんこんの赤しそ漬け

・帆立照り焼き

・ぶり照り焼き

・いか焼売

・ほうれん草の柚和え

・伊達巻

・かぶの黄菊和え

・紫芋きんとん

・たたきごぼう

・炊き合わせ

・結び湯葉

栄養管理室では、今年も季節を感じる行事食を取り入れてまいります。

楽しみにしていてくださいね。

そして昨年からお知らせをしておりました、「市民公開医療講座」を昨日(1/9)開催してきました。たくさんの方にお集まりいただき、ありがとうございました。

こちらのレポートはまた後日更新したいと思います。

本年も横浜医療センターならびに“病院ブログ”をよろしくお願いいたします。

年内最後のブログ更新です

2024年12月27日

前回のブログに続き、12/24のクリスマスイブには小児科病棟にサンタさんとトナカイ(医師)が登場しました!

クリスマスを病院で過ごす子どもたちの寂しさを少しでも和らげて、楽しんでもらえるようにおやつの提供時間にミニブーツのお菓子をプレゼントしました🎁

小児科看護師長より💭

「久しぶりのクリスマスイベントで、医師やスタッフたちも気合いを入れて準備をしていました。心待ちにしていた子どもの笑顔を見たときは、心がほっこりしました。

小児科病棟入院中も、子どもたちの大切なイベントを楽しく過ごせるようにしていきたいと思います。」

さて当院ではこれまでマイナ保険証について様々なご案内をしてきました。

■横浜医療センター 病院職員がマイナ保険証のメリットについて解説する動画

2024年12月以降は従来の健康保険証は新規発行が行われず、マイナ保険証への一体化への取り組みが本格的に進んでいます。

2025年3月からはマイナ免許証の運用も開始されると報道がありましたね。

来年からは、よりみなさんがご来院時にスムーズにマイナ保険証をご利用いただけるようカードリーダーを増設する予定ですので、ご安心ください。

設置場所などについては、また来年のブログでお知らせしたいと思います。

そして2025年1月9日(木)には市民公開医療講座を開催します。

乳がんは女性だけでなく、男性も発症する可能性のある病気です。この講演ではがん検診の受診や、もしがんになってしまった時の治療などについてお話しします。

1/6迄、下記のQRコードよりお申込みいただけます。

沢山の方のご来場をお待ちしております。

本ブログをいつもご覧いただきありがとうございます。

来年も当院の様々な出来事を皆さんにお知らせできるように更新を続けたいと思います。

年内の診療は本日までとなり、新年は1月6日から通常診療を行います。

どうぞ良いお年をお迎えください。

今年もサンタさんが遊びに来てくれました🎅

2024年12月20日

昨日は東京や横浜で初雪が降り、戸塚区ではコロコロとあられ雪が見られました⛄

年末年始にかけても厳しい寒さとなりそうです。

風邪などひかないように気を付けて、元気に年末年始を過ごしたいですね。

さて、クリスマスを来週に控え、院内はクリスマス仕様になっています。

そして今日、院内保育園では恒例のクリスマス会が行われ今年も保育園にサンタさんが来てくれました!

~保育園園長より~

「12月に入り保育園にクリスマスツリーやクリスマスの飾りが増えてくると、子どもたちもウキウキムードです。空を見上げてサンタクロースを探している2~3歳児さん、クリスマスツリーを見ながらクリスマスクリスマス!と叫ぶ1歳児さん。玄関のクリスマスツリーに興味津々で手を伸ばす0歳児さん。今日は少し早いクリスマス会🎄サンタさんは来てくれるかな?」

なお、当院敷地内のシンボルツリーのイルミネーションが今年も点灯中です。

癒しの灯を楽しんでいただけたら幸いです。

理学療法士にインタビューしてみた!

2024年12月13日

今回は当院の理学療法士(Physical Therapist)にお話しを聞いてみました。

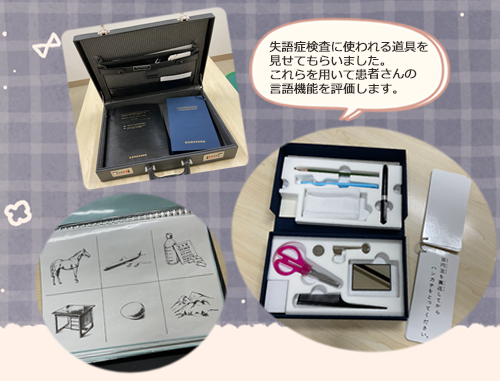

🔸リハビリテーションに関わる職種はいくつかあるようですが、それぞれ教えてください。

当院のリハビリテーション科では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が活躍しています。「理学療法士」とは病気やケガなどが原因で、歩く・寝る・座るなどの基本動作が困難な患者さんに対して、体の機能を取り戻すお手伝いをするリハビリの専門職です。

「作業療法士」は、基本動作の応用編で日常生活の動作(洗濯をする・ペンを持つなど)を実現していく専門職です。また、生活に必要な認知機能や高次脳機能にもアプローチして社会復帰に貢献する役割もあります。

「言語聴覚士」については過去のブログをご覧ください。

🔸理学療法士のお仕事について教えてください

よく患者さんから「今日はマッサージ師さんが来てくれた」と言われることもあるのですが、マッサージ師ではありません(笑)

その場で体をほぐして楽にするリラクゼーションの目的とは異なり、医学的に痛みの原因を考えながら、その人の普段の生活スタイルに合わせて体の機能を回復・維持させていくことが目的です。

🔸普段のお仕事内容を教えてください。

私は現在、15人ほどの患者さんを担当し、平日は毎日リハビリを行っています。時期によっては20人くらいの患者さんを担当することもあります。

(当院には現在、理学療法士は14名います。)

1日のほとんどは病棟へ出向き、患者さんの日々の身体面の変化や気持ちのケアも意識して患者さんと接しています。「今はそういう気分じゃない」「おなかの調子が悪い」となれば、予定の組み換えや運動量の調整をしています。

🔸急性期病院ならではの業務はありますか?

当院には比較的重症度の高い患者さんが多いので、病室でリハビリを行うことも多いです。身体の回復が第一なので、治療や処置を優先し、医師や看護師と連携を取りながら患者さんの体調に合わせてリハビリの計画内容を考え段階的に進めています。

急性期から回復期、在宅への切れ目のないリハビリを提供するために発症早期からリハビリを提供しています。また、次の転院先に移れるところまで状態を良くすることが望まれています。

🔸これから理学療法士を目指す方へメッセージをお願いします。

リハビリテーション科だけではないかもしれませんが、幅広い年齢層の患者さんと接する機会があるので、色々な会話の引き出しを持っておくと良いと思います。

医療の現場では患者さんとのコミュニケーションは欠かせません!

🔸おまけ

職業病なのか、電車やすれ違う人の姿勢や歩き方を見ると、自然に歩行分析を行い、この部分を改善できたら良くなるのに!と思ってしまいます(笑)

理学療法士からのコメント💭

「患者さんが心身ともに元気になって退院できるよう、スタッフと共に今後も患者さんとご家族に寄り添いながら一歩一歩リハビリを進めていきたいと思います。」

最後に当院からのお知らせです。

コロナで長らく開催できなかった市民公開医療講座を再開します。

今回のテーマは「あなたのための乳がんセミナー」で、乳腺外科の専門の医師が、乳がんの気になることについてお話しします。来年1月9日(木)の午後2時30分から、戸塚区役所の多目的スペースで開催します。無料でどなたでもご参加いただけますので、下記のQRコードよりぜひお申し込みください。

「薬剤師外来」がスタートしました🏥

2024年12月06日

初冬の候となりました。

当院では今週クリスマスツリーが飾られました。

入院中の患者さんやご来院の方々に、少しでも心穏やかな気持ちで過ごしていただけると幸いです。

さて、当院では11月から新たな医療サービスとして「薬剤師外来」を開設しました。

「薬剤師外来」とは、抗がん剤治療を受けられる患者さんに対して、薬剤師が直接お話を伺い、より安全で効果的な治療を支援する取り組みです。

当面は乳腺外科で注射・点滴による抗がん剤治療を受けられる患者さんを対象としています。診察の前に薬剤師がお話を伺い、前回の治療後に起きた体調の変化や気になる症状について詳しくお聞きします。時には医師には言いづらい些細な変化や不安なことも、薬剤師が丁寧にお伺いし、必要に応じて医師に橋渡しをさせていただきます。

また、必要に応じてかかりつけ薬局とも連携を図り、日常生活における体調管理や服薬管理について、地域全体でサポートする体制を整えていきます。実は、このような薬剤師による面談は、抗がん剤の副作用軽減に効果があることが確認され、今年の診療報酬改定で「がん薬物療法体制充実加算」として認められました。

薬剤師は薬の専門家として、これまでも入院患者さんの治療に関わってきましたが、今回の「薬剤師外来」の開設により、外来患者さんへのサポートをより一層充実させることができるようになりました。

当院は今後も地域の皆様により質の高い医療を提供できるよう、様々な取り組みを進めてまいります。

担当薬剤師からのコメント💭

「治療の際に気になることや不安なことがありましたら、遠慮なくお話しください。

患者さんやご家族の方々に、より安心して治療を受けていただけるようサポートさせていただきます。」

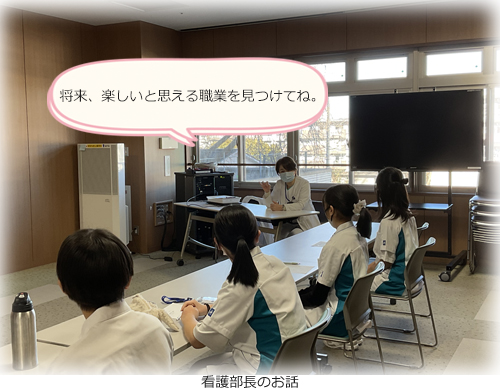

看護学生向けの就職説明会を実施しました

2024年11月29日

先月、当院附属の看護学生(2年生)を対象に看護部主催の就職説明会を行いました。

当院を含む県内の国立病院機構グループの5病院が参加し、学生は看護学校内の教室をローテーションして各病院の説明を聞きました。

今回のブログでは当院の説明会の様子についてご紹介します。

始めに、当院に勤務する4名の看護師から、「横浜医療センターに就職してよかったこと」を一言ずつ伝えました。

◽1年目看護師

・新人看護師はキラリバッチをつけているので一目でわかり、いろいろなスタッフに見守られていることを実感する。

◽2年目看護師

・附属の横浜看護学校から就職した同期がたくさんいて、1人で悩みを抱えることがない

◽病棟看護師(実習指導者)

・育児をしながら働いているが、時短勤務に理解があり働きやすい環境を作ってもらえる

◽病棟副看護師長(認定看護師)

・急性期病院なので重症の患者さんが、治療をして退院していく姿を見るとやりがいを感じられる

・様々な患者さんの看護は大変だが勉強になる。自分のキャリアアップアップに繋がることも嬉しい

その後グループに分かれて、4名それぞれの看護師に気になることを質問する時間がありました。

普段は聞きづらい勤務時間や病棟希望についてなど役立つ情報をたくさん教えてもらうことができて、和やかな雰囲気で皆さんとても楽しそうでした。

今回の説明会で、当院の良さが看護学生に伝わったと思います。

最後に当院の看護部長より、これから看護師を目指す方々に向けてメッセージです❣

「看護学生の皆さん、将来どんな看護師になりたいですか。〇〇になりたいと強く思い描いている人もいれば、どんな看護に惹かれるのかこれから探していく人もいるでしょう。入職したての私は、後者だったと思います。

横浜医療センターは救急医療、がん医療、周産期医療、他にも多くの役割を担っています。皆さんの夢を私たちと一緒に叶えてみませんか😊✨」

最後にお知らせです📄

この度、広報部の新しい試みとしてAIを活用して病院ブログの動画を作成しました。

このAI動画はこれまでに更新したブログをピックアップして定期的に当院の公式YouTubeチャンネルに掲載します。

これからも皆さんのお役に立てる情報を発信できる広報を目指して取り組んでいきたいと思います。

今後とも病院ブログ・ブログAI動画をよろしくお願いいたします。

CTとMRIの違いをわかりやすく解説!~知られざる医療機器の世界~

2024年11月22日

今週日曜日は半袖でも過ごせるくらいの陽気でしたが、月曜日に入ると真冬のような寒さとなり防寒なしでは出歩けないほど寒い日がありました。

また、横浜市内ではインフルエンザが流行しています。

引き続き、咳エチケットや手洗いでしっかりと予防していきましょう。

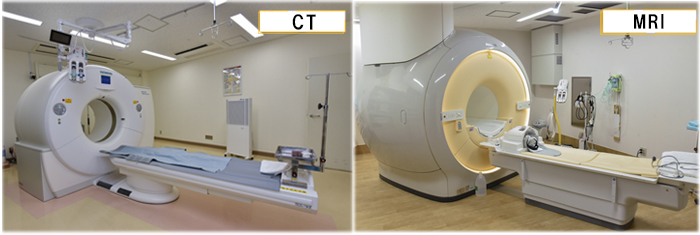

さて、今回は放射線科でCTとMRIの違いについて解説します!

わかりやすく説明しますので、細かい所は省きます😊

CTとMRIはどちらも似たような大きな機械ですが、実は仕組みや得意分野が違います。

どちらの撮影画像も似たような画像です。

それではCTから解説していきます。

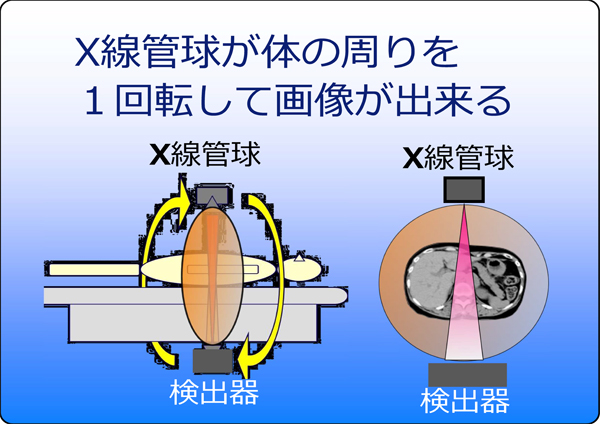

CTは、X線を使って体の内部を画像化します。

X線写真は基本的に白黒の画像ですので、X線が透過しにくい組織は白く、透過しやすい組織は黒く写ります。人体で言うと、X線が透過しやすいのが肺なので黒っぽく写り、透過しにくいのが骨なので白っぽく写ります。筋肉や臓器(心臓、腎臓、肝臓等)はその中間の灰色に写ります。

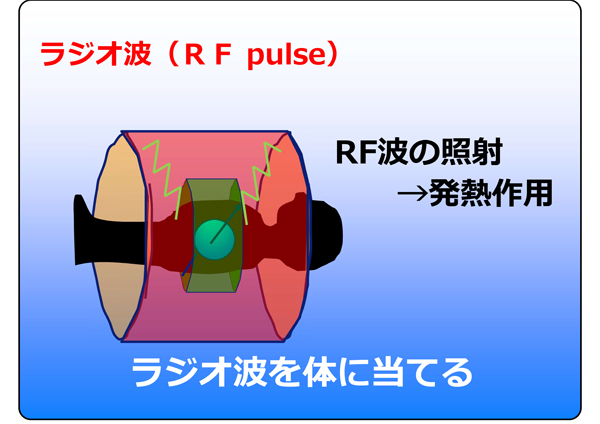

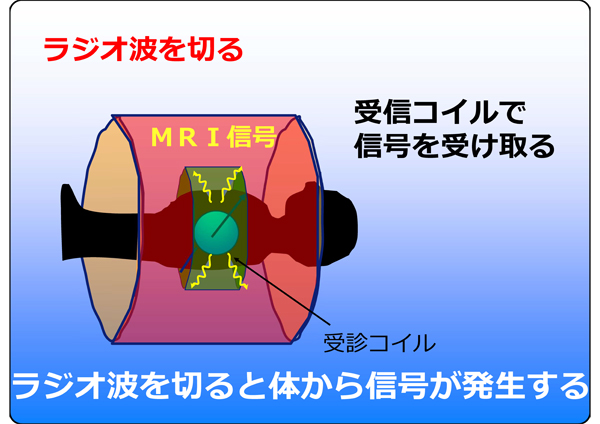

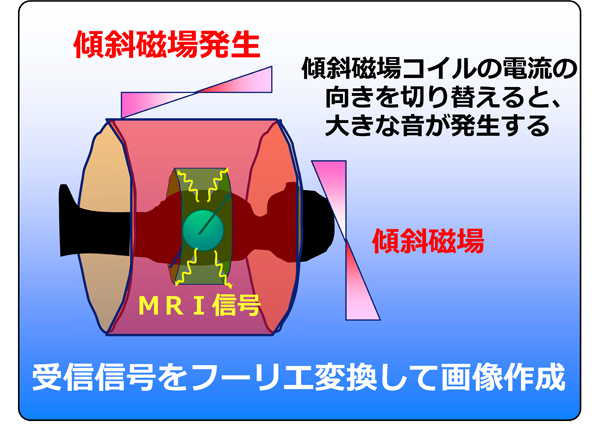

MRIは強力な磁力とラジオ波を使って、体内の水分や脂肪を画像化します。

放射線を使わないので、被ばくする事はないですが、装置は常に大きな磁力を発生しているので注意が必要です。組織の種類(筋肉、脂肪、血液など)によっても水分量や磁気的な特性が異なるため、MRI画像では異なるコントラストが得られます。たとえば、脳では組織によって異なる信号強度で写るため、詳細な脳構造を確認できます。

MRIについて詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。

CTやMRIの検査をする場合は、それぞれの特徴を活かして使い分けていますが、X線被ばくによる影響や体内金属の有無なども考慮しなければなりません。

CTとMRI、それぞれに得意分野があります。CTは検査時間が短く、且つ広範囲を検査できます。しかし、X線による被ばくがあります。MRIと比較すると脳出血や骨折の描出が得意です。

一方MRIは検査時間が長く、検査範囲も限定的です。X線被ばくはありませんが、装置の特性上体内に磁性体がある方は検査が出来ません。また検査中は体温の上昇や非常に大きな音が発生します。CTと比較すると脳梗塞や四肢の筋肉や靭帯の描出が得意です。

今回は簡単にCTとMRIの違いを解説しましたが、YouTubeの横浜医療センター公式チャンネルには放射線検査の説明や検査による被ばくの説明の動画がありますので、ご興味のある方はこちらもご覧ください。

国立病院総合医学会 in大阪に参加しました

2024年11月15日

昨日、11月14日は「世界糖尿病デー」として、糖尿病の脅威が世界規模で拡大していることを受け、予防や治療の重要性についての注意喚起を目的として国際糖尿病連合と世界保健機関によって制定されています。

当院でも外来ホールにて「世界糖尿病デー」に関する掲示を行いましたのでポスターの内容を抜粋して皆さんにもお伝えします。

「糖尿病は生活習慣の乱れ・だらしないというイメージが強く社会的に疎外されて心苦しい思いをする方がいますが、遺伝的な体質の要素で糖尿病になる人もいるので、偏見を減らして新しいイメージを持つきっかけになってもらえると嬉しいです。」

さて、先月10月18日~19日にかけて国立病院総合医学会が開催され、全国の国立病院機構の施設から約6000名の職員が参加し、様々な発表や討議が行われました。

当院からも34名の職員が参加し、医師、看護師、薬剤師、事務職員がそれぞれの分野について発表を行いました。

我ら広報チームからも代表職員が、マイナ保険証の利用促進について、YouTube動画作成、院内職員に向けた広報誌作成についての取り組みについて発表を行いました。

発表では優秀な演題が各セッションから1つ選定されるのですが、今回「マイナ保険証の利用率向上」がベスト口演賞に選ばれました。

参加された職員の皆さん、お疲れ様でした!

職員からのコメント

「他病院の活動や課題解決に向けた取組など、見回れないほどのセッションが同時に行われ、非常に学びになる機会となりました。今後、学会で得た学びを活かしそれぞれの職種から関わる皆さんへ貢献していきたいと思います。」

職員からのお土産写真📷

副院長ブログ「休日の過ごし方」

2024年11月08日

立冬を迎え、暦の上では冬が始まりました。

昨日、東京都心では木枯らし1号の発表があり、まさに冬の訪れとなりました。

そろそろ冬のコートが必要になりそうですね。

さて、今回は副院長に休日の過ごし方についてブログ執筆いただいたのでこちらの記事をアップします。

休日をどのように過ごされるか、それぞれの方に持論があると思います。

私の場合は何かしら修理したり、整備したり、また数日前の新聞を読むことなのです。

でも、年に2回だけですが、フルマラソンに出ております。

ここしばらくはDr.ランナーとして横浜と佐賀の大会に出かけて、他のランナーに声掛けしながら走ったりしています。

毎年10月の終わりに横浜マラソンが開催されますが、これが2万人以上参加の巨大レースで、目の届く範囲ランナーばかりになります。高速湾岸線を封鎖して走るのが売りなのですが、実はランナーには不評ではないか、というコース設定。車で走っていると平坦に思いますが、微妙に上り下りがあり、またカーブが傾いているので、左右の足が均等にならないのです。風は強く、日差しを遮るものもありません。

今年は微妙に暑くちょっと厳しい条件でありました。歩いてしまうランナーには声掛けしながら走っていましたが、こちらも実は歩きたい気持ちでいっぱい、調子の悪そうな人には立ち止まって様子を見ますが、こっそり休んでいるのが本音です。人のために止まったのさ、自分のためじゃないんだよ、と言い訳できるのはDr.ランナーの特権かも知れません。

還暦を迎えて最初のレースでしたが、初マラソンよりは10分くらい早く戻ってきたので、もうちょっと、年2回の休日と筋肉痛を楽しめるのでは、と思っております。

大勢の人が一斉にスタートするのでスタート地点までにも30分くらいかかります。

私は写真の時間より、もう少し早くゴールできました。

副院長だけでなく院内の職員は、休日はしっかり休んで、患者さんへのよりよい医療の提供に努めています。

とはいえ、マラソンのような強い負荷の運動をしたら、休んだことにならないのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、院内でマラソンをしている別の職員によると、体は疲れても、心がリラックスするとのことです。

とつか原宿ふれあい祭りに参加しました🎈

2024年11月01日

11月に入り、あっという間に秋も終わりに近づいてきたように感じます。

気象庁の予報ではこれから急激に寒くなるということです。

10月までは暖かい日もあったため、実際の気温以上に寒く感じるかもしれません。

急な冷え込みに体調に気を付けていきましょう。

さて、先週10/27(日)のとつか原宿ふれあい祭りに、当院附属看護学校と一緒に参加させていただきました。

当日は雨天中止ということで、お天気が心配されましたが少し暑いくらいでした。

当院はマイナ保険証と産科病棟のご案内、看護学校は学校紹介や看護衣試着、聴診器体験などについてブースを出展しました。

ブースには多くの地域の方々にお立ち寄りいただき、「息子を横浜医療センターで産みました!」や、「数年前に手術をしてもらって、この通り今は元気すぎるくらい元気なのよ!」など嬉しいお話をたくさん聞くことができました。

また着ぐるみのマイナちゃんが登場すると子どもたちに囲まれ、記念撮影されるなど、多くの方に楽しんでいただけました。

職員もマイナちゃんのサンバイザーを着用しながらPR頑張りました!

売店では焼きそばやポップコーン、お弁当などが販売されており、迷いながらも葉山牛コロッケをいただきました。

衣はサクサク、中はホクホクで美味しかったです。

ご当地の名産品が食べられることもお祭りの醍醐味ですね。

ご来場いただいた皆さま、そして原宿商店街松栄会の皆さまありがとうございました。

今回、コロナ禍以降、久しぶりにイベントに参加できました。これからも多くのお祭りやイベントで当院の情報を発信していきたいと思いますので、横浜医療センターを見つけた際にはお気軽にお声掛けください☺

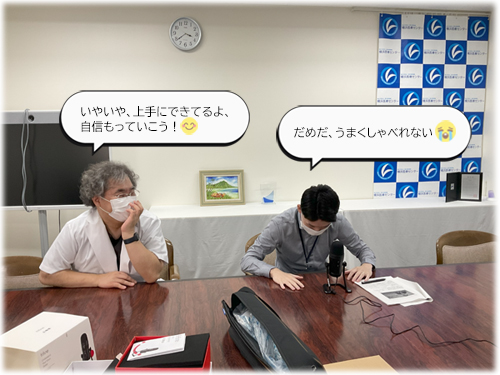

YouTube動画撮影の裏側

2024年10月25日

もうすぐハロウィンですね👻

当院も職員が飾り付けを行い、ハロウィン模様となっております。

さて、今年後半に入りYouTube動画を続々と更新中ですが、皆さんご覧いただけましたでしょうか?

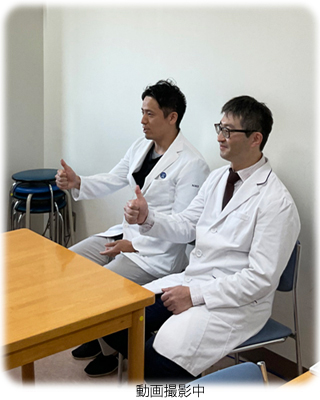

先日は我ら広報部から「マイナ保険証の解説動画」をUPしましたので、今日はこちらの撮影中の様子をお届けしたいと思います。

マイナ保険証利用については、正直よくわからない点が多いですよね。

動画の中では、マイナ保険証を使うと何が便利になるのかについて広報担当職員が解説していますので、使うメリットがわからない😥などのギモンをお持ちの方は是非ご覧ください。

~担当職員よりコメント~

「メンバーでスライドの構成やどんな具体例であればイメージしてもらいやすいかなど悩みながら、楽しみながら動画を作成しました。初めての撮影で緊張していますが、この動画を見て少しでもマイナ保険証のことを知ってもらえると嬉しいです。」

そして、あさって10/27は先日このブログでお知らせしたとつか原宿ふれあいまつりが開催されます。

今回、初の出店となり不安もありますが楽しいイベントとなるよう準備いたしましたのでお時間のある方は遊びにきてください!

職員向けのグルメフェア企画を実施しました🍝

2024年10月18日

昨日はスーパームーン🌕が見られ、当院職員がきれいなお月様を撮影してきてくれました。

特に今年の満月の中では最も大きく見られるとのことで、写真でも月の模様がよく見えます。皆さんはどんな模様に見えましたか?✨

さて、今年の1月のブログで職員向けのグルメフェア企画についてお話しましたが、毎回好評でその後も定期的に実施されています。今回は第3弾となり、2日間の実施期間中、職員食堂は大変賑わいました!

今回のメニューは2日とも提供された「大人のお子様ランチ~洋食プレート」と、1日ごとの日替わりメニューである「カレーピラフホワイトソースがけ&チキンレモン」、「ボスカイオーラ(ツナときのこのパスタ)&ミニサラダ」でした。

特に「大人のお子様ランチ~洋食プレート」は人気3大スターのエビフライ・ハンバーグ・カニクリームコロッケが盛りつけられ、見た目も豪華で大人気、2日目には売切れとなっていました。

テイクアウトをした職員が各自の席へ持ち帰ると、「それ食べたかった!」「まだ売り切れていないかな…」「何食べた、どっちにした?」など、職場で会話が弾んでいました。

広報も食堂にお邪魔してみると、いつもよりさらに混雑、でも厨房ではオーダーが入ると手際よく調理がされ、出来立てのあたたかい食事がすぐに提供されていました。

職員コメント💭

両日ともAランチ頂きました。

初日のエビフライは頭からしっぽまでサクサクに揚がっており、全て残さずに食べられました。2日目はエビフライとカニクリームコロッケが売り切れとなり、代わりにとんかつとから揚げになりました。

普段からメニューにはあるものですが、個人的にはごはんにはこちらのほうがあう!ので、結果おいしくいただきました。

普段から思っていますが当院の食堂の揚げ物のクオリティーはなかなかです!

病院で一緒に働いている職員が仲間の職員のために考えて実施してくれる企画で、職員みんながおいしいランチを食べることができ、元気に働く活力となります。

また、食事をした職員はみんなどのようなメニューが良いか、アンケート調査に協力してくれています。これにより、企画してくれる職員にとってもよいモチベーションとなりますし、よりよいメニューが提供され、それを食べた職員がさらに元気に働けるようになります。

これは1つの例ですが、当院では、病院全体で協力しながら、職員が活き活きと健康に楽しく働ける環境づくりに取り組んでいます。

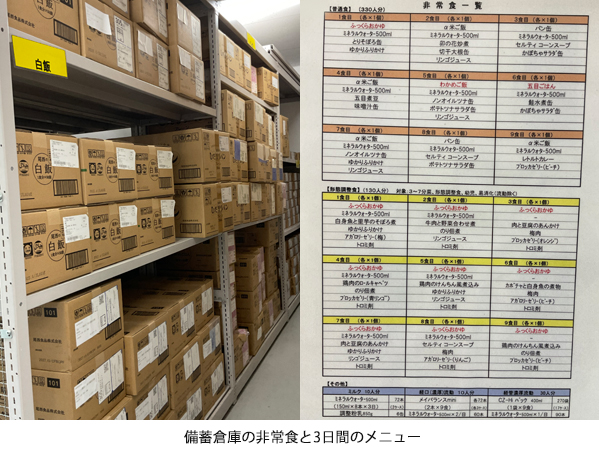

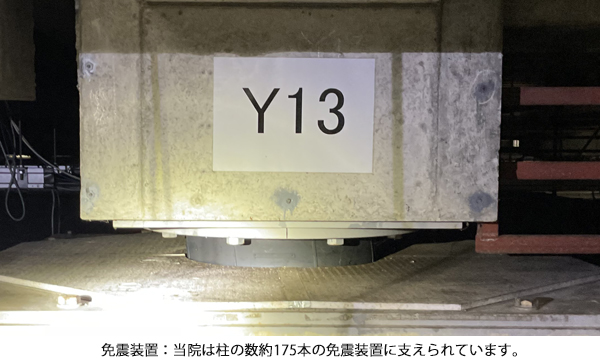

災害訓練を実施しました

2024年10月11日

二十四節気では寒露の候となり、朝晩は冷え込むようになりました。

最近は特に日の入りが早まり、さっきまで明るかったのに急に暗くなったと感じる方もいらっしゃると思います。徐々にではなく急に暗くなることで帰宅時間頃は事故が増えやすい時間帯といわれていますので、秋の夕暮れ時は周囲に気を付けてケガなどなさらないよう注意しましょう。

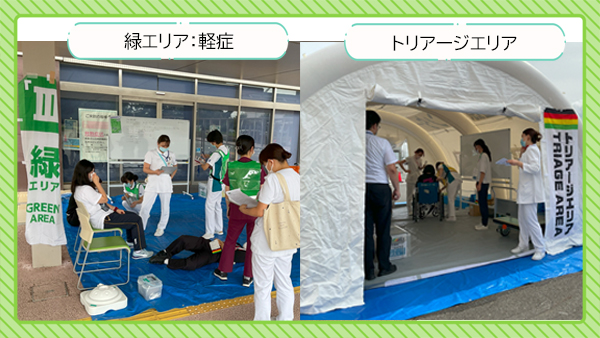

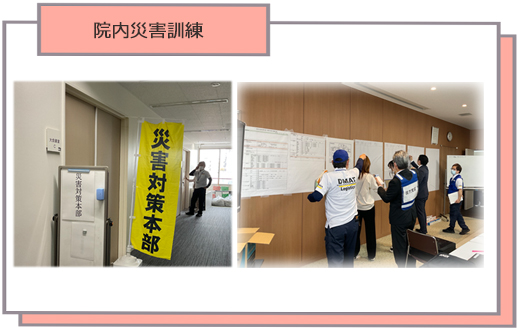

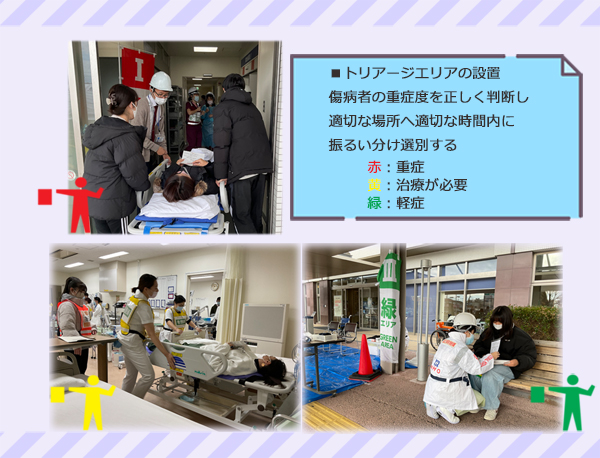

9/20のブログでお伝えした、災害訓練が9/28に実施されました。

当院をメインの訓練会場に、当院の職員やボランティアの方々に加え戸塚区・泉区役所や同区内の他病院の職員にも多数ご参加いただきました。

災害拠点病院は、災害発生時に災害医療を行う地域の医療機関を支援するという重要な役割があります。そのために、一定の指定要件に沿って非常事態に備えられた運営体制・施設となっており、被災によって機能不全に陥らないようにすることが求められています。

災害が発生した際には、本部となる当院に地域の被災状況が集約されるため、集約された状況から対応を考えて実行していく必要があります。

災害と一言で言っても、様々な事態が起こりうるので、毎年異なるシナリオを作成して訓練を行っています。今年は首都直下型地震発生翌日を想定した訓練で、被災内容や院内の状況の確認、多数の傷病者の受入を想定した病床の確保、様々な制限の中でどのように業務を継続するか、などの対応を行いました。また、院内で火災が発生したという想定もあり、通報や初期消火、避難などの訓練も同時並行で行いました。

災害は起きてほしくはないですが、いつか必ず起こりますので、その際に対応できるよう今後も訓練を継続して行いたいと思います。

また、被害を少なくするためにも一人ひとりの防災に対する意識や対策は大切です。

皆さんも、ご家庭でできる備えについて確認をしてみてくださいね。

とつか原宿ふれあい祭りに参加します

2024年10月04日

10月に入りました🍁

昨晩は激しい雨が降り、不安定なお天気は来週も続きそうです。

日中はまだ気温の高い日がありますので油断せずに暑さ対策や食品の管理に気をつけましょう。

さて、今回は皆さんにお知らせが2つあります。

2024年10月26日(土)に当院附属看護学校の文化祭「楓葉祭」を一般公開します。

小さなお子さまにも楽しんでもらえるようなブースも企画しています。

看護学校に入れる機会はなかなかないので、興味のある方はぜひお越しください。

そして翌日、2024年10月27日(日)に当院の公開空地で開催される「とつか原宿ふれあい祭り」に当院広報部と看護学校が参加します。

現在、絶賛準備中なのですが地域の皆さんに喜んでいただけるように進めておりますので、当日ふれあい祭りに行かれる方は覗いてみてください😊

来ていただけたら何か良いことがあるかもしれません…✨

たくさんの方のご来場をお待ちしております!

ICLS研修を実施しました

2024年09月27日

今週始めは、窓を開けて寝ていて朝「寒い!」、外に出て「涼しい!」と驚かれた方が多いのではないでしょうか。急に肌寒い気候になりましたので、衣類の調整などを工夫したいですね。

さて、今日はICLS研修についてです。

ICLSとはImmediate Cardiac Life Supportの頭文字をとった略語で日本救急医学会が開催している蘇生教育コースです。

医療従事者を対象としている研修で、今回は医師、看護師、救命士以外にも臨床工学技士や薬剤師、理学療法士、研修医などが参加しました。

これまでブログでも取り上げてきたBLSは医療従事者ではなくてもその場に居合わせた人が誰でもできる処置ですが、ICLSは医療従事者向けに心停止に即座に対応することに特化しているものです。

当院の臨床研究部長でコース開催責任医師のもと、資格を取得している職員がインストラクターとなり、院内で研修と試験を行いました。

ICLSの目標は「突然の心停止に対して最初の10分間の適切なチーム蘇生」を習得するとしているので、前半に一次救命、二次救命の復習を行い、その後設定したシナリオを想定して蘇生に必要な技術やチーム医療を身につけました。

後半に試験を実施し、その後修了式を行いました。

心停止は病院のどの部署においても起こりえるので、頭文字の「Immediate(すぐに、即座に)」処置が行えるよう、今後も職員が技術を習得できる機会を作っていきたいと思います。

災害時看護研修を実施しました

2024年09月20日

今週9/17は中秋の名月でした。

当院の近辺でもきれいな月を見ることができました。皆さんご覧になられましたか?

ちなみに来年の中秋の名月は10/6だそうです。

9月1日は防災の日でした。

当院では定期的に災害に備えた訓練や研修を実施しており、今回は看護部でリーダー的役割を担う看護師を対象とした研修を実施しました。

当院は災害拠点病院であるため、災害が発生した場合は、看護師たちは院内にいる患者さんの救護と同時に、地域で被災した傷病者を受け入れる体制を整える必要があります。

そのため、シミュレーションを通して災害看護の基礎知識を復習し、安全の確保やいつもと違う状況の中での治療、院内PHSが使用できない場合の連絡方法について再確認し、共通認識を持つことができました。

後半にはクイズ形式での講義や、災害時に各病棟で起こりえること、必要になることの議論を行いました。

今後も病院機能を維持しながら、入院患者の安全確保と地域の中心となって地域被災者の医療救護活動を行うために、職員間で防災意識を高めていきたいと思います。

また、日ごろから準備を行うことは二次災害の予防にもつながります。

9月末には病院全体での災害訓練も実施予定ですので、こちらの様子も後日ブログでお知らせしたいと思います。

敬老の日

2024年09月13日

厳しい残暑が続いていますが、帰宅時間頃は少し涼しく秋の空が見えます。

秋は夕暮れといいますので、秋の景色を楽しみたいですね。

そして、今週末の連休には敬老の日があります。

院内保育園では祖父母の方々に向けてハガキ制作を行い、郵送しました。

子ども達は少しだけ敬老の日の意味を理解しながら、秋らしいコスモスをイメージして制作に取り組みました。

おじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらえるといいですね(*^^*)

さて、当院では7月の新札発行に伴い、当院では精算機を準備中としておりました。

精算機に吸い込まれていく紙幣は一般的には、光を検知する「光学センサー」と磁気インクを読み取る「磁気センサー」で読み取ることにより、本物の紙幣かどうか判定します。

当然紙幣が変われば、紙幣の情報が変わりますので、この対応にどうしても時間がかかってしまいます。

この間皆さんにご不便をおかけしていましたが、8/21より新札も使用できるようになりました。

発行当初はなかなか出回っておらず、手元に新札が来ることがあまりなかったですが、最近は買い物のおつりなどで目にする機会も多くなりました。

体感としてはまだ新札が使えないところも多くあるように思いますので、当院での精算では活用してくださいね。

新人看護師研修vol.3

2024年09月06日

9月に入りました🍡

台風が過ぎ去り、ようやく秋の涼しさが感じられるようになりましたね。

秋の虫たちの鳴き声も聞こえ始め、長い夏の終わりが見えてきました。

さて、ブログで定期的にお伝えしている新人看護師研修について今回も皆さんにお伝えしたいと思います。

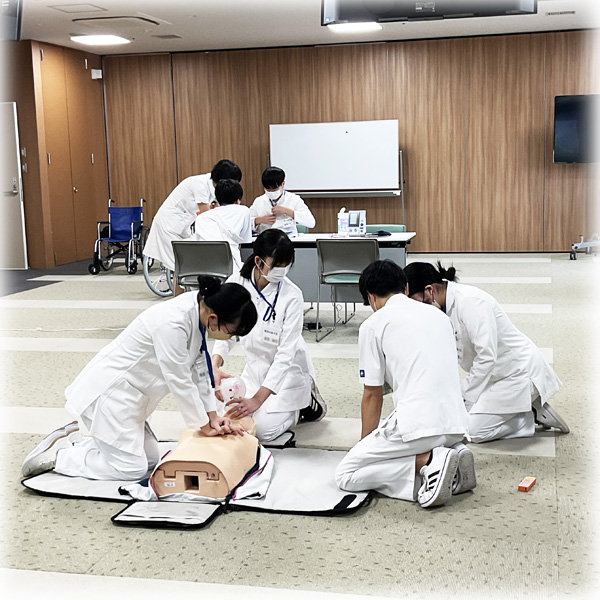

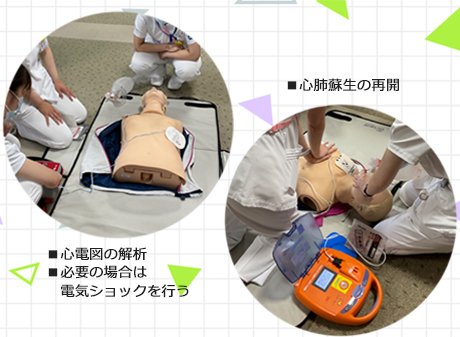

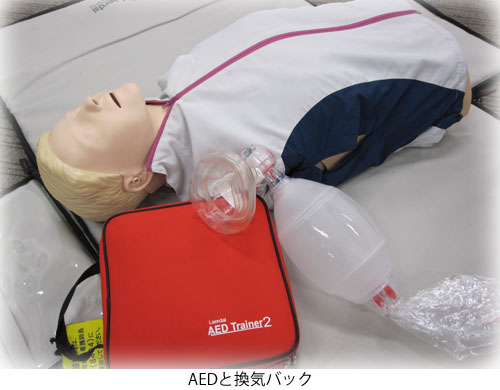

今回の研修は救急看護(BLS)です。BLSとは、「Basic Life Support」の略称で一次救命処置のことを言います。

休日や夜勤の際など看護師が少ない時に急変が起きた場合や、院内で人が倒れていた場合などに焦らずに手順通り一次救命処置が実施できるようイメージトレーニングをしておくことが研修の目的です。

帰宅中に駐車場で人が倒れていたら?廊下で職員が倒れていたら?ここから一番近くにあるAEDはどこ?など、様々な想定でどんな行動を取るべきなのかを3人1組で一連の動作のシミュレーションをして何度も練習しました。

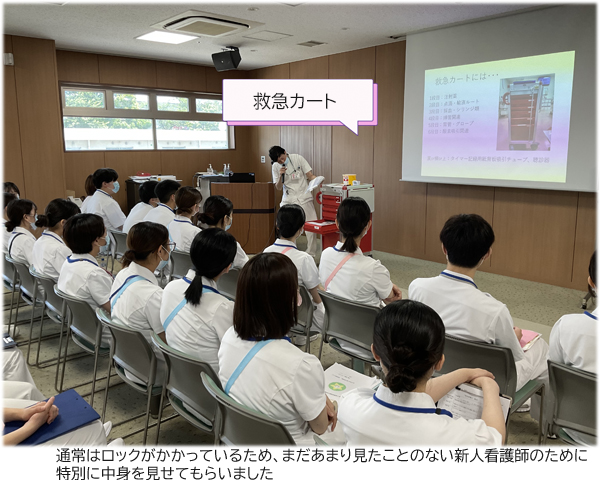

研修の後半では、救急カートの説明と一次救命処置の次の段階で行われる二次救命のシミュレーションを皆さんに見ていただきました。

「今日学んだことをしっかりと復習して、二次救命に繋げられる環境を整えることも看護師の大切な役割であるということも覚えていただきたいです。」と新人看護師の皆さんへ伝えられました。

今後も、研修を通して復習しながらしっかりと手順を覚え、実際の現場で慌てることなく行動に移せる自信を持ってもらえるようにサポートしていきます。

【看護学校】体験学習プログラムに参加しました

2024年08月30日

各地の台風被害が心配されます。

関東では明日も大雨が続く見込みですので、引き続き注意が必要です。

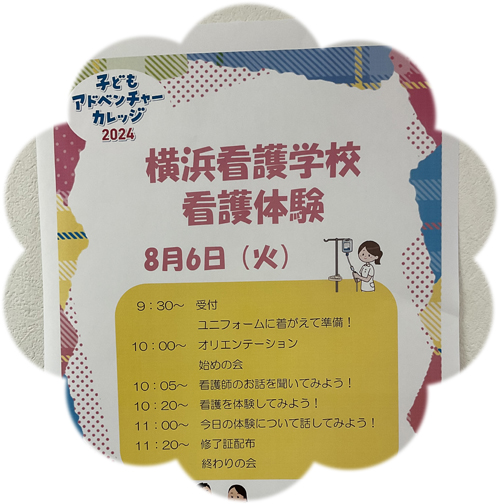

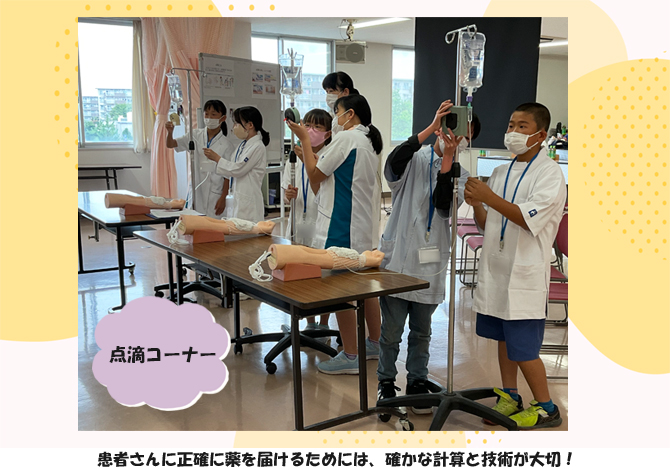

当院附属の看護学校では、8月6日に横浜市で毎年実施している市内小学生を対象にした体験学習プログラム「子どもアドベンチャーカレッジ2024」に参加し、当日21名の小学生が集まってくれました。

ユニフォームに着替えた後、初めの会を行いました。副学校長から「今日は体験学習です。看護師ってどんな仕事をするのか、そのためにはどんな勉強をしているのか、横浜看護学校ってどんな学校なのかを是非たくさん学んで感じて、有意義な時間にしていただけたら嬉しいです」とお話がありました。

そして、体験を始める前に看護のお仕事について説明がありました。

「看護」の漢字をよく見てみると、目で見て手で守る「保護する」とあります。

目の前の患者さんを観察して必要な処置などを行って、心も体も元気にすることが看護師の仕事です。また、将来看護師になるためには、たくさんの人と交流をもつこと、マナーやルールを守ること、自分の健康を守ることなど、皆さんが今からでもできることも教えていただきました。

そして、皆さんしっかりとお話をきいてから、グループごとに分かれて各コーナーの体験をしました。

終わりの会では、修了証をお渡ししてグループで体験の振り返りをしました。

最後に教育主事より、看護師は患者さんと関係を築いても“また会おうね、また来てね”と言えない仕事です。中には残念ながら病院で最期を迎えられる患者さんもいます。だから私が思う良い看護を提供するためには「常に信頼してもらえる自分でいること」、そのために患者さんと向き合うその時その時を大切にしています、という貴重なお話を聞くことができました。

看護学校からのコメント💭

今回、初めて小学生の子どもたちへの体験学習を行いました。最初は初めての場所に緊張している子も多くいましたが、体験を通してたくさんの気づきや学びを得られたようでした。教員自身も、皆さんと一緒に看護について話すことができて、改めて看護のやりがいや魅力を感じられる時間となりました。

ありがとうございました!

高校生1日看護体験を実施しました

2024年08月23日

二十四節気では、処暑の候となりました。

少し前まで夕方6時を過ぎてもまだ明るいと感じていましたが、日々少しずつ日暮れが早くなってきましたね。息苦しい暑さも少し和らぎ、夏から秋への季節の移り変わりが感じられます。

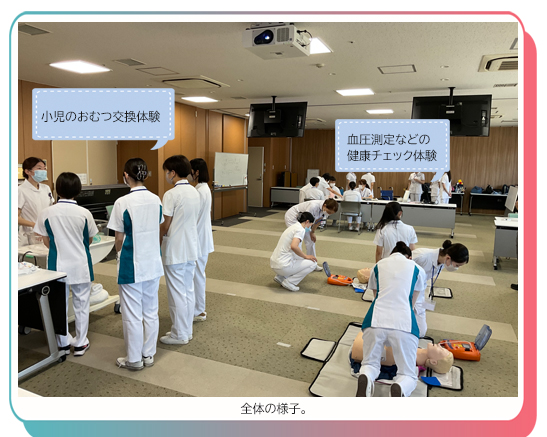

先月7/22に高校生を対象にした1日看護体験を実施し、近隣の学校から16名の学生たちが参加してくれました。

白衣に着替えた後に病院紹介を行い、その後に看護体験を実施しました。

4つのブースをローテーションし、健康チェック、車いす乗車、BLS(一次救命処置)、小児おむつ交換を体験しました。

車いす乗車体験では自分が思っていたよりも操作の工夫や乗っている人への配慮が必要で難しかった、乗ってみたら今まで見ているものと全然違かった!という声が多くあがっていました。

体験を終えた学生からの感想

「現場の看護師からしか聞けないことを、たくさん教わることができて本当に貴重な体験をさせていただきました、ありがとうございました。」

「看護体験は他施設でも参加したことがあったが、ここの病院は体験の時間が多くてよかったです。」

「今日の体験で、看護師になりたい気持ちがもっと強くなりました。」

と皆さんから感想をいただきました。

スケジュールの中では当院附属の看護学校で学校紹介も行われ、最後にBLS(一次救命処置)を実施している個人写真とお菓子などを看護部からプレゼントしました。

今日の体験で看護師や病院の仕事に興味をもつきっかけになっていただけると嬉しいです。

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました😊

副院長ブログです!

2024年08月09日

今回は、4月に就任した宮崎副院長に、この夏、どんな病気が増えているのかを執筆してもらいました!

宮崎副院長は、副院長になってもこれまでと変わらず夜間当直をし、救急外来でも活躍しています。

北日本では大雨災害が一段落したとはいえ、災害級の暑さは横浜周辺でも続いています。7月は史上最も暑かった、との報道もありましたし、以前に比べて平均で2℃気温上昇があったとか。かき氷が欲しい所です🧊🥵

さて、病院は世の中の写し鏡、みたいなところもあり、様々な病気や怪我が増えたり、減ったりします。

では、いまはどんな病気が増えているのでしょうか。

暑くなれば、昨今啓発が進んでいる熱中症の方がおいでになりますが、症状は様々ですがやはり動けなくなる方が少なからずいらっしゃいます。

この時期の地面はとても熱くなりますから、動けなくなると熱傷も生じます。

長時間かけて生じる熱傷なので、治療が難しくなりがちです。朝の涼しい時間、と思って庭仕事をしていて、動けなくなって救急車、は珍しくありません。お気を付けください。

もう一つニュースを騒がせているのはCOVID-19、新型コロナですが、19と言う数字は2019年に出現したから、というともう5年も経ったことになります。

いまだに悩まされておりますが、初期にみられた若年者の重症化はほとんどありません。しかし高齢者の方では重症化することが、わずかですが見られます。

65歳以上(一部の高リスク者は60歳以上)では定期接種対象で、自己負担額がありますが、接種で重症化が防ぐことができれば、心配は少なくなります。

ワクチンに危険が無い、とは言えませんし、あくまでご自身の判断ではありますが、この5年間で実感としてワクチンには効果がある、と感じております。

接種は10月からの様ですが、最新型のワクチンになるようです。ご検討ください。

敷地内の草刈りを行いました

2024年08月02日

8月に入りました。

連日猛暑が続き、記録的な高温になった地域もありました。

当院夏の風物詩のミストシャワーが7/23より設置されています。

見るだけで涼しくなる気がしますね😊

7月上旬に当院事務部の職員たちで敷地内の草刈りを実施しました。

今年は一段と暑さが増して、草刈り作業もとても大変そうでした。

職員からのコメント

「普段は室内で仕事をすることが多い事務職ですが、外でみんなと作業することができ楽しかったです!」

今後も定期的に敷地内の環境整備に努めていきたいと思います。

【院内保育園】じゃがいも堀り2024

2024年07月26日

今週初めの22日(月)は二十四節季の大暑というとおり、息苦しいほどの暑さとなりましたが皆さん体調など崩されていないでしょうか。

少し前になりますが当院では七夕の時期、外来ホールに沢山の短冊が飾り付けされました。後日、皆さんの願いが込められた短冊は、職員が近隣の神社へ持っていきお焚き上げをしてもらいました。

さて、今日は毎年恒例となった院内保育園のじゃがいも堀りの様子をお伝えします。

今年もお隣の大正地区センターの畑で育ったじゃがいもを館長さんのご厚意で掘らせていただきました。

📝昨年のじゃがいも堀りのブログはこちら

院内保育園園長より🐣

おいもの山の前にちょこんと座りおいも堀りのスタートです!ちらほら見え隠れするおいもを掘り当てると「みてみて!」と嬉しそうに保育士やお友達に見せていました。

沢山のおいもを掘るのは大変でしたが最後まで楽しんでいた子ども達です。

貴重な体験をさせてくださった地区センターの方に「ありがとうございました!」とみんなでお礼をして帰ってきました。

小児科医師にインタビューしてみました【後半】

2024年07月19日

昨日関東では梅雨明けが発表されました。

連日の猛暑でまだ夏じゃなかったのね…と思われる方も多いと思いますが、これからが夏本番のようです。さらに、熱中症対策をしていきましょう!

涼を探してみるとあじさいが咲いていました。

前回ブログの後半です。

病院では聞きにくいけど気になる素朴な疑問について、小児科医師に聞きましたので、夏のお出かけなどのお役立ち情報として知っていただけると嬉しいです。

🔷Q.「長時間の移動などでおむつかぶれしてしまった時の対処法は?」

🔶A.おむつかぶれしてしまった時はおしりふきでゴシゴシ拭くことは避けましょう。移動中に洗ってあげることは難しいので、おむつ替えの際にペットボトルや霧吹きを使用して少量のぬるま湯や水で便を洗い流すと良いです。水が使えないときはゴシゴシこすらずにおしりふきを押し当てながら優しく拭くと良いでしょう。

🔷Q.「授乳中に赤ちゃんが沢山汗をかいてしまって心配です」

🔶A.赤ちゃんはもともと汗っかきで、授乳時はお母さんの体温を感じながら一所懸命に飲むのでより一層汗をかきます。ただ、授乳でしっかり水分補給をしているので、授乳中に沢山汗をかいてしまっても気にしなくてよいでしょう。

🔷Q.「帽子をかぶせていると顔を赤くして頭も汗だくになるのですが帽子は必要?」

🔶A.今の夏は日差しが強いので日よけ帽子はかぶりましょう。前述のように赤ちゃんはもともと汗っかきで、夏場の日中はさらに大量の汗をかきます。外出の際には着替えを持参し、濡れタオルで汗を拭いてあげましょう。また紫外線も強いので、子ども用の日焼け止めを使用すると良いでしょう。体温調節や紫外線の観点から、日差しの強い時間帯の外出は気を付けましょう。

🔷Q.「のどが渇いたらジュースを飲ませてもいいの?」

🔶A.たまにジュースを飲むことはいいと思います。ただ、ジュースばかりたくさん飲んでしまうと満腹感が出て、母乳・ミルクや離乳食の量が減ってしまう可能性があります。また、何度も飲んでいると麦茶などの甘くない飲み物を飲まなくなる可能性もあるので気を付けましょう。

小さな子どもは、自分の体調をうまく伝えることができないので体調管理に気を付けて暑い時期を楽しく過ごしてください🎵

小児科医師にインタビューしてみました【前半】

2024年07月12日

久しぶりのブログ更新です。

ホームページ更新が停止の間、皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

今週よりブログ更新も復活しますので是非ご覧ください。

さて、ブログがお休みの間に関東では梅雨入り発表がありました。

平年より2週間以上遅い発表となったようです。

梅雨入りしてからさらに蒸し暑い日が続きますが、今回はこの時期にお悩みの方が多い「子どものお肌」に関する素朴な疑問について、小児科医師に話を聞きましたのでぜひ参考にしてください。

🔷Q.「子どもの皮膚トラブルでは、どのようなタイミングで受診したらよいでしょうか?」

🔶A.お手持ちの保湿剤を塗っても改善がないときや湿疹が増えじくじくするなど悪化するときは早めに受診しましょう。

🔷Q.「常に体がべたべたしていて、その後かゆがっているときの対処法は?」

🔶A.赤ちゃんは体温調節が未熟で新陳代謝も活発なので汗っかきです。汗でべたべたしている状態をそのままにすると、汗に含まれる様々な成分による刺激で肌がかゆくなります。汗をかいたらすぐシャワーを浴びるのが理想ですが、現実的には難しいので、汗をかいたらすぐに拭いたり、夏場はこまめに着替えさせてあげるなどしましょう。

🔷Q.「虫よけスプレーは小さい子でも使っても問題ないですか?」

🔶A.赤ちゃん用や幼児用の虫よけスプレーは使用して大丈夫です。スプレータイプの場合は直接噴霧すると目や口に入ることがあるので、大人の手のひらに出してから塗りましょう。塗りムラがあると虫よけがついていない箇所は刺されてしまうので、顔、腕、足にまんべんなく塗りましょう。

🔷Q.「蚊に刺された場合の対処法は?」

🔶A.市販の虫刺され軟膏を塗って大丈夫です。かゆみや赤みが強い場合は冷やすと症状が和らぎます。掻きむしると化膿してしまうこともあるので、虫刺され用パッチを貼るのも良いです。それでもかゆみや赤みが強く、腫れがひどくなる場合は受診しましょう。

そして、今の時期水分補給は重要です。汗をかいていないように見えても、皮膚表面から水分が蒸発しています。水分補給は麦茶、水を選びましょう。乳幼児用イオン水は下痢や嘔吐がひどい場合のために調整してあるので、元気な時の水分補給には向きません。赤ちゃん用ジュースも普段飲むことはいいですが、夏場の水分補給には向いていませんので適切な水分補給をしてあげましょう。 ・・・後半は次回に続きます。

ホームページ更新停止について

2024年06月14日

明日6/15(土)~6/25(火)までホームページ移行に伴い、当院のホームページ更新が停止となります。

なお、停止期間中でもホームページの閲覧は可能です。

📍更新停止期間

令和6年6月15日(土)~令和6年6月25日(火)

※来週6/21(金)のブログはお休みとなります。

更新停止期間中の病院からの大切なお知らせは当院公式YouTubeチャンネルにて更新いたします。

ホームページTOP画像をクリックしてご覧いただけます。

当院ホームページをご利用の皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

新人看護師研修vol.2

2024年06月07日

6月に入りました🐌

関東ではそろそろ梅雨入りの時期ですが、今年は発表が遅れる見込みのようです。

暑さは日に日に増していくと予報がありますので、しっかり水分補給をしていきましょう!

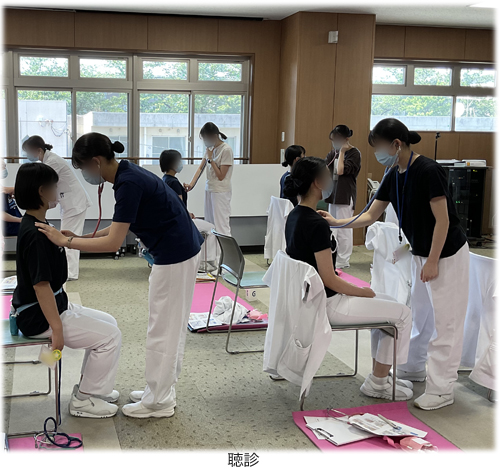

さて、4月に続き5月も新人看護師研修を実施したので研修の様子をご紹介します。

今回は「フィジカルイグザミネーション」の研修です。

フィジカルイグザミネーションとは、視診・触診・打診・聴診を行い、看護師の五感を使って情報を手に入れる手段のことです。

正しい知識と正確・安全に行うための技術などを学びました。

患者さんの診察を行う際には、このフィジカルイグザミネーションとともに、問診などを行い患者さんのことについて情報を集めます。

患者さんの状態について様々な情報を合わせて評価することを「フィジカルアセスメント」といいます。

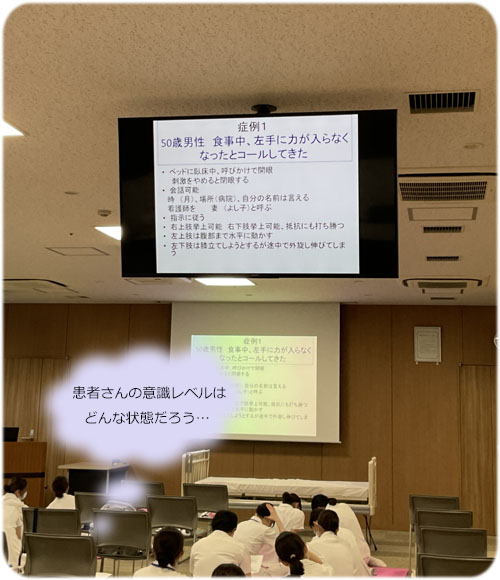

症例を想定してシミュレーションを行い、フィジカルアセスメントを行って患者さんの身体にどのような異変が起きているのかを学習しました。

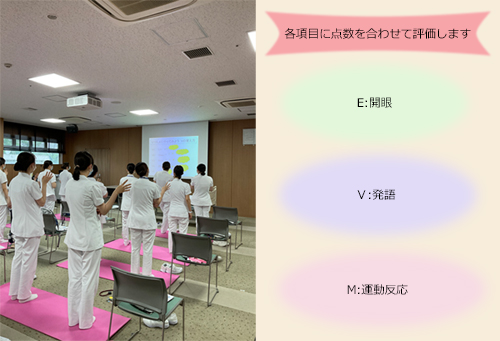

また、意識レベルと筋力評価方法についても学びました。

意識レベルの評価方法は、なんとなくではなく、共通レベルの指標のため、どのスタッフも共通に患者を把握することができるため大切です。

意識レベルを評価できることで、より正確に患者さんの状態を報告することができ治療に関わる高度な技術の実施が可能となります。

最後に、「今皆さんができることは、まず正確に患者さんを観察して手に入れた情報を報告することです。アセスメントが正しいかも先輩に確認してもらうことが大切です。急性期病院で必要な技術は周りの先輩がサポートしていきますのでこれから身に付けていきましょう!」と講師の病棟看護師からアドバイスがありました。

今後も、新人看護師が基礎の理解を高めながら看護経験を積んでいけるように定期的に研修を実施していきたいと思います。

日本医療マネジメント学会を開催しました

2024年05月31日

5月も最後の日となりました。

今朝は雨が強く降り、外に出てみると肌寒く感じました。

晴れるとまた気温が上がるので体調を崩されないようお気をつけください。

少しさかのぼりますが、2月のブログでふれた日本医療マネジメント学会神奈川大会が3月10日に鎌倉芸術館にて開催されました。

今回、当院の宇治原院長が学術集会会長を努め、テーマは『「医療提供体制の改革」に向けて』としました。

2024年度は様々な診療報酬の改定など、医療に関わる体制の改定が行われます。

また、医療DX、AI(医療ロボットなど)の活用に向けて様々な課題があります。これらについて医師・看護師をはじめ薬剤師、放射線技師や医療事務職まで多岐に渡る職種の参加者と議論することができました。

テーマの中にある医療DXは、皆さんがより良質な医療やケアを受けられるためにデジタル技術を用いて必要な診療情報を効率よく取得・活用して診療を行うことです。

最近よく目にするマイナ保険証も医療DXの取り組みです。

マイナ保険証については当院でもご利用いただけますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、ご来院の際に是非ご持参をお願いいたします。

詳しくはまた別の機会のブログでお知らせしたいと思います。

今回の医療マネジメント学会に参加した職員からのコメント💬

「コロナ禍になって、丸4年が経過し、ようやく完全対面での学会が通常となりました。モニター越しに意見を交わすのではなく、生の声が飛び交う学会にあらためてポストコロナを感じました。やっぱり学会は学び(刺激)を得ることができます。この刺激を日々の業務に活かしていきたいと思います。」

世の中では様々な場面でデジタルが利用され便利になってきました。

当院でも患者の皆さまに、より質の高い医療を提供するために学会などを通じて情報を取り入れ、時代に遅れることのないよう成長し続けていきたいと思います。

「おくすりシートリサイクルプログラム」に参加しています🌏

2024年05月24日

夏日になるような暑い日があったり、そうかと思うと雨が降って寒くなる日もあったりと、最近はころころと気候が変わりますが、皆さん体調などお変わりないでしょうか。

当院では4月から、1階、夜間休日受付近くの自動販売機向かいに「おくすりシートくるりんBOX」を設置しています。皆さんがおうちなどで飲んだお薬の使用済みのシートをこの箱に捨てることができます。

おくすりシートは「プラ」の記載があることが多いので、その場合は横浜市では「プラスチック製容器包装」としてごみの分別をします。

しかし、記載がない場合などで、金属として燃やすごみに分類する場合もあるため、捨てるときに迷われる方もいるのではないでしょうか。

おくすりシートくるりんBOXの設置は、製薬会社が主催し横浜市なども協力している「おくすりシートリサイクルプログラム」という取組で、横浜市内の公共施設や病院などが参加しています。

回収された使用済みのおくすりシートは、プラスチックとアルミニウムが分離され、それぞれ再生素材としてリサイクルされます(なんと、おくすりシートは国内だけでも年間13,000トンが生産され、使われているそうです!)。当院は環境を守るこの取組の趣旨に賛同し、プログラムに参加しました。

おうちに使用済みおくすりシートがあったら、少しの量でもかまいませんので、当院や横浜市内の一部薬局、公共施設などのBOXに入れてくださいね。

看護の日

2024年05月17日

今週、5/12(ナイチンゲールの誕生日)は看護の日でした。

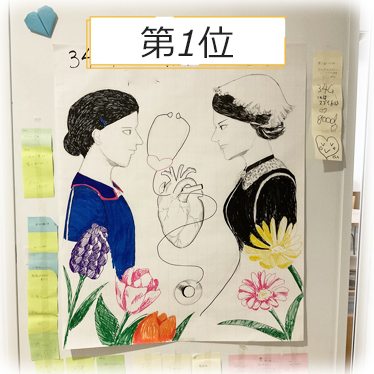

看護学校では「みんなで描こう 私たちが目指す看護」をテーマに学生全員でグループワークを行い、全員の想いを「絵」で表現しました。

ナイチンゲールは看護師が一人一人の患者さんに看護することを「芸術art である」と述べています。

学生たちは、ナイチンゲールの看護について理解を深めながら自分たちの目指す看護をイメージして制作に取り組みました。

制作後は体育館で絵の展示・投票を行い、最後に結果発表を行いました。

集計中はボランティア活動で敷地内の草刈りも行いました!

なお、当院では5/16まで外来サイネージにて、各病棟の看護師などを紹介する看護の日のコンテンツを放映しました。

【投票結果】

1位の作品へのコメント:ナイチンゲールの看護を私たちに受け継いでいくというイメージがすぐに浮かんで感動した!

2位の作品へのコメント:花の華やかさと鳥が飛び立つ開放感が快方に向かっていく様が伝わってくる

3位の作品へのコメント:患者さんの心の中にいる看護師のあたたかい看護が想像できて絵のイメージがわかりやすい

閉会式では副学校長から「今回の看護の日を心に、学生の皆さんに成長してもらえたら嬉しいです」と学生へメッセージがありました。

看護学校では、これから出会う患者さん一人一人を想い、今の時代に必要な看護技術を提供できるような学生の育成に努めていきます。

こどもの日🎏

2024年05月10日

ゴールデンウィークが明けて、多くの方はいつもの生活が戻ってきたでしょうか。

ゴールデンウィーク中にはこどもの日がありました。

晴れた空にこいのぼりが泳ぐ姿をあちこちで見かけましたが、皆さんもご覧になられましたか?

こどもの日は子どもの健やかな成長を願うと同時に、母に感謝するという趣旨があるそうです。

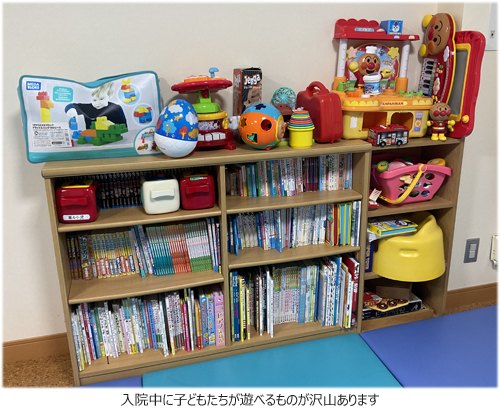

当院では入院されるお子さんやそのご家族の不安な気持ちを少しでも取り除けるよう、看護師がケアやサポートを行い、また、小児科病棟には様々な飾り付けがされています。

当院に入院中の子どもたちは看護師と一緒に病棟にある好きな絵本やおもちゃを選んで病室に持っていくことができます。

また、一人一人の好みや興味に合わせて医師や看護師が遊んで笑わせたり、話し相手になったりして、楽しく過ごすお子さんの姿も見られます。

そのような入院中の様子については、面会や荷物の受け渡しの際に看護師からご家族へ丁寧にお伝えしています。

離れている時間はずっと泣いているのではないかと心配なさるご家族の方からは、看護師さんたちが親身に子どもと関わってくれて安心して入院させられたとお話を聞くことができました。

また当院では子育て中の職員たちが安心して子どもを預けて働ける環境づくりにも努めています。

敷地内にある院内保育園では、子どもたちがそれぞれ制作したこいのぼりを持って元気に走る姿が見られました。

保護者である職員からは土曜保育があったり、オンコール勤務(急患対応時)の日も保育利用ができたりするのでとても助かるといった声がありました。

今後も子どもたちの健やかな成長を祈りながらご家族に寄り添って、安心して受診や治療を受けられる環境づくりに努めていきたいと思います。

処方箋の有効期限に要注意⚠

2024年04月26日

いよいよゴールデンウィークですね。

まとまった休日を利用して行楽に出かける方、遠方の実家・親戚に帰省する方、あるいはその帰省を待ち受ける方、ご自宅でゆっくりとくつろがれる方、いろいろいらっしゃると思います。

横浜医療センターは暦通り(カレンダー通り)に外来診療いたします。

当院ではお薬での治療が必要な外来患者さんには、保険薬局でお薬を受け取っていただく処方箋(しょほうせん)を発行しています。

この処方箋ですが、「有効期間」があるのをご存じですか?

処方箋の有効期間=交付日を含めて4日間

処方箋は「交付日を含めて4日間」が有効期間(有効期限)と国のルールとして定められています。国のルール、とは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」という、難しそうな名前のものです。

交付日を含めて、ですので、診察を受けて処方箋を受け取った日が1日目となります。

例えば、今日受け取った処方箋は、今日(1日目)、明日(2日目)、明後日(3日目)、明々後日(4日目)までが有効期間です。

4日を超えてしまうと「失効」。

これはつまり、お薬をもらうことができなくなってしまうことを意味します。

しかも、この4日間には「土曜日」「日曜日」そして「祝日」も含まれているんです。

多くの保険薬局は「土曜日」「日曜日」「祝日」がお休みです。ですが、処方箋の有効期間はそんなことは関係なく減って行きます💦

このゴールデンウィーク、処方箋の有効期間は事実上4日ではなくなります。

4月26日 や 5月2日は、その日のうちに処方箋を提出いただかないといけなくなっています。

処方箋は、全国どこの保険薬局でもお薬の交付を受けられることにはなっていますので、「土曜日」「日曜日」「祝日」でも開いている保険薬局にお願いすることもできますが、かかりつけではない保険薬局ですと、おくすりの在庫がなく取り寄せになってしまうこともあります。

ゴールデンウィーク前、ゴールデンウィーク中に発行された処方箋はその日のうちにかかりつけ薬局へ提出いただくことをおススメいたします😌

新人看護師研修が始まりました☘

2024年04月19日

暖かい日が続き、先週まで満開の桜でピンクに染まっていた当院の敷地は、葉桜が増え、また違った雰囲気になりました。

先週には見られなかった花も沢山咲いて、だんだん5月に向かっている様子が感じられますね🌺

さて、当院では今年度も新人看護師研修が始まりました。

当院では教育プログラムを通して年間で研修を行っており、新人看護師が看護の基礎について理解を深め、現場で抱える不安を少しでも取り除けるようにサポートしています。

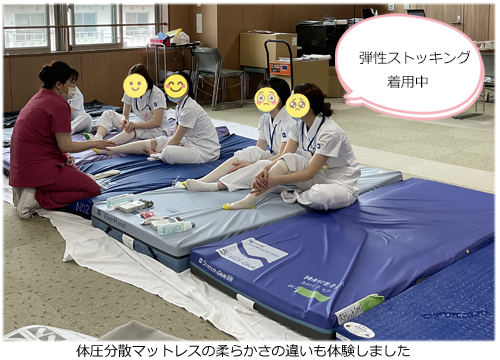

今回は「輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱いについて」と「体圧分散寝具・下肢血流観察」の研修を行いました。

正確に薬剤の投与をコントロールするための輸液ポンプやシリンジポンプは病院では良く用いられる器具です。正しい取り扱いと手順について確認しながら繰り返し実践を行いました。

下肢血流観察では、いわゆるエコノミークラス症候群を予防する弾性ストッキングの正しい着用方法と、下肢(脚)の血流状態の観察について実際に体験しました。

ストッキングで筋肉を圧迫するため、着用していると血流の不足や、皮膚に障害が発生してしまうことがあるので、装着時にどのような注意が必要か考えました。

新人看護師の皆さんは、看護学校で教わったことに加えて急性期病院の現場で必要になる知識を学べる機会となりました。

今後も新人看護師が成長できるよう様々な研修を行っていきたいと思います。

横浜医療センターの春を見つけました🌼

2024年04月12日

今週始めの4/8(月)はとても良いお天気でしたね。

当院附属の看護学校では第62回生の入学式が行われ、57名の新入生を迎えました。

新入生代表は「国立病院機構及び社会に貢献できるような看護師を目指します」と宣誓しました。

これから同じ目標を持つ仲間の皆さんと一緒に頑張ってほしいと思います。

入学式の帰り道に敷地内を探索してきたので当院の春の様子をご紹介したいと思います。

新年度が始まり、新しい環境で過ごされている方も多いと思います。

だんだん疲れが出てくるといわれていますので休日は好きなことをしたりしてゆっくり過ごしてください🍵

新採用者対象のオリエンテーションを実施しました☘

2024年04月05日

4月に入り新しい年度がスタートしました!

雨や曇りの日が続いていますが気温は暖かくなって当院敷地内の桜も咲き始めています🌸

さて、当院では4/1~4/4まで新採用者を対象としたオリエンテーションが行われましたので、今回はこちらの様子をご紹介します。

初日は新採用者の方々の辞令交付式を行ったあと、宇治原院長より横浜医療センター紹介のお話がありました。

感染防止に必要な看護技術では感染管理認定看護師が講義を行い、注射針の取り扱いや防護具の着脱手順、感染性廃棄物の処理方法などについて説明がされました。

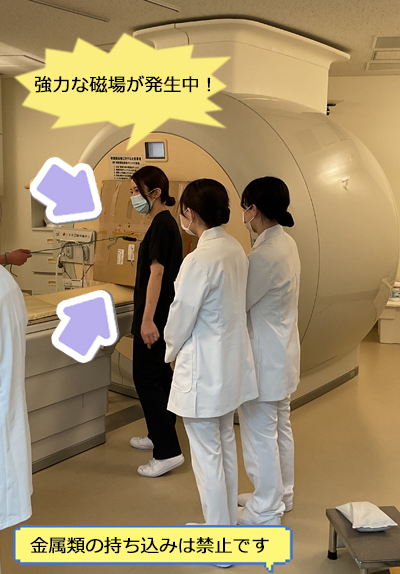

MRI室での吸着体験では身に付けている電話や時計など、全て吸着されてしまうので外してください!という事前説明を受け皆さん恐る恐るお部屋へ。

広報部も機材を持ち込めないのでMRI室手前のギリギリのところで撮影させてもらいました!

研修医対象の縫合練習では、4グループに分かれて指導医に教わりながら行いました。

女子グループの縫合が上手だったそうです✨

今年度も横浜医療センターの様々な様子を随時更新していきたいと思います。

是非ご覧ください😊

また、季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆さんお気を付けてお過ごしください。

ご定年おめでとうございます🎉

2024年03月29日

3月も終わりを迎え、桜の花がちらほらと咲き始め、春の訪れを感じます。

当院では先週金曜日(3/22)に研修医の修了式が行われました。

研修を終える医師たちは全員修了が認定され、この日宇治原院長より修了証を授与されました。

研修医の皆さん、おめでとうございます✨

さて、本日は当院で定年退職を迎えた職員に対し辞令交付式を行いました。

長きに渡り、当院の診療や地域に貢献してきた定年退職者5名へ、院長から感謝の意をお伝えしました。

ご定年される職員のうち、松島副院長(消化器内科)と藤澤看護部長よりメッセージをいただきました。

松島副院長より💬

「私事ですが3月末をもって横浜医療センターを定年退職いたします。1991年に奉職後、30年あまりに渡って勤務を続けることができましたのは、地域住民の皆様ならびに連携いただいた医療施設の皆様のお力添えと、当院スタッフのサポートのお陰であります。

長らくの御厚誼に深く感謝申し上げます。今後は今までとは異なった立場で、微力ではありますが、医療に関わっていく所存です。皆様ありがとうございました。」

藤澤看護部長より💬

「このたび3月31日をもちまして横浜医療センターを定年退職となります。転勤を繰り返し、最後の4年間を横浜医療センターで勤務させていただきました。着任した当時は、新型コロナ感染症の対応に追われ大変だった記憶があります。しかし職員一丸となって毎日、どうしたら良いか話し合い、工夫して何度も訪れる危機的状況を乗り越えました。

横浜医療センターは本当に、職種間の垣根が低く、一つの目標に向けて全員が協力しあう病院だと思います。地域住民に信頼され、ますます発展することを願っております。お世話になり、ありがとうございました。」

ご定年を迎えられた皆さま、本当にお疲れ様でした。

温かいご指導を賜わりましたこと、職員一同感謝申し上げます。

戸塚駅・大船駅改札口からバス停(横浜医療センター行き)までのご案内🚌

2024年03月22日

この度、改札口から最寄りのバス停までの行き方が分かりづらいというご意見をいただきましたので動画を作成いたしました。 当院へお越しの際はぜひご利用下さい。

🚩戸塚駅から横浜医療センター編

🚩大船駅から横浜医療センター編

YouTube道案内動画は当院ホームページのアクセスからもご覧いただけます。

初めてご来院される方や新採用者の方々は、こちらを一度ご確認いただくとバスの乗り間違いや駅で迷ってしまうことも少なくなるかと思いますので是非ご活用ください😊

今後も皆さまのお役に立てるコンテンツをアップしていく予定ですので

引き続き横浜医療センター公式YouTubeチャンネルをよろしくお願いします🎵

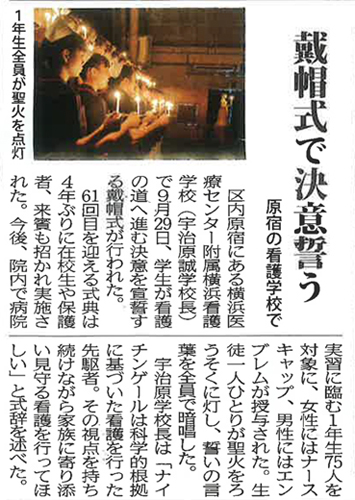

看護学校 第59回生の卒業式を挙行しました💐

2024年03月15日

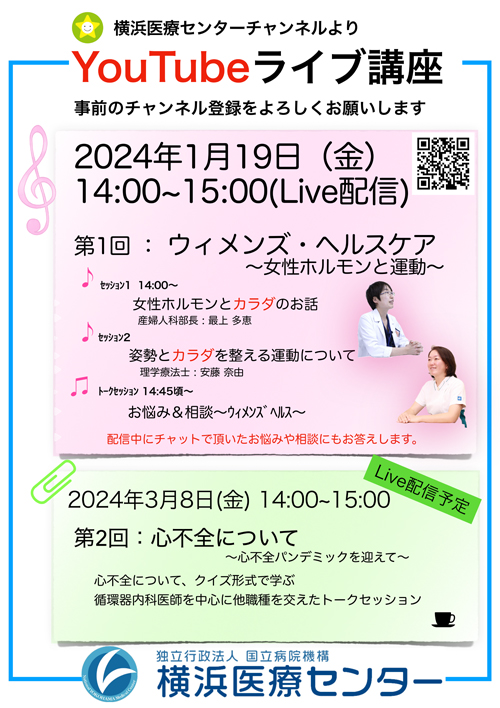

3/8のYouTubeライブ配信をご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました✨

とっても盛り上がり、予定より40分ほど延長して配信を行いました!

お見逃しの方はこちらをご覧ください。

また機会があれば出演者のオフショットをご紹介したいと思います!

さて、3月5日、当院附属看護学校では卒業式が挙行されました。

第59回生の入学式や戴帽式はコロナ禍の影響で保護者の方の参加ができなかったのでこの卒業式が初めての保護者参加となりました。

また4年ぶりに当院の病棟看護師長も列席し、在校生や来賓関係者に見守られながら華やかな卒業式を迎えることができました。

学校長式辞では、当院院長でもある宇治原学校長より卒業生の皆さんへお祝いの言葉と応援のメッセージを述べられました。