臨床検査科

- 2025年10月20日

■「なるほど・ザ・検査 ミニ知識」第5版を発行

是非ご活用下さい。

多くの情報を正確かつ迅速に分析し、臨床へ有用なデータを提供しています。

臨床検査は大きく2種類の検査に大別されます。採取した検体(血液、尿、組織など)を取り扱う『検体検査』では、生化学、血液、一般、輸血、微生物、病理検査などの検査を行います。もう1つは患者さんの生体を直接調べる『生理検査』で、心電図、呼吸機能、脳波、超音波検査などの検査を行います。医師から依頼されたそれらの検査を正確かつ迅速に分析し、臨床へ有用なデータを提供しています。病院の中では検査の重要性は日々増しており、臨床検査は診断、治療に必要不可欠なものとなっています。

検査精度に関しては臨床検査管理医が中心となり、標準物質によるトレーサビリティが確保されており、毎日コントロール試料を用いて内部精度管理(院内の機器動作や検査試薬の状態管理)を行うことにより確認しています。また、日本医師会を始め、日本臨床検査技師会・神奈川県臨床検査技師会・各検査メーカー等の外部精度管理(検査項目毎に院内と外部の医療機関とでデータの整合性を確認)にて良好な成績を収め、日々の検査精度の維持に努めています。

また、当院では2020年11月より共用基準範囲(日本国内で共通に利用可能な基準範囲)を採用しており、共用基準範囲を導入している施設と検査値を比較することが可能です。

その他、院内感染対策チーム、糖尿病チームケアユニットなど多数の業務に参画し、データ提供などを行い、チーム医療の一端を担っています。

残余試料の取り扱いについて 血液データの詳細はこちらから

検査終了した検体の取扱い等について

| 検体検査 |

|---|

| □ 一般検査 □ 血液検査 □ 生化学検査 □ 免疫・血清検査 □ 輸血管理室 □ 微生物検査 □ 遺伝子検査 □ 病理検査 |

| 生理検査 |

| □ 生理機能検査 |

スタッフ紹介

| 役 職 | 氏 名 | 専門分野 | 認定医・専門医 |

|---|---|---|---|

| 臨床検査科部長 | 千葉 佐和子 | 診断病理学 | 日本病理学会 病理専門医 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 |

| 臨床検査科医師 | 細矢 さやか | 消化器内科 | 日本内科学会 認定内科医 日本消化器病学会 消化器病専門医 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医 |

| 臨床検査科医師 (非常勤) |

新野 史 | 診断病理学 呼吸器病理学 |

日本病理学会 病理専門医 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 |

臨床検査技師

| 臨床検査技師長 | 1名 |

| 副臨床検査技師長 | 2名 |

| 主任臨床検査技師 | 7名 |

| 臨床検査技師 | 15名 |

| 臨床検査技師(非常勤) | 3名 |

認定資格取得状況

| 超音波検査士(消化器) | 二級臨床検査士(臨床化学) |

| 超音波検査士(循環器) | 二級臨床検査士(免疫血清学) |

| 超音波検査士(体表臓器) | 二級臨床検査士(血液学) |

| 超音波検査士(泌尿器) | 二級臨床検査士(微生物学) |

| 細胞検査士 | 二級臨床検査士(病理学) |

| 国際細胞検査士 | 二級臨床検査士(呼吸生理学) |

| 認定病理検査技師 | 日本臨床薬理学会認定CRC |

| 認定輸血検査技師 | 有機溶剤作業責任者 |

| 認定血液検査技師 | 特定化学物質作業責任者 |

| 糖尿病療養指導士 | 遺伝子分析化学認定士(初級) |

| 緊急臨床検査士 | 毒物劇物取扱責任者 |

一般検査

尿検査

尿定性検査は全自動尿分析装置を使用し、白血球や蛋白・糖・潜血などの尿中成分について検査をします。

尿定性検査は全自動尿分析装置を使用し、白血球や蛋白・糖・潜血などの尿中成分について検査をします。

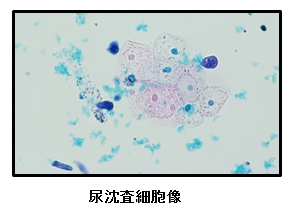

尿沈渣は全自動尿中有形成分分析装置を用いたパターン認識によって赤血球や白血球・各種上皮細胞・細菌・その他の有形成分などについて検査します。

便検査

代表的な便検査として便潜血検査があります。便の中に血液が混じっていないかを調べる検査です。肉眼では見えない微量の血液(潜血)が便に混じっているかを検出します。

主に、大腸がんや大腸ポリープの早期発見に使われます。また、胃や食道などの消化管からの出血がないかも調べることがあります。

その他、下痢を起こすウイルスやヘリコバクターピロリ(便中ヘリコバクターピロリ抗原)の検査などを行っています。

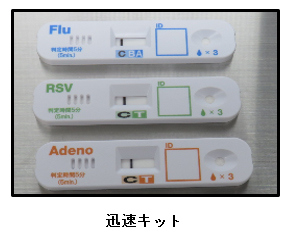

迅速検査

インフルエンザ抗原検査やCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)抗原検査をはじめ、各種ウイルス検査、妊娠反応検査、尿中薬物検査などを行っています。検査結果は早いものは約5分程度で判明し、同じ種類の検査キットを使用しているため、検体採取の回数が少なく、患者さんの負担も軽減されています。

インフルエンザ抗原検査やCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)抗原検査をはじめ、各種ウイルス検査、妊娠反応検査、尿中薬物検査などを行っています。検査結果は早いものは約5分程度で判明し、同じ種類の検査キットを使用しているため、検体採取の回数が少なく、患者さんの負担も軽減されています。

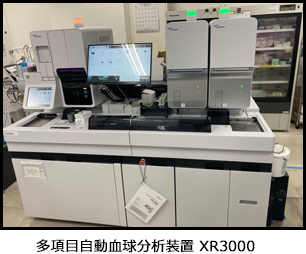

血液検査

血液検査

血液は血液細胞(血球:赤血球・白血球・血小板)と血漿から構成されています。

血液は血液細胞(血球:赤血球・白血球・血小板)と血漿から構成されています。

赤血球はヘモグロビンを含み、体内の組織へ酸素を運ぶ役割を担っています。

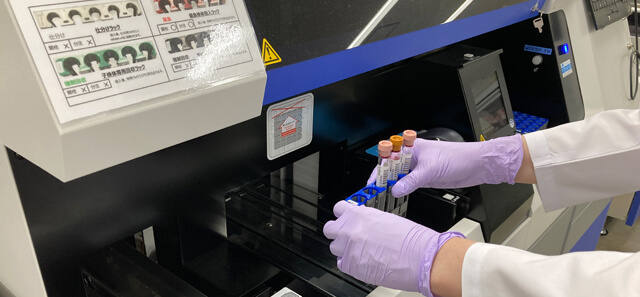

白血球は顆粒球(好中球・好酸球・好塩基球)、単球、リンパ球に分かれ、リンパ球はさらにT細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞などに分類されます。白血球は体内に侵入した異物を食べたり(貪食)、免疫反応を起こすなど、主に感染から体を守る働きをしています。血小板は血管が損傷した際に集まって血栓を形成し、止血や血液の凝固に関わっています。血液検査では、自動分析装置を使ってこれらの血球の数や大きさ、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値などを測定します。

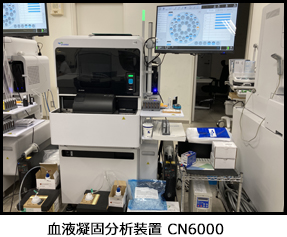

凝固検査

体内で出血が起こると、血液は固まって血栓を作り、出血を止めようとします。これを「凝固(ぎょうこ)」といいます。一方で、血栓が過剰にできてしまわないように、血液を溶かす仕組みも働きます。これを「線溶(せんよう)」と呼びます。止血の仕組みは、血小板だけでなく、血液中のさまざまな物質が関わっています。血管の中では、血液を固める「凝固因子」と、固まりを防ぐ「凝固阻止因子」がバランスを取りながら、血液の流れを調整しています。当院では、自動分析装置を使い、血液の凝固機能の異常がないかを正確に検査しています。

体内で出血が起こると、血液は固まって血栓を作り、出血を止めようとします。これを「凝固(ぎょうこ)」といいます。一方で、血栓が過剰にできてしまわないように、血液を溶かす仕組みも働きます。これを「線溶(せんよう)」と呼びます。止血の仕組みは、血小板だけでなく、血液中のさまざまな物質が関わっています。血管の中では、血液を固める「凝固因子」と、固まりを防ぐ「凝固阻止因子」がバランスを取りながら、血液の流れを調整しています。当院では、自動分析装置を使い、血液の凝固機能の異常がないかを正確に検査しています。

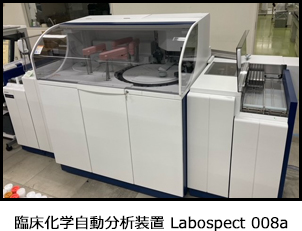

生化学検査

□ 生化学検査

生化学検査

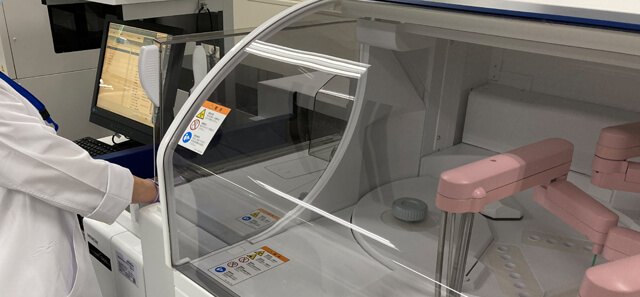

検査の対象は血液以外にも尿や髄液、手術後に設置されるドレーン液など多岐にわたり、分析項目もタンパク(総蛋白・アルブミンなど)、酵素(AST・ALT・γ‑GTなど)、電解質(ナトリウム・カリウム・血清鉄など)、脂質(総コレステロール・中性脂肪など)、免疫物質(CRP・IgGなど)と広範です。これらの数値を基に、薬剤の処方や治療方針が決定されていきます。また、各自動分析装置は臨床検査システム(LIS:Laboratory Information Systems)により管理され、搬送システムにより連携して検査を進めることにより、検体の運搬効率が向上し、報告までの時間短縮や過去データとの比較や項目間の関係などをリアルタイムにチェックし、疑わしい値を通知することで人為的ミスの防止に繋がっています。

検査の対象は血液以外にも尿や髄液、手術後に設置されるドレーン液など多岐にわたり、分析項目もタンパク(総蛋白・アルブミンなど)、酵素(AST・ALT・γ‑GTなど)、電解質(ナトリウム・カリウム・血清鉄など)、脂質(総コレステロール・中性脂肪など)、免疫物質(CRP・IgGなど)と広範です。これらの数値を基に、薬剤の処方や治療方針が決定されていきます。また、各自動分析装置は臨床検査システム(LIS:Laboratory Information Systems)により管理され、搬送システムにより連携して検査を進めることにより、検体の運搬効率が向上し、報告までの時間短縮や過去データとの比較や項目間の関係などをリアルタイムにチェックし、疑わしい値を通知することで人為的ミスの防止に繋がっています。

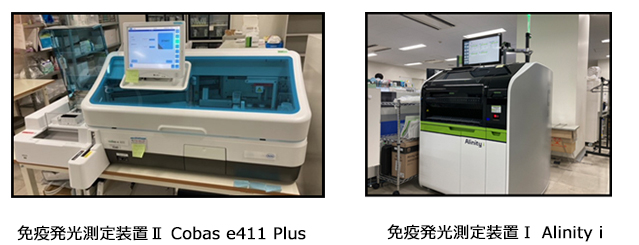

免疫・血清検査

感染症検査

細菌やウイルスに感染すると、その抗原の刺激により抗体が産生されます。

そのため、血液中の抗原量や抗体量を検査することで、B型肝炎・C型肝炎・梅毒・エイズウイルスの感染の有無や感染の程度を把握することが出来ます。また、COVID‑19では、鼻咽頭ぬぐい液による抗原検査によりウイルスの存在を迅速に確認でき、現在の感染状態を把握することが出来ます。

内分泌検査

甲状腺やその他の部位から放出されるホルモンについて検査をします。これらの検査は、各臓器の内分泌機能の亢進・低下を知ることができ、高血圧や動悸・バセドウ病などの指標となります。

腫瘍マーカー

腫瘍マーカーは、がん細胞やがんの影響を受けた正常細胞が産生する特定の物質で、血液や尿などで測定可能なものを指します。これらの物質は、がんの診断や治療効果のモニタリング、再発の早期発見などに利用されます。ただし、腫瘍マーカーの数値が高いからといって必ずしもがんが存在するわけではなく、逆にがんがあっても数値が正常であることもあります。そのため、腫瘍マーカーはあくまで補助的な検査手段であり、がんの有無を確定するためには他の検査と組み合わせて総合的に判断する必要があります。

輸血管理室

□ 血液製剤管理 □ ABO血液型/Rh(D)血液型検査 □ 不規則抗体検査

□ 交差適合試験

血液製剤管理

輸血用血液製剤は赤血球製剤、血漿製剤、血小板製剤、全血製剤があり、当院では赤血球製剤(A型10単位・B型6単位・O型10単位・AB型4単位)と血漿製剤(各血液型20単位)を適切な温度で輸血用血液製剤を専用に保管することができる自記温度記録計保冷庫にて常時保管しています。

また輸血用血液製剤を保存する保冷庫は輸血部門で月に一回、輸血用血液製剤保管管理ガイドで定められた手順で保守点検を実施し、自記温度記録計については毎日一回異常の有無を確認して提供する血液製剤の安全・安心に寄与しています。

ABO血液型/Rh(D)血液型検査

ABO血液型は赤血球上のA抗原、B抗原と赤血球上に存在していない抗原に対する抗体(抗Aまたは抗B)を調べて、両方の結果が一致した場合に判定されます。

適合輸血を防ぐために輸血前に行われる重要な検査であり、管理された試薬、方法および手順のもと正しい判定が行われます。輸血に際して血液型は異なる時点に採血された別検体でABO血液型の二重チェックを行い、それぞれの判定結果が一致した場合に血液型を確定するため、血液型の検査は2回ありますことご了承ください。

またRh(D)血液型は日本人の95.5%は陽性となり、0.5%は陰性となります。Rh(D)抗原陰性の場合、Rh(D)陽性赤血球の輸血や妊娠などによりRh(D)抗原に対する不規則抗体が産生され副反応の原因となるため検査が重要になります。

不規則抗体検査

輸血や妊娠により自己が保有していないABO血液型以外の赤血球抗原に感作されることで産生されます。

輸血や妊娠により自己が保有していないABO血液型以外の赤血球抗原に感作されることで産生されます。

不規則性抗体は溶血性副作用や胎児・新生児溶血性疾患のような臨床的に問題となるため、抗体の有無を事前に検査することは安全な輸血に重要な意味を持ちます。

交差適合試験

輸血前検査として患者さんの血液と輸血用血液製剤の血液を用いて適合性を確認するための検査です。患者さんが不規則抗体陽性の場合、適合する輸血用血液製剤を準備して交差適合試験を実施するため時間を要する検査になります。

微生物検査

□ 塗抹検査 □ 同定・薬剤感受性検査 □ 抗酸菌(結核菌)検査

微生物検査

微生物検査は、感染症の原因を調べるために行う検査です。患者さんから採取した血液、尿、喀痰、便、体内の液体などの検体を使って、細菌などの病原体がいるかどうかを調べます。

微生物検査は、感染症の原因を調べるために行う検査です。患者さんから採取した血液、尿、喀痰、便、体内の液体などの検体を使って、細菌などの病原体がいるかどうかを調べます。

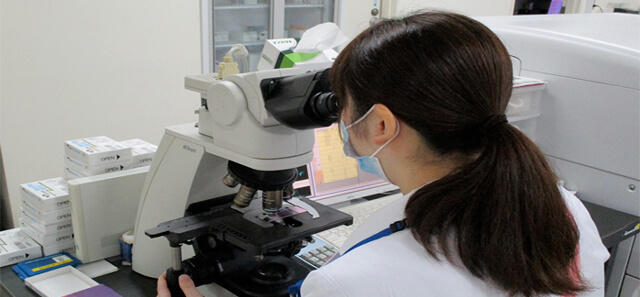

□塗抹検査

顕微鏡を使って、検体の中にどのような菌がいるかを調べます。

微生物の有無や形を見ることで、原因菌の推定や抗菌薬の選択について参考になります。

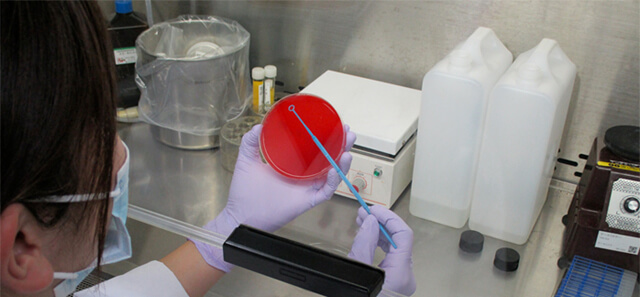

□同定・薬剤感受性検査

同定検査は、感染症の原因となっている微生物の種類を特定するための検査です。

検体を培地に接種して、微生物を培養して検査を行います。

培養した微生物は、分析装置で解析して、菌の種類を特定します。

薬剤感受性検査は、特定された菌に対して、どの抗菌薬が有効かを判断します。薬が効かない「耐性菌」も問題になっており、この検査結果は、効果的な抗菌薬を選ぶための大切な情報になります。

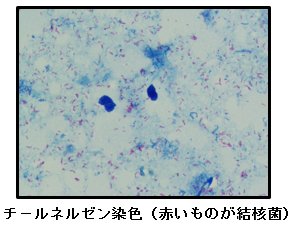

抗酸菌(結核菌)検査

通常の一般細菌より発育が遅く、菌が発育するのに何週間もかかります。チールネルゼン染色や蛍光染色などを行って、菌の有無を確認します。最近では発育途中でPCRの検査を行い、通常よりも早く菌名がわかるようになりました。それにより治療へ早く移行することが可能になりました。

通常の一般細菌より発育が遅く、菌が発育するのに何週間もかかります。チールネルゼン染色や蛍光染色などを行って、菌の有無を確認します。最近では発育途中でPCRの検査を行い、通常よりも早く菌名がわかるようになりました。それにより治療へ早く移行することが可能になりました。

遺伝子検査

□ 遺伝子検査

遺伝子検査

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)や結核菌など、特定の病原体の遺伝子を調べる検査です。

菌を培養する必要がないため、短時間で結果がわかるのが特徴です。

病理検査

□ 組織学的検査 □ 術中迅速検査 □ 細胞学的検査 □ 病理解剖

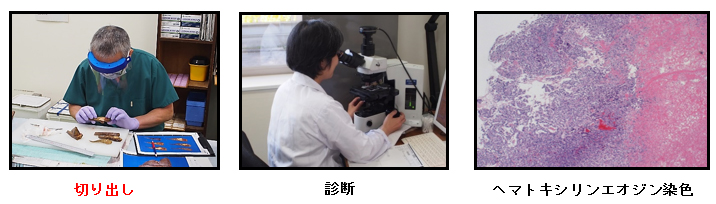

組織学的検査

患者さんの病変部から内視鏡や手術などにより採取した組織や臓器を病理医が切出し(診断に適するよう方向や大きさを整える作業)を行い、顕微鏡で観察可能な病理組織標本を検査技師が作製します。そして病理医が顕微鏡で観察し、その病変の本態をとらえ病理組織診断をします。

この検査結果をもとに、手術の術式の決定や治療方針の決定、治療効果の評価が行われます。

組織学的検査は最終的な確定診断のための重要な検査です。

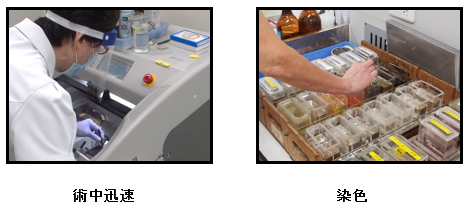

術中迅速検査

胃や大腸など内視鏡で到達できる部位、皮膚や乳房など針を刺したり切開を加えたりすることで病変に到達できる部位では、手術前に生検を行って病理診断をします。しかし、病変が体の深い部分にあるため生検が難しい場合は手術前に病理診断ができず、「術中迅速診断」を行います。

術中迅速診断では、手術中に採取された病変組織から10分程度で病理診断が行われます。診断結果は執刀医に連絡され、手術方針が決定されます。病変の有無の確認のため、手術によって摘出された臓器・組織の断端を調べたり、がんの転移が疑われる部分を調べて手術で切除する範囲を決めたりするときにも、術中迅速診断は役立ちます。(*病理学会より抜粋)

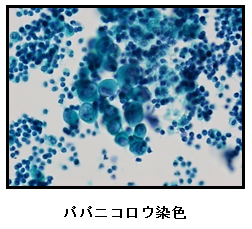

細胞学的検査

尿や喀痰、胸水、腹水、婦人科で採取した細胞をスライドガラスに塗抹して染色し、標本を作製します。細胞検査士という専門資格を持った検査技師が顕微鏡で「がんの疑いがあるか、ないか」のスクリーニング(ふるいわけ)を行い、がんの疑いのある標本は、細胞診専門医が最終診断をします。

病理解剖

ご遺族の承諾をいただき、亡くなられた患者さんのご遺体を解剖させていただくのが「病理解剖」で、「剖検」とも呼ばれます。死因は何か・生前の診断の正当性・病気の進行度・治療効果などを判断します。解剖時に必要な臓器のみを取り出し、ご遺体は清拭されてご遺族のもとに戻されます。解剖には主治医が立ち合い、病理解剖の肉眼診断は解剖を行った病理医から主治医に報告され遺族に説明されます。その後、顕微鏡で詳細に調べ最終診断を行います。病理解剖の結果は今後の治療や医学の進歩に大きく貢献します。

生理機能検査

□ 心電図検査 □ 血圧脈波検査 □ 呼吸機能検査 □ 聴力検査

□ 脳波検査・聴性脳幹反射検査(ABR) □ 超音波検査

心電図検査

手足、胸部に電極を装着することで、心臓の電気信号を身体の表面から観察する検査です。

手足、胸部に電極を装着することで、心臓の電気信号を身体の表面から観察する検査です。

不整脈、心肥大、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、薬剤の影響などの診断およびこれらの病気の経過、治療判定、などを診断するのに有用です。

血圧脈波検査

両腕、両足首に血圧カフを巻き、上肢と下枝の血圧を記録する検査です。

動脈硬化の程度や抹消血管の詰まりの程度などの評価に有用です。

参考値とはなりますが、血管年齢の算出が可能です。

呼吸機能検査

呼吸により肺から出入りする空気の量を測って、肺の容積や気道が狭くなっていないかなどを調べる検査です。この検査によって、以下のことが評価できます。(1)呼吸機能の異常の有無(肺の容量が小さくなっている、気道が狭くなっている等)(2)呼吸機能異常の部位診断(気道、肺実質、末梢気道など、おおよその部位の特定)(3)薬の治療効果(喘息吸入薬の吸引前後での薬効判定)(4)換気機能障害(拘束性換気障害、閉塞性換気障害など)の有無とパターン及び程度の判定また、喘息の診断や気道炎症の状態を把握することができる、呼気NO検査も実施しています。

呼吸により肺から出入りする空気の量を測って、肺の容積や気道が狭くなっていないかなどを調べる検査です。この検査によって、以下のことが評価できます。(1)呼吸機能の異常の有無(肺の容量が小さくなっている、気道が狭くなっている等)(2)呼吸機能異常の部位診断(気道、肺実質、末梢気道など、おおよその部位の特定)(3)薬の治療効果(喘息吸入薬の吸引前後での薬効判定)(4)換気機能障害(拘束性換気障害、閉塞性換気障害など)の有無とパターン及び程度の判定また、喘息の診断や気道炎症の状態を把握することができる、呼気NO検査も実施しています。

聴力検査

ヘッドホンから聞こえてくる音または声がどの程度聞こえるか測定します。

ヘッドホンから聞こえてくる音または声がどの程度聞こえるか測定します。

どのくらい小さい「音」まで聞こえるかを調べる気導聴力検査、骨を振動させ、直接内耳へ音を伝えて聞こえるかを調べる骨導聴力検査、補聴器などを作る際に必要な「言葉」が最も聞きやすい音の大きさを調べる語音聴力検査、その他耳鼻科にかかわる検査を行っています。

脳波検査・聴性脳幹反射検査

脳から出る電気信号を記録する検査です。脳波検査は、脳の活動(電気信号)を頭につけた電極でとらえ、波形として記録し脳の状態を調べる検査です。てんかん・脳腫瘍・脳損傷・脳血管障害等の診断に有用です。頭にペーストを使用し電極を装着します。終了後にペーストを拭き取りますが、ご自宅へ戻られたら洗髪をお願い致します。聴性脳幹反射検査(ABR)は、ヘッドホンから音が流れた際の脳の活動(電気信号)を、波形として記録し、聴覚神経の異常、難聴の程度等を調べる検査です。また、新生児の自動聴性脳幹反応(AABR)も行っています。

超音波検査

人の耳で聞こえる周波数は20~20000Hzと言われていますが、超音波検査では、それよりも高い周波数(1MHz~24MHz)の超音波を用いて、超音波の反射の強さ・速さ等を利用し、画像化させて臓器の形態・異常等を調べる検査です。検査部位にゼリーをつけて検査をします。

人の耳で聞こえる周波数は20~20000Hzと言われていますが、超音波検査では、それよりも高い周波数(1MHz~24MHz)の超音波を用いて、超音波の反射の強さ・速さ等を利用し、画像化させて臓器の形態・異常等を調べる検査です。検査部位にゼリーをつけて検査をします。

当院では、心臓・腹部・表在臓器(甲状腺・乳腺等)・血管系(頸動脈・下肢静脈等)の超音波検査を行っています。

日本超音波検査学会精度認定証

チーム医療

□ 糖尿病療養支援(糖尿病教室・SMBG指導) □ 栄養サポートチーム(NST)

□ 抗菌薬適正使用支援チーム(AST) □ 院内感染対策チーム(ICT)

糖尿病療養支援(糖尿病教室・SMBG指導)

臨床検査技師は糖尿病療養チームの一員として、糖尿病教室や教育入院に積極的に関わっています。具体的には、血糖値やHbA1cなどの検査結果を分かりやすく解説し、患者さんがご自身で血糖を管理できるよう自己血糖測定(Self Monitoring of Blood Glucose:SMBG)、持続血糖測定(Continuous Glucose Monitoring:CGM)、フラッシュ型血糖測定(Flash Glucose Monitoring:FGM)の使用方法を丁寧に指導します。これにより、患者さんのセルフマネジメント能力の向上を図りつつ、将来的な合併症の予防に貢献します。この取り組みは、医師、看護師、管理栄養士など多職種と連携しながら行われています。

栄養サポートチーム(NST)

臨床検査技師は栄養サポートチーム(Nutrition Support Team:NST)にも参画し、入院患者さんの栄養状態を検査データから評価します。アルブミン値や血算を活用し、栄養状態が不安定な患者さんに対しては、輸液や栄養剤の種類・量を適切に提案します。また、定期的に開催される多職種カンファレンスにおいて、医師や看護師、管理栄養士と協議し、最適な栄養管理方針を決定します。これにより、患者さんの栄養状態の改善を目指し、合併症の早期予防につなげています。

抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)は、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、事務など、多職種からなる専門チームです。抗菌薬の不適切な使用は耐性菌の増加だけでなく、院内での蔓延に繋がる恐れがあるため、適切に使用する必要があります。ASTは抗菌薬の種類や投与期間など、モニタリングし、問題があれば適時提案、指導を行います。患者さんに安全で効果的な治療を提供できるように日々、活動しています。

院内感染対策チーム(ICT)

院内感染対策チーム(Infection Control Team:ICT)は、院内での感染症の予防と拡大防止を目的とした専門チームです。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務などの多職種が連携し、病院全体の感染対策を推進します。手指衛生の徹底や個人防護具の適切な使用、院内の環境清掃や消毒の指導を行い、感染症の発生状況を継続的にモニタリングし、問題があれば迅速に対策を講じます。感染対策の教育や啓発活動を行い、院内感染対策が推進されるよう日々取り組んでいます。